○嵐山町公文例規程

平成元年11月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の定義及び種類)

第2条 この訓令において「公文書」とは、次の各号に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面をいう。

(1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、町議会の議決を経て制定し、町長が公布するもの

イ 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、町長が制定し、公布するもの

(2) 議案書及び専決処分書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 議案 町長が町議会の議決を経なければならない事件(条例の制定及び改廃を除く。)について、町議会の審議を求めるために作成するもの

イ 専決処分 法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき、町長が町議会に代わってその議決すべき事件(条例の制定及び改廃を除く。)を処分するもの

(3) 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 訓令 町長が下級機関に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で基本的事項を内容とするもの

イ 通達 上級機関が下級機関に対し、職務執行上の細目的事項等について指示し、又は命令するもの

ウ 指令 個人、団体若しくは下級機関等からの申請、出願その他の要求に基づいて許可、認可、不許可等の処分をし、又は指示するもの及び職権でこれらの者に対し特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの

(4) 公示文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 告示 法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定したもので公示する必要があると認めた事項を一般の住民に公示するもの

イ 公告 条例、規則及び告示以外で一般の住民に公示するもの

(5) 契約文書 売買、交換、使用賃借、請負、委任その他契約に係る契約書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類するもの

(6) 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体に対し問い合わせるもの

イ 回答 行政機関からの照会又は依頼に対し答えるもの

ウ 諮問 所轄の機関に対し、所定の事項について意見を求めるもの

エ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問に対し、意見を述べるもの

オ 申請又は願 所管の機関に対し、許可、認可、補助等の処分その他一定の行為を求めるもの

カ 進達 経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の書類を上級機関に取り次ぐもの

キ 通知又は通報 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

ク 報告 上級機関又は委任者に対し、一定の事実、経過等を知らせるもの

ケ 依頼 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を頼むもの

コ 協議 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項について相談するもの

サ 届出 一定の事項を行政機関に届け出るもの

シ 伺い 一定の事項について上司の指揮を請うもの

ス その他 請求し、督促し、又は建議するもの

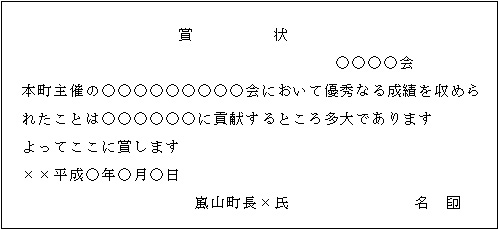

(7) 賞状、表彰状、感謝状、証明書その他前各号に掲げる文書以外のもの

(公文書の原則)

第3条 公文書は、次に掲げる基準に基づいて作成しなければならない。

(1) 施策の内容に対して、表現が的確であること。

(2) 法令及び条理に適合していること。

(3) 文書として形式が整っていること。

(4) わかりやすく、品位があること。

(用字、用語及び文体)

第4条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。

2 公文書の用語については、おおむね次の基準による。

(1) 特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われているやさしい言葉を用いること。

(2) 使い方の古い言葉を使わず、日常使いなれている言葉を用いること。

(3) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。

(4) 音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐわかる言葉を用いること。

(5) 音読する言葉で、意味の二様にとれるものは、なるべく避けること。

3 公文書の文体については、おおむね次の基準による。

(1) 文体は、原則として「である」体を用い、普通文書、賞状、表彰状及び感謝状等には、なるべく「ます」体を用いること。

(2) 文語脈の表現は、なるべくやめて、平明なものとすること。

(3) 文章は、なるべく区切って短くすること。

(4) まわりくどい表現はやめ、簡潔で論理的な文章とすること。

(5) 内容に応じ、なるべく箇条書きの方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。

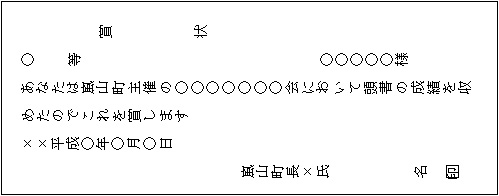

(左横書きの原則)

第5条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの

(2) その他特に縦書きが適当と認められるもの

(公文書の形式)

第6条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。

附則

この訓令は、平成元年11月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

目次

第1 法規文書の形式

1 条例

(1) 新たに制定する場合(例1―例3)

(2) 全部を改正する場合(例4)

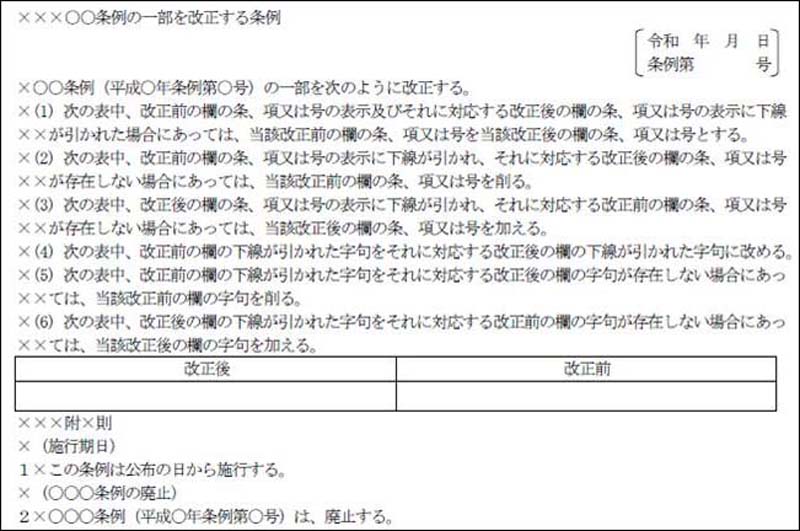

(3) 一部を改正する場合

ア 1つの条例の一部を改正する場合(例5)

イ 2つ以上の条例の一部を1つの条例で改正する場合(例6)

ウ 題名、目次及び条等を改正、追加又は削除する場合

(ア) 題名を改正する場合(例7)

(イ) 目次を改正する場合(例8)

(ウ) 見出しを改正する場合(例9)

(エ) 条、項、号を改正する場合(例10―例12)

(オ) 条、項、号を追加する場合(例13・例14)

(カ) 条、項、号を削除する場合(例15・例16)

(4) 廃止する場合(例17)

(5) 附則を規定する場合

ア 施行期日を規定する場合(例18―例22)

イ 既存の条例の廃止を規定する場合(例23)

ウ 経過措置を規定する場合(例24)

エ 既存の条例の一部改正を規定する場合(例25)

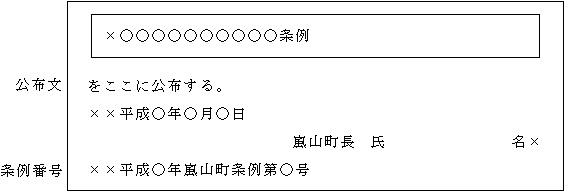

(6) 公布及び条例番号(例26)

2 規則

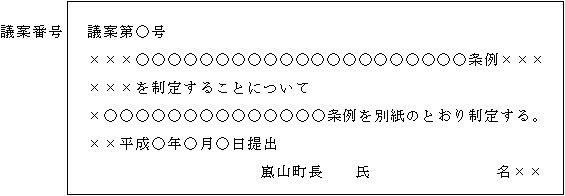

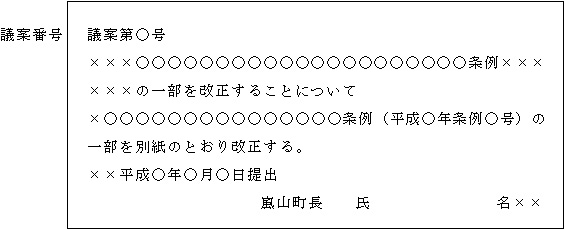

第2 議案書及び専決処分書(例27―例34)

第3 令達文書の形式

1 訓令

(1) 規程形式による場合

(2) 規程形式によらない場合(例35)

2 通達

3 指令(例36)

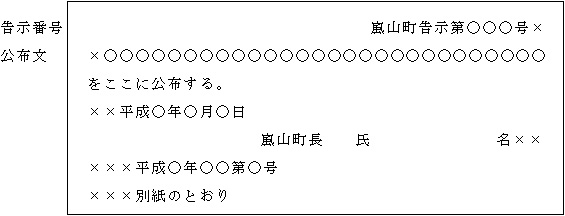

第4 公示文書の形式

1 告示(例37)

2 公告

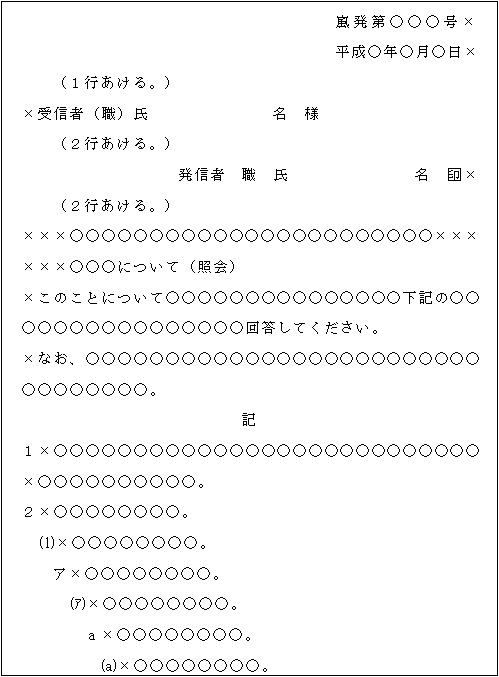

第5 普通文書の形式(例38)

第6 賞状、表彰状及び感謝状の形式(例39―例43)

第1 法規文書の形式

1 条例

(1) 新たに制定する場合

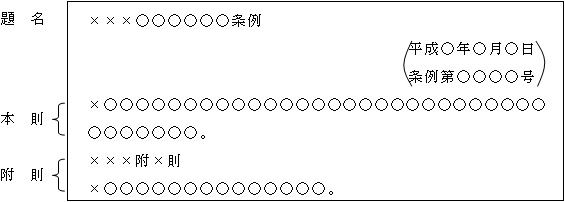

ア 本則が項のみからなる場合

例1

(備考)

1 題名は、内容を適確に表現するものであって、なるべく簡単なものにし、おおむねその頭に「嵐山町」を付すること。

2 題名の初字は、第4文字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以後の初字も同様とする。

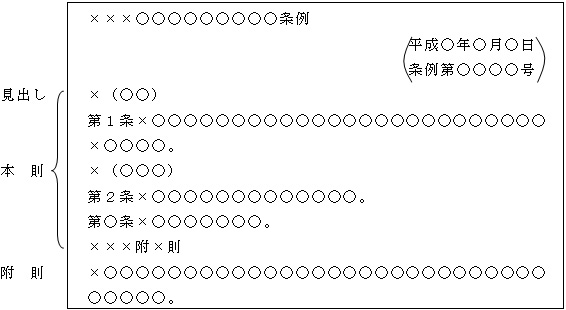

イ 本則が2つ以上の条からなる場合

例2

(備考)

1 本則は、おおむね次の順序により規定すること。

(1) 総則的規定

(2) 実体的規定

(3) 雑則的規定

(4) 罰則規定

2 条文の数が多い場合は、各条にその内容を簡単に表す見出しを付けること。

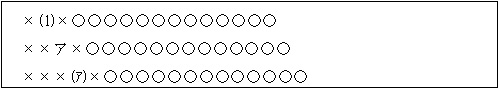

3 条又は項に号を設け、及び号を細別する場合は、次の例によること。

例3

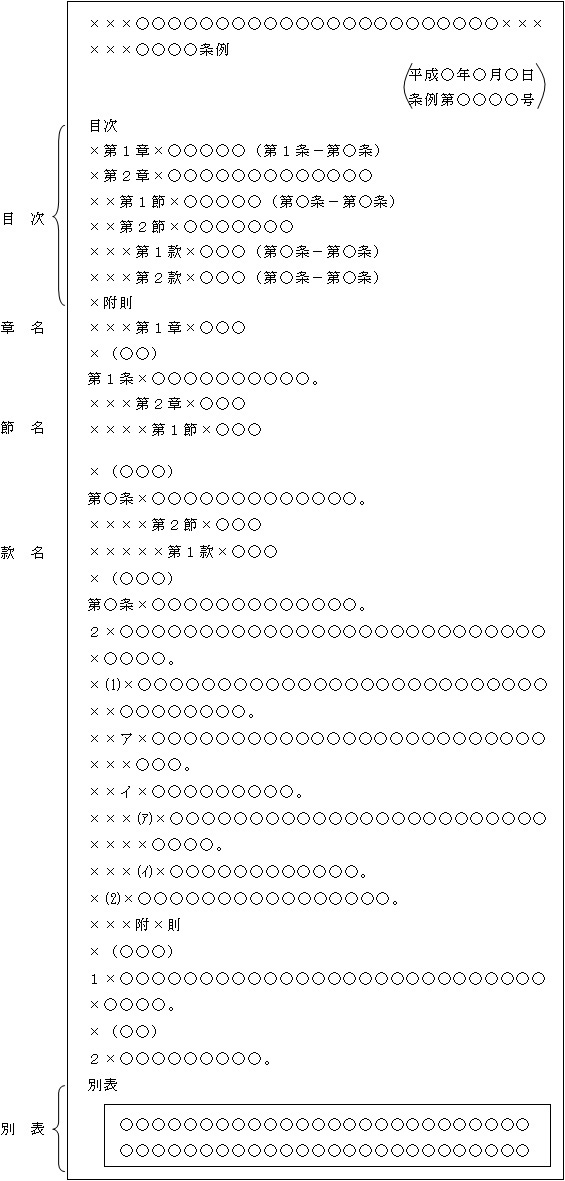

(備考)

条文数の多いもので、章、節、款等に分けた場合は、目次を付けること。

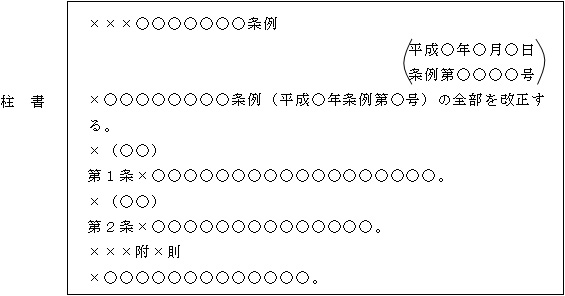

(2) 全部を改正する場合

例4

(備考)

全部改正する場合の形式は、柱書を置くことを除き、すべて新たに制定する場合の形式による。

(3) 一部を改正する場合

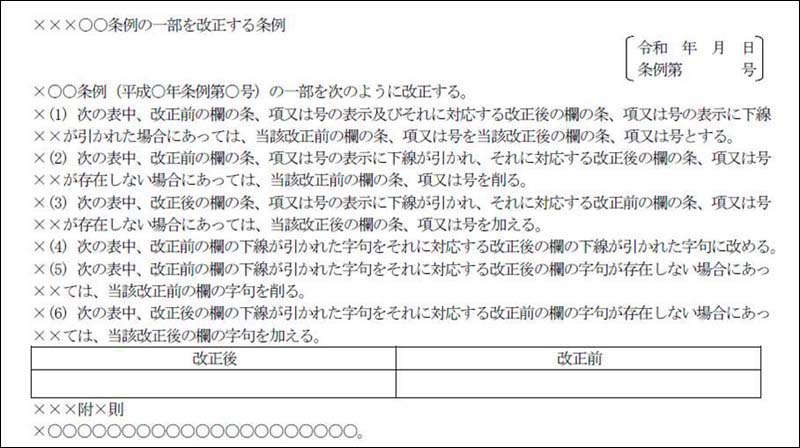

ア 1つの条例の一部を改正する場合

例5

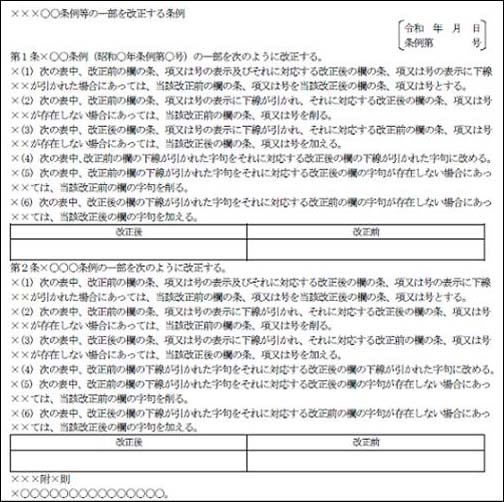

イ 2つ以上の条例の一部を1つの条例で改正する場合

例6

(備考)

1 2つ以上の条例改正を1つの条例で改正する場合は、共通の動機に基づいた改正であること。

2 2つ以上の条例を改正する場合は、原則として条例の公布年月日の順に規定すること。

ウ 題名、目次及び条等を改正、追加又は削除する場合

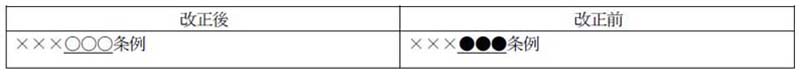

(ア) 題名を改正する場合

例7

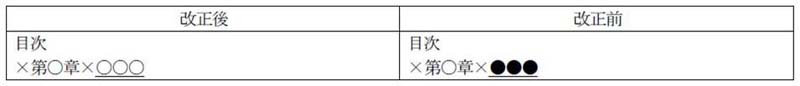

(イ) 目次を改正する場合

例8

(ウ) 見出しを改正する場合

例9

(エ) 条、項、号を改正する場合

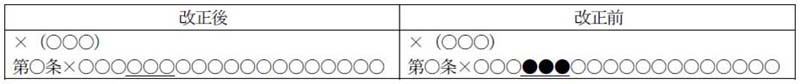

a 条を改正する場合

例10

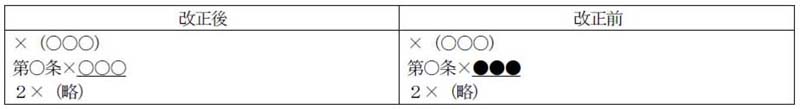

b 項を改正する場合

例11

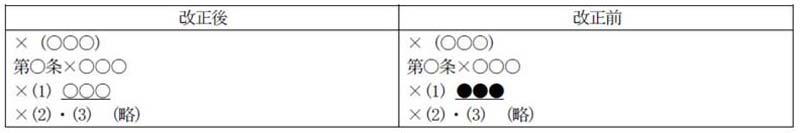

c 号を改正する場合

例12

(オ) 条、項、号を追加する場合

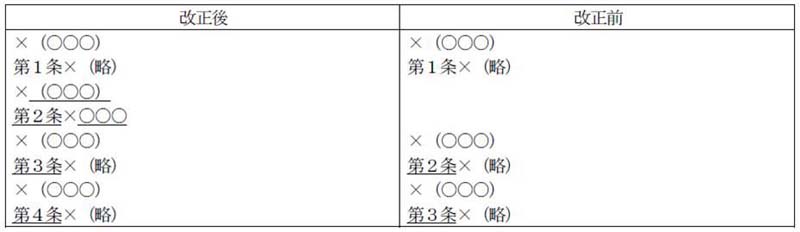

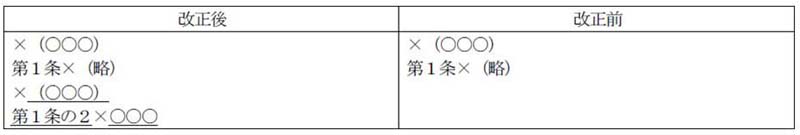

a 条を追加する場合

例13

例14

(備考)

例14は、他の条を移動することが困難な場合に用いること。

b 項を追加する場合

例13に準ずる。

c 号を追加する場合

例13及び例14に準ずる。

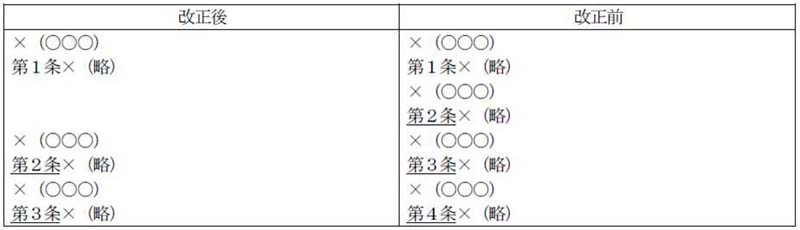

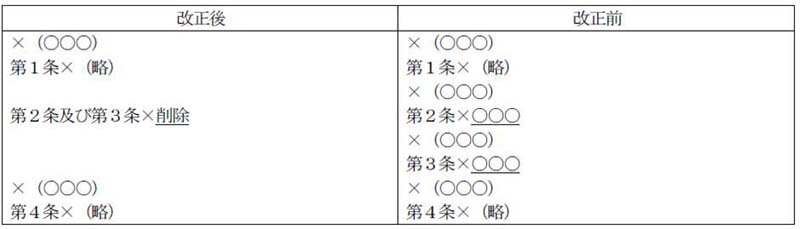

(カ) 条、項、号を削除する場合

a 条の全部を削除する場合

例15

b 条名を残し、条文を削除する場合

例16

c 項の全部を削除する場合

例15に準ずる。

d 号の全部を削除する場合

例15及び例16に準ずる。

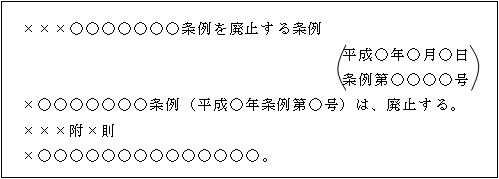

(4) 廃止する場合

例17

(5) 附則を規定する場合

附則は、おおむね次の順序により規定すること。

(ア) 施行期日

(イ) 既存の条例の廃止

(ウ) 経過措置

(エ) 他の条例の改正

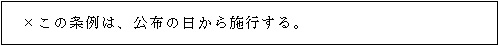

ア 施行期日を規定する場合

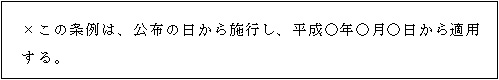

(ア) 公布の日から施行する場合

例18

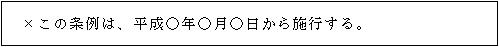

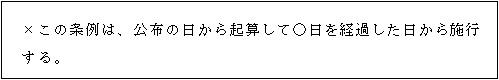

(イ) 将来の特定期日から施行する場合

例19

例20

(ウ) 適用を過去にさかのぼらせる場合

例21

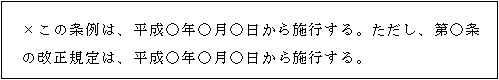

(エ) 一部の規定のみ施行期日を異にする場合

例22

イ 既存の条例の廃止を規定する場合

例23

(備考)

例23は、当該条例の制定に伴って既存の条例を廃止する必要が生じた場合に用いること。

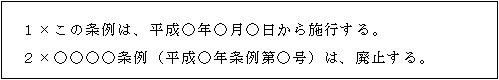

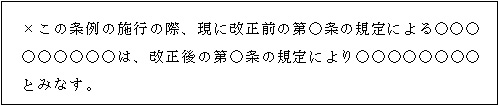

ウ 経過措置を規定する場合

例24

エ 既存の条例の一部改正を規定する場合

例25

(備考)

例25は、当該条例の制定に伴って既存の条例に改正の必要が生じた場合に用いること。

(6) 公布及び条例番号

例26

(備考)

1 条例番号は、暦年による一貫番号とする。

2 条例は、公布文に別紙として添付すること。

2 規則

規則の形式及び公布文等については、条例に準ずる。

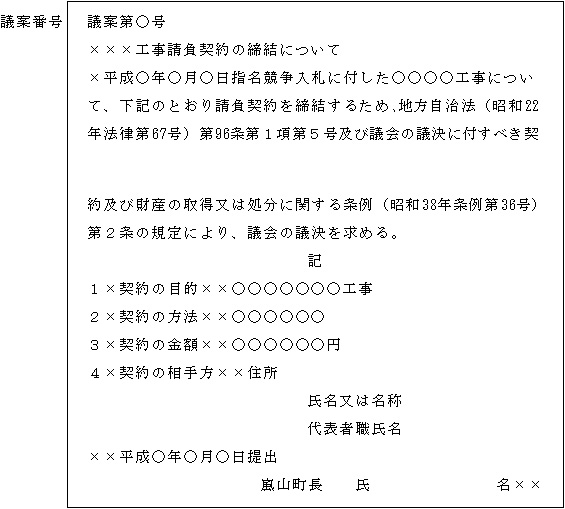

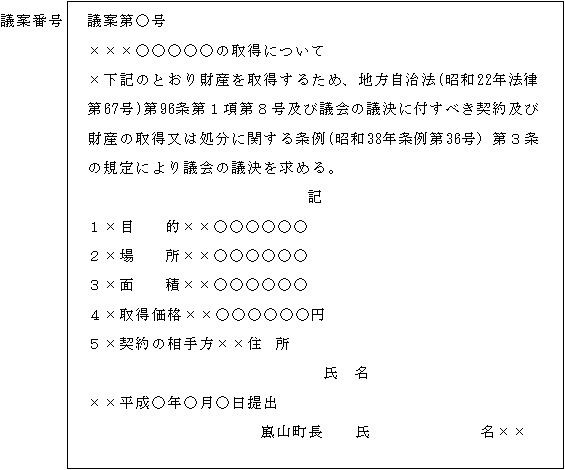

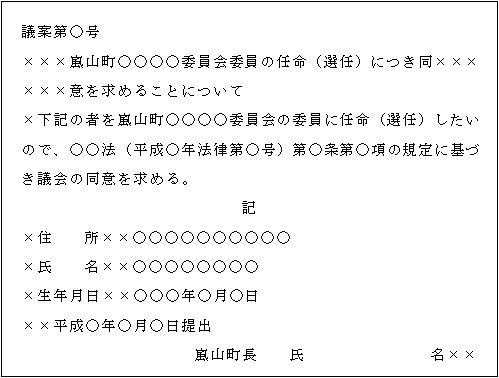

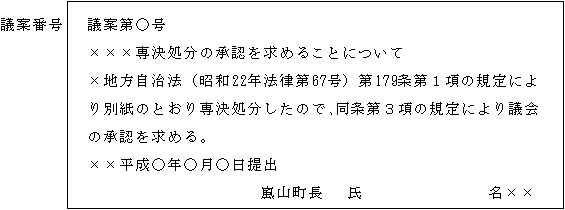

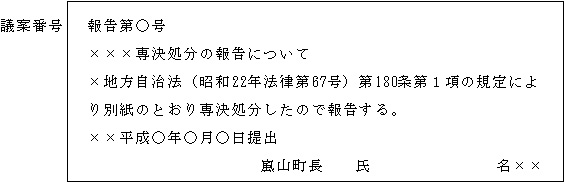

第2 議案書及び専決処分書

例27

例28

例29

例30

例31

例32

例33

(備考)

1 議案番号は、暦年による一貫番号とする。

2 別紙として専決処分書を添付すること。

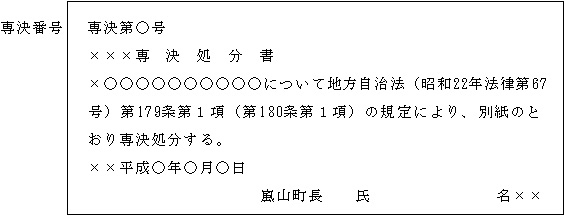

例34

(備考)

専決番号は、暦年による一貫番号とすること。

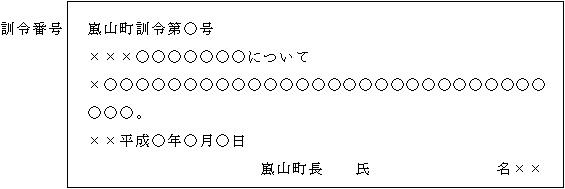

第3 令達文書の形式

1 訓令

訓令番号は、暦年による一貫番号とする。

(1) 規程形式による場合

規程形式による訓令については、条例に準ずる。

(2) 規程形式によらない場合

例35

2 通達

普通文書に準ずる。

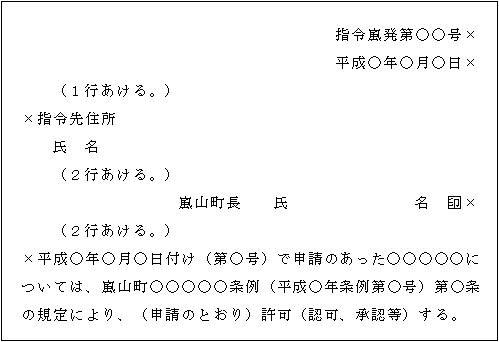

3 指令

例36

(備考)

許可(認可、承認等)しない場合には、理由を記載すること。

第4 公示文書の形式

1 告示

告示番号は、暦年による一貫番号とする。

例37

2 公告

告示に準ずる。

第5 普通文書の形式

例38

(備考)

1 標題は、一見して文書の趣旨がわかるように簡潔なものを付けること。

2 文書の種類を明らかにするため、標題の末尾に「(照会)」、「(報告)」等と記載すること。

第6 賞状、表彰状及び感謝状の形式

1 賞状

例39

例40

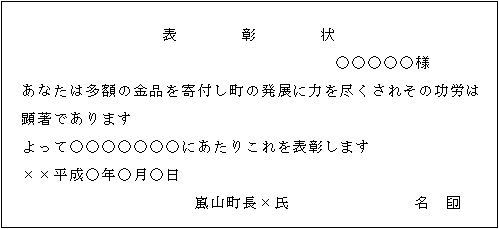

2 表彰状

例41

例42

3 感謝状

例43

(備考)

1 感謝状の左横書きについては、例40及び例42に準ずる。