○嵐山町立学校職員服務規程

平成16年1月5日

教委訓令第1号

嵐山町立学校職員服務規程(昭和49年教委規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、嵐山町立学校管理規則(平成14年教委規則第3号)第24条の規定に基づき、学校職員の服務について規定する。

(定義)

第2条 この規程で「学校職員」(以下「職員」という。)とは、嵐山町立小・中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員をいう。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する給食センターに置かれる栄養主査、栄養主任及び栄養技師を除く。

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(赴任)

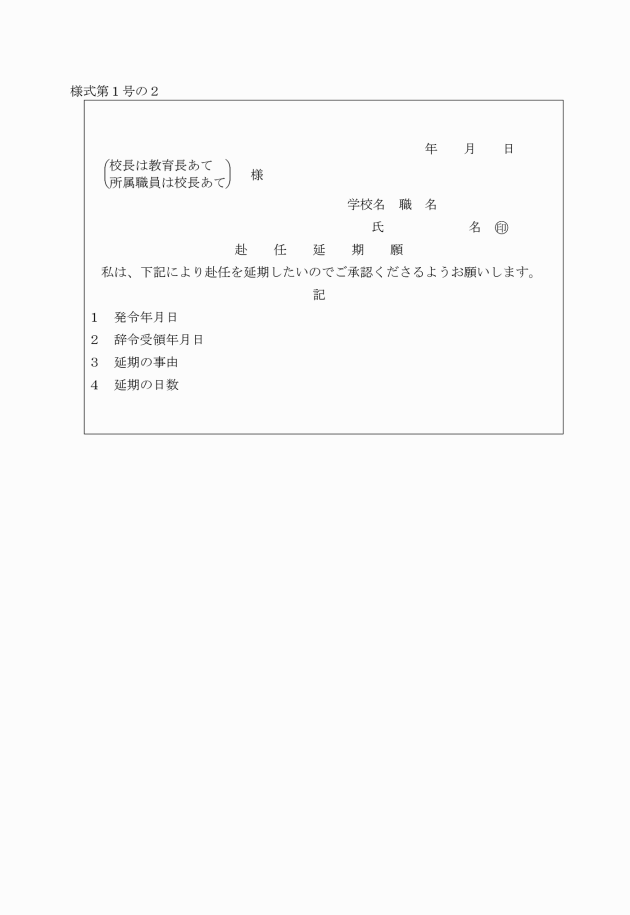

第4条 職員は、新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

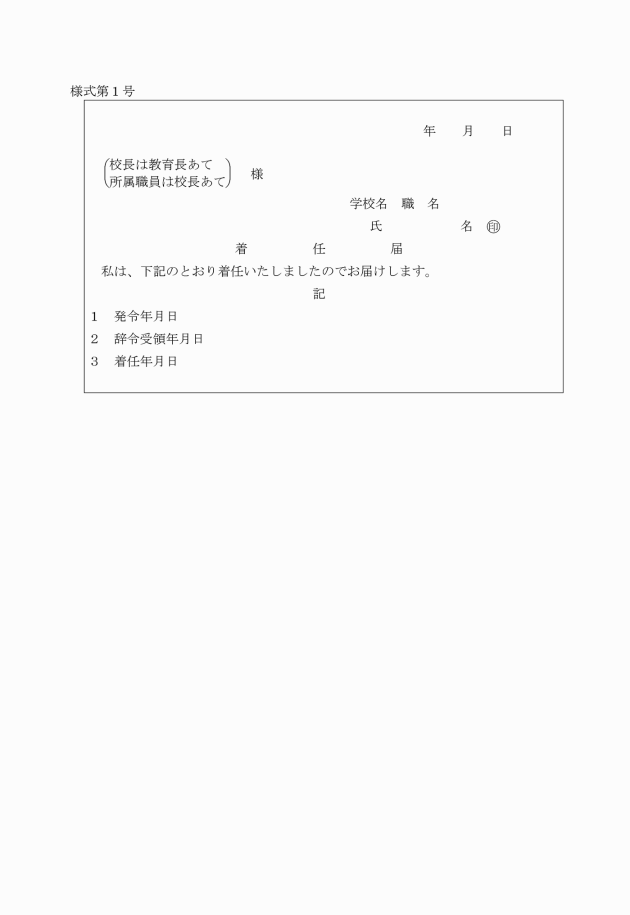

2 職員が赴任したときは、様式第1号による着任届をもって、速やかに、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は、赴任後7日以内に、嵐山町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第13号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後7日以内に、所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(出勤及び退勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等の場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。

3 勤務整理簿の様式は、教育委員会が別に定める。

4 職員は、出勤及び退勤の時刻を教育委員会が指定する方法により自ら記録しなければならない。

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は、特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

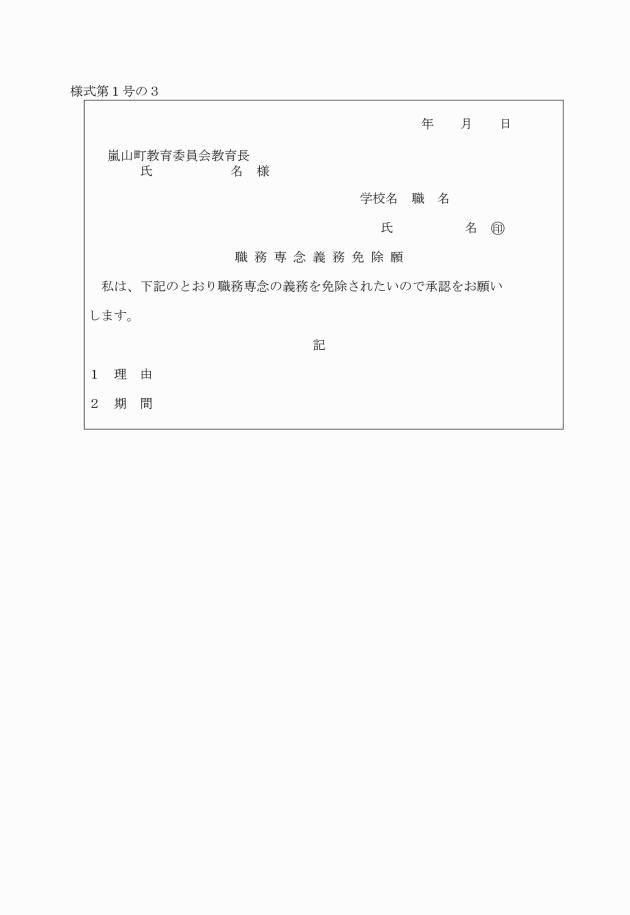

3 職員は、嵐山町立小・中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年条例第30号)に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、様式第1号の3による職務専念義務免除願をもって教育長に願い出なければならない。

(退出)

第9条 職員は、学校を退出しようとするときは、その所管する施設、設備、文書、その他の物品、金銭等を遺漏なく収置し、これらの保全管理の措置を十分に講じておかなければならない。

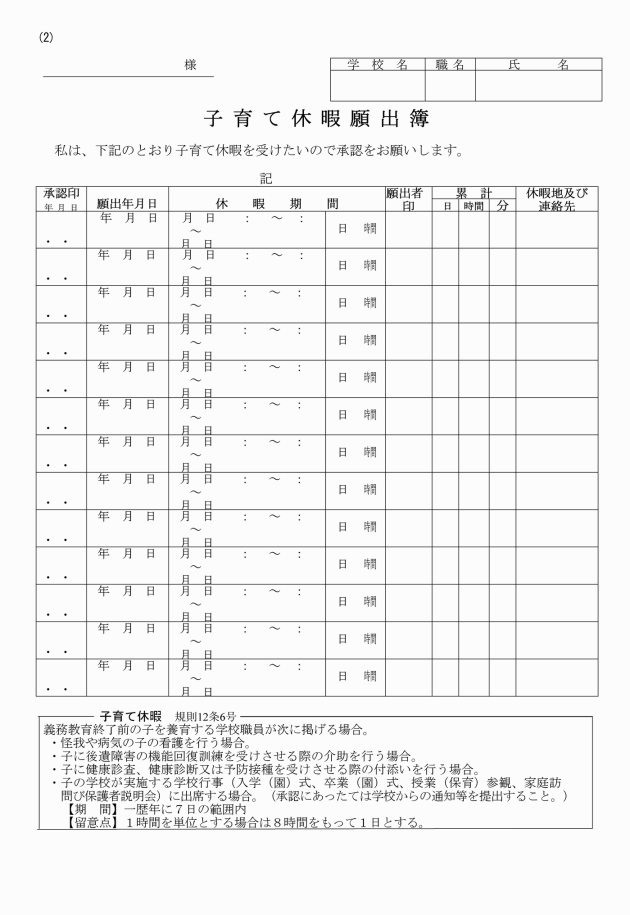

(休暇)

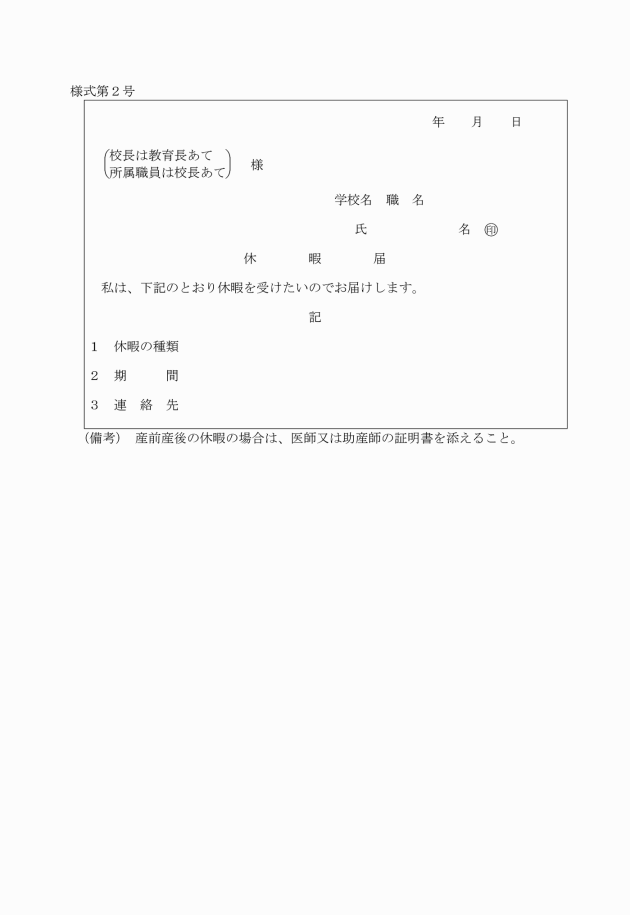

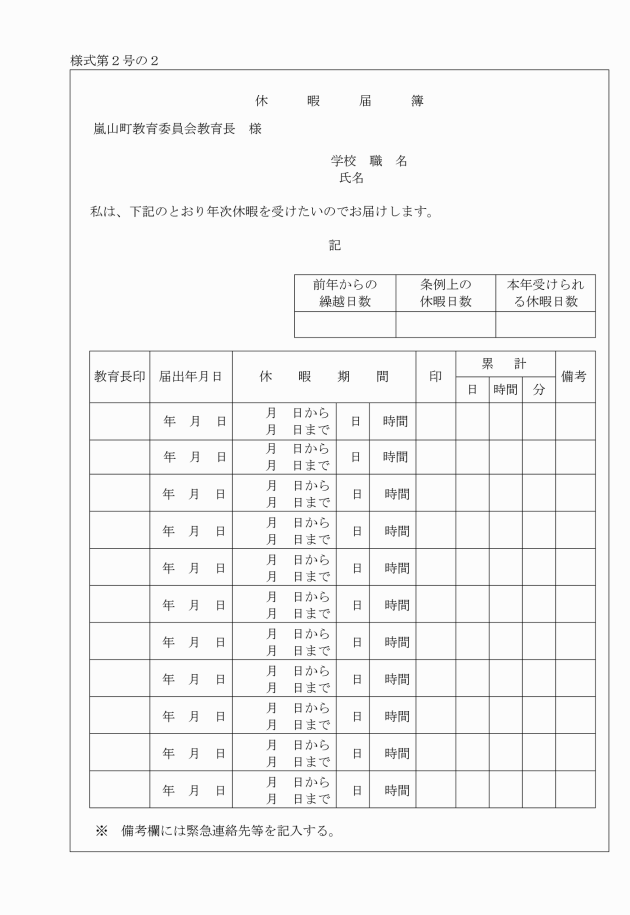

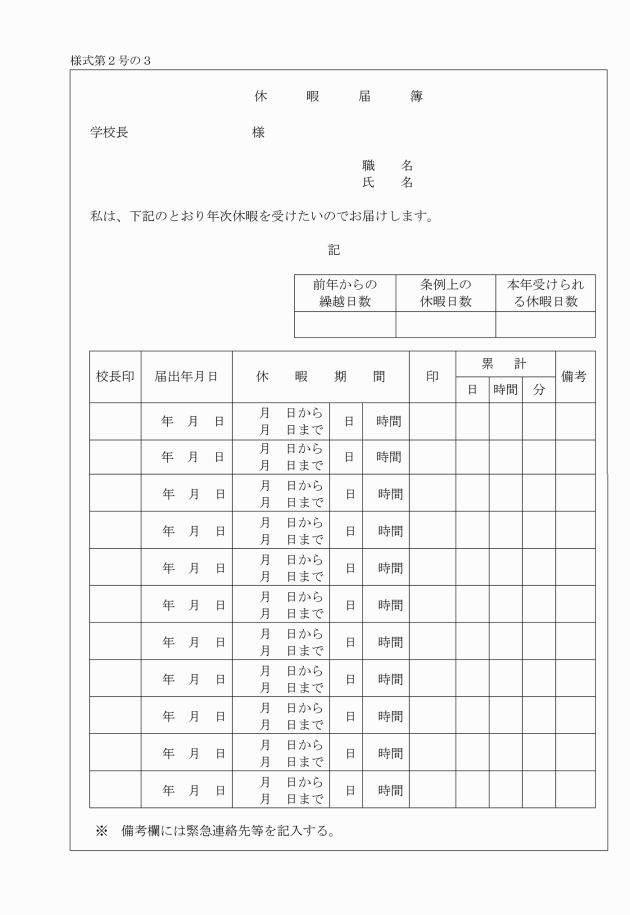

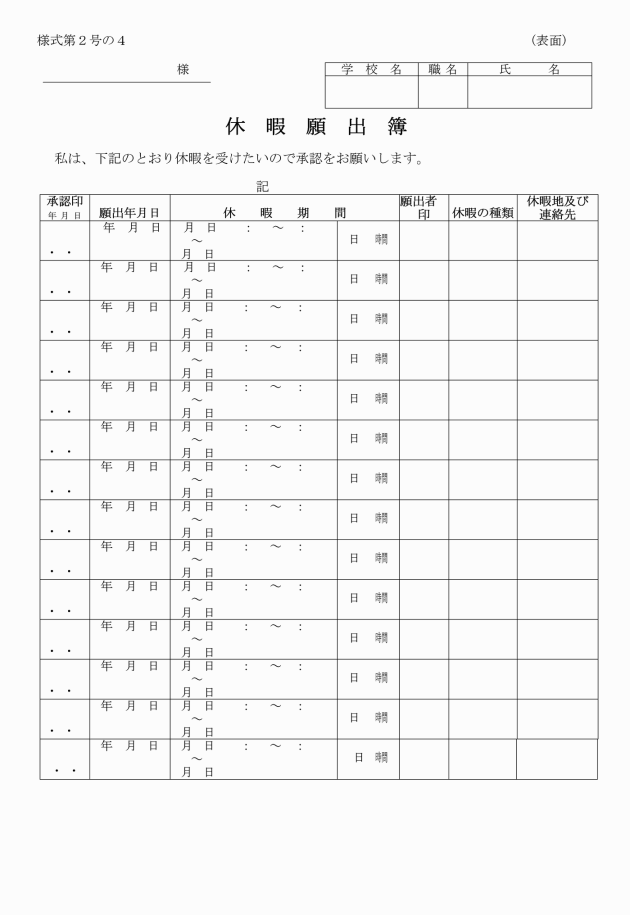

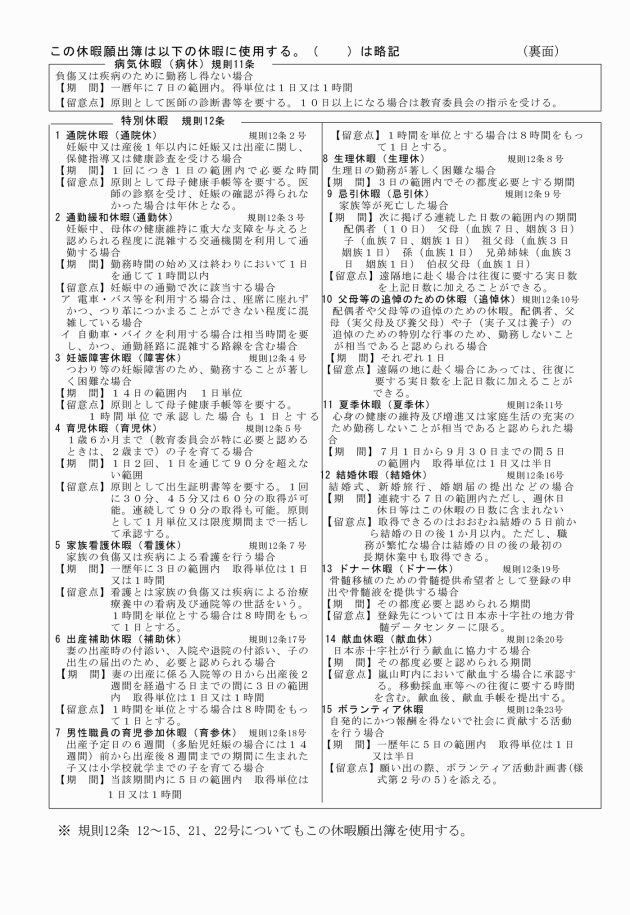

第10条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第13条に規定する年次休暇又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1項第1号本文に規定する休暇(以下「産前産後の休暇」という。)を受けようとするときは、校長にあっては、年次休暇については様式第2号の2による休暇届簿をもって、産前産後休暇については様式第2号による休暇届をもって教育長に、その他の職員にあっては、年次休暇については様式第2号の3による休暇届簿、産前産後の休暇については様式第2号による休暇届をもって校長にそれぞれ届け出なければならない。

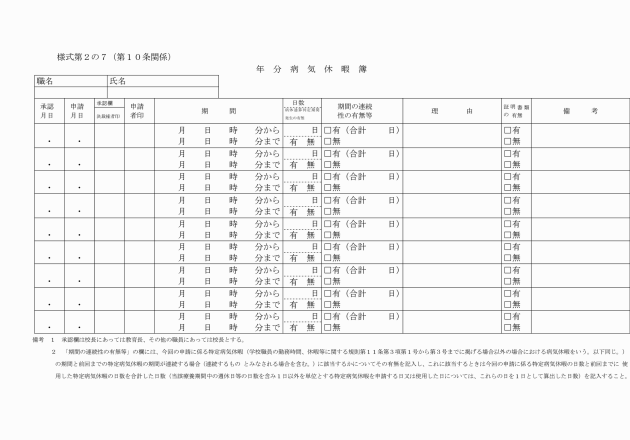

3 職員が、条例及び勤務時間規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(様式第2の7)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

4 職員が、次に挙げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなくてはならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月前における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

5 職員が、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

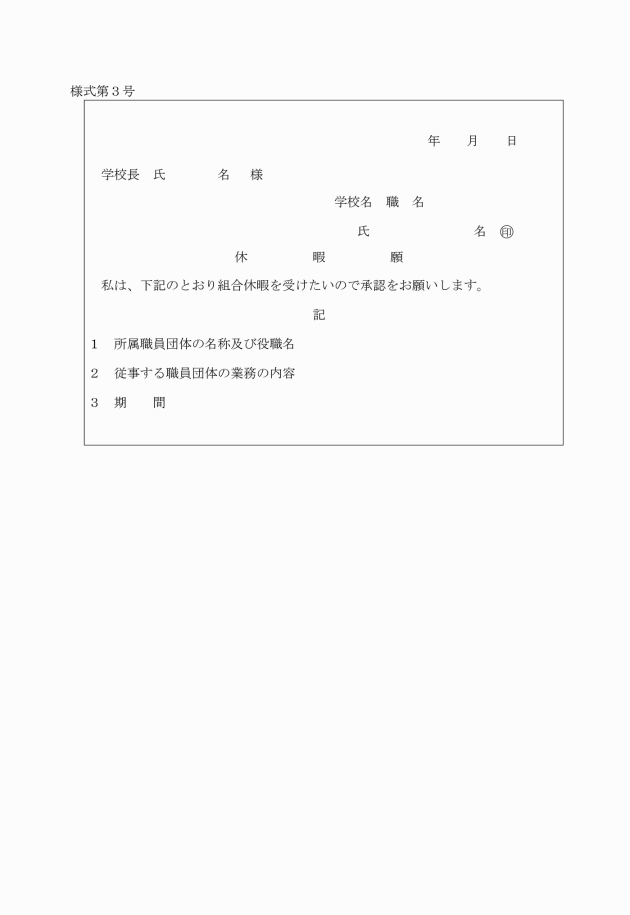

8 職員が、条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、様式第3号による休暇願をもって校長に願い出なければならない。

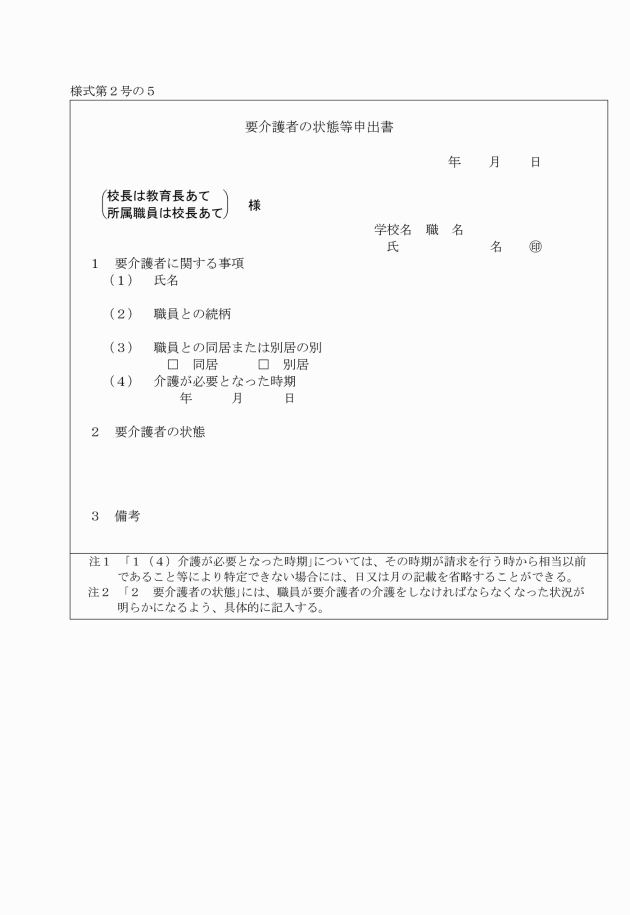

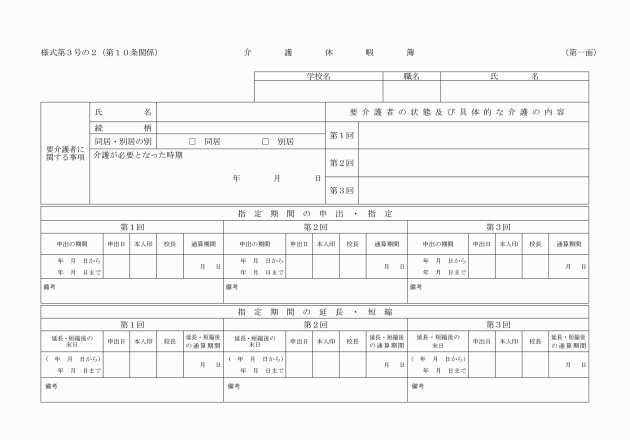

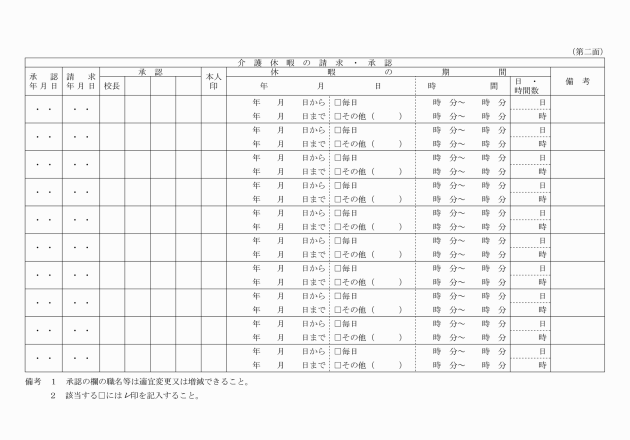

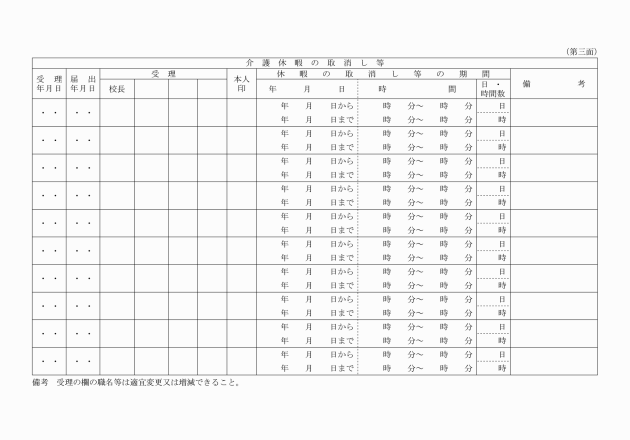

9 職員が、条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、様式第3号の2による介護休暇簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

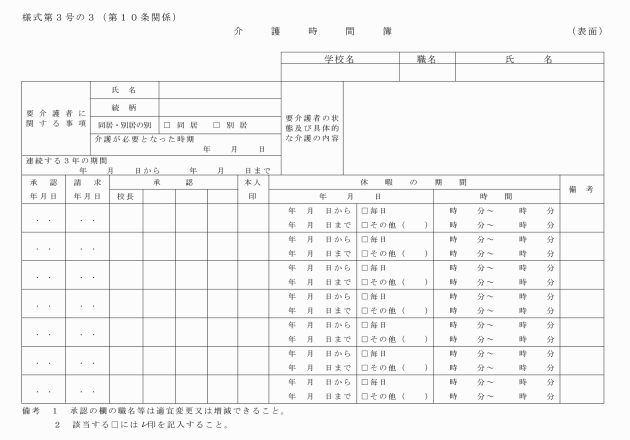

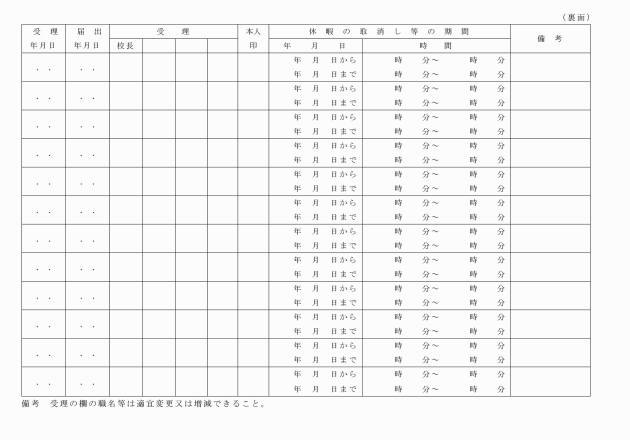

10 職員が、条例第17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、様式第3号の3による介護時間簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

(欠勤)

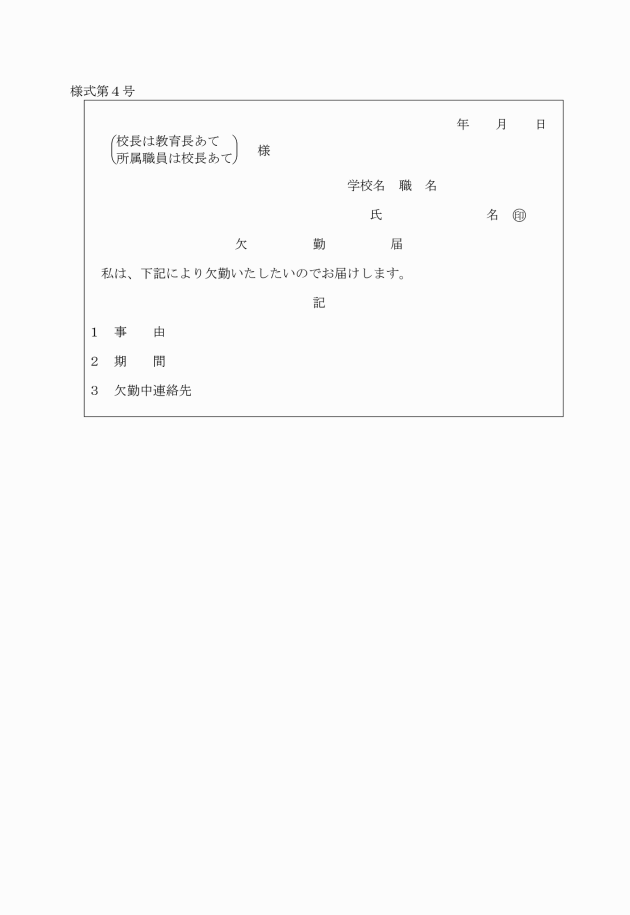

第11条 職員は、やむをえない事由のため欠勤しようとするときは、様式第4号による欠勤届をもって、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

(願出、届出の特例)

第12条 前2条に規定する願出又は届出が病気、災害その他やむをえない事情のため、あらかじめ願出又は届出ができない場合には、とりあえず適宜の方法で連絡の上、事後速やかに書類をもって願出又は届出をすることができる。

(事務の連絡、引継)

第13条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によって通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障をきたさないため、担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名した職員に連絡し、若しくは引継いでおかなければならない。

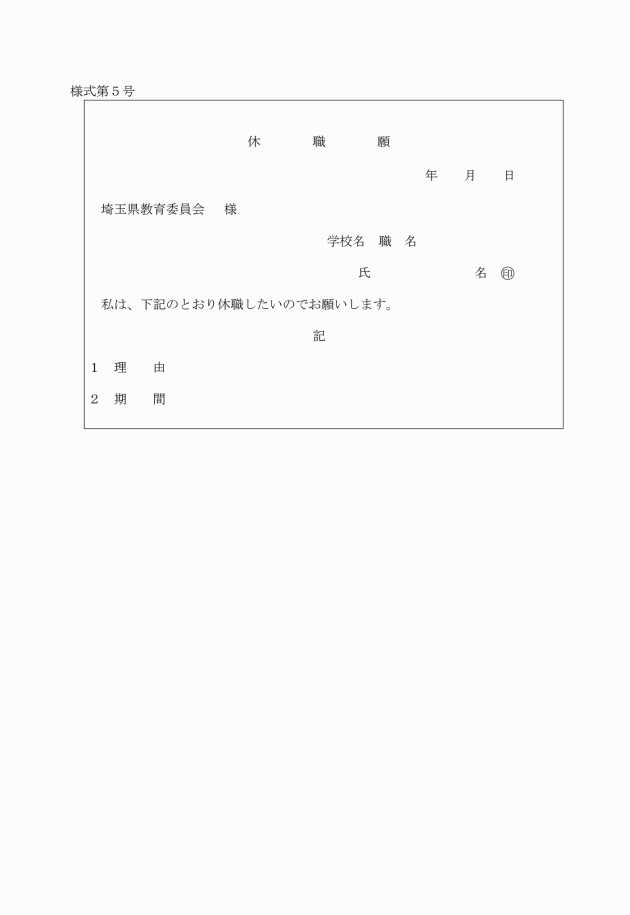

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

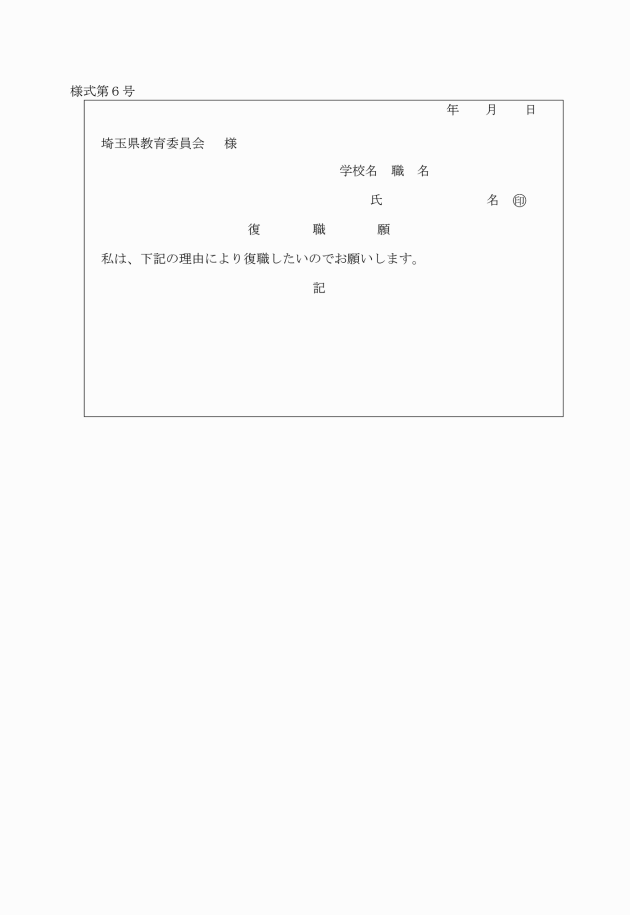

(復職)

第15条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに様式第6号による復職願を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となった職員は、復職願に埼玉県教育委員会のあらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(病状報告)

第16条 職員は、心身の故障のため休職となったときは、3月毎に医師の診断書を添えて、病状を教育委員会に報告しなければならない。

(育児休業等)

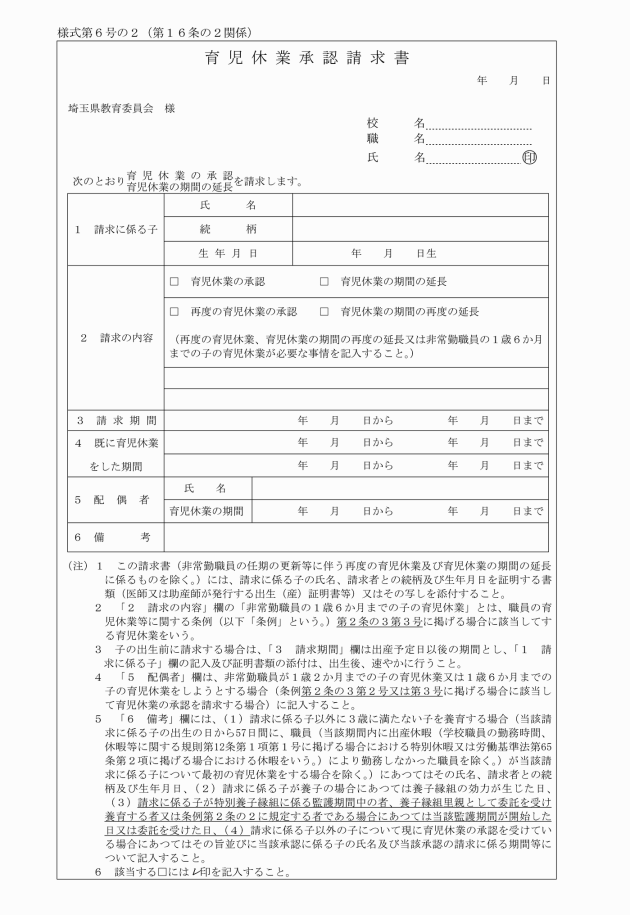

第16条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前までに、様式第6号の2による育児休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

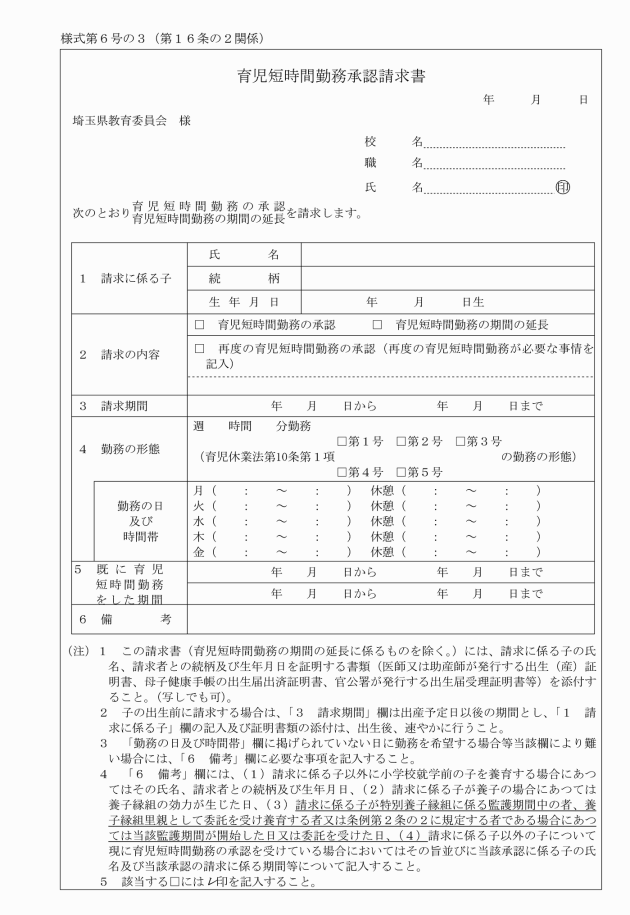

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき又は育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により様式第6号の3による育児短時間勤務承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

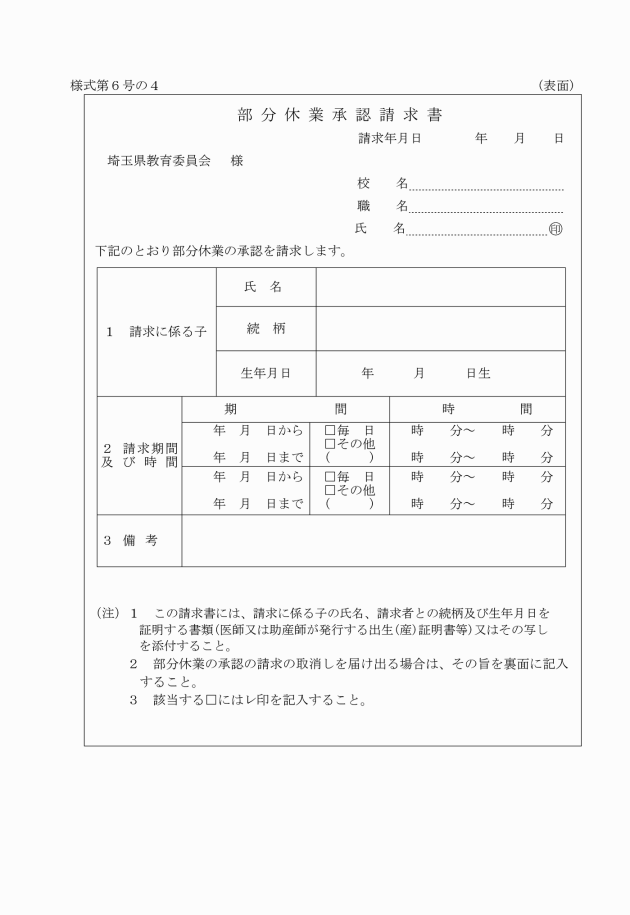

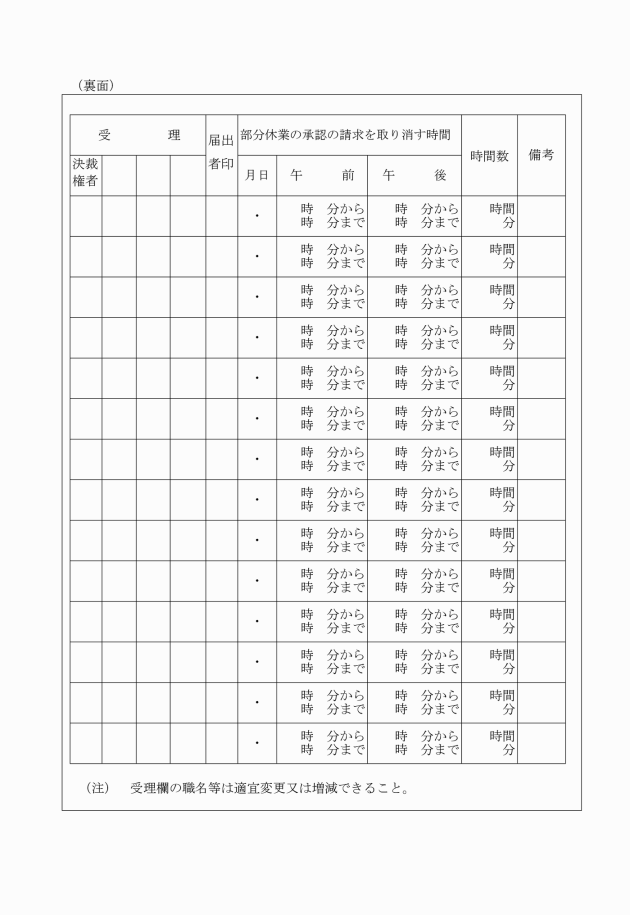

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、様式第6号の4による部分休業承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。

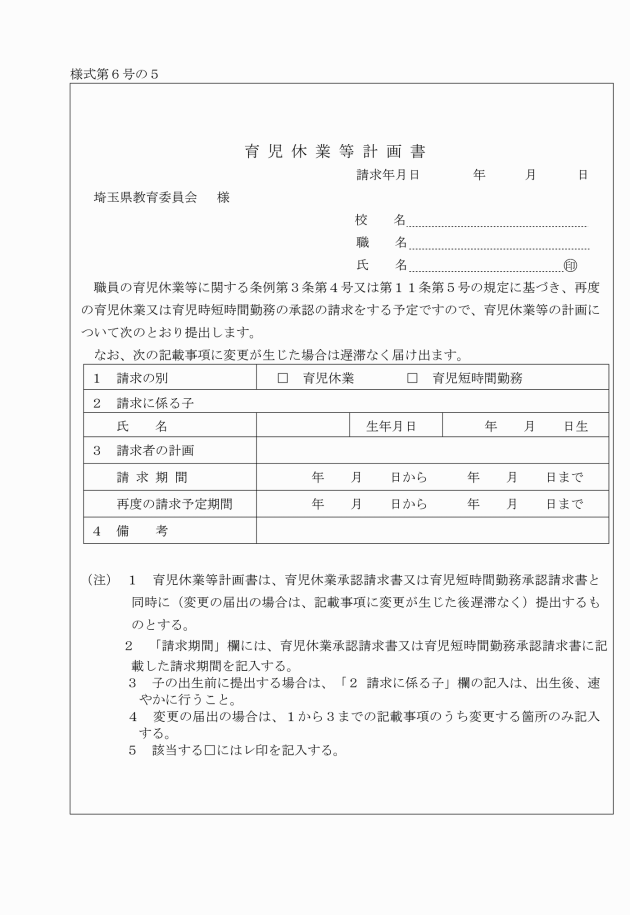

4 職員は、育児休業条例第3条第4号の規定により再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ様式第6号の5による育児休業等計画書を育児休業承認請求書とともに教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとするときは、あらかじめ様式第6号の5による育児休業等計画書を育児短時間勤務承認請求書とともに教育委員会に提出しなければならない。

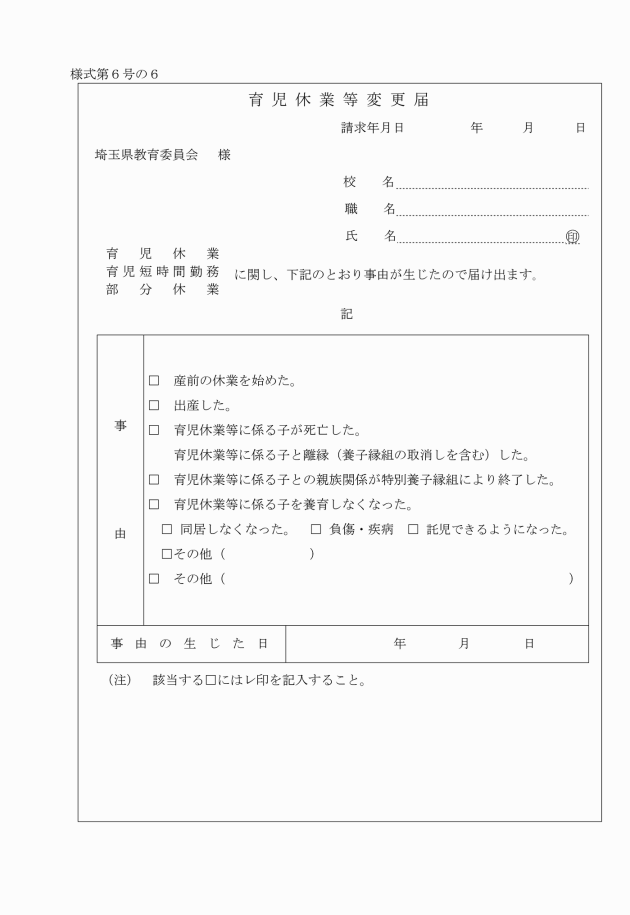

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

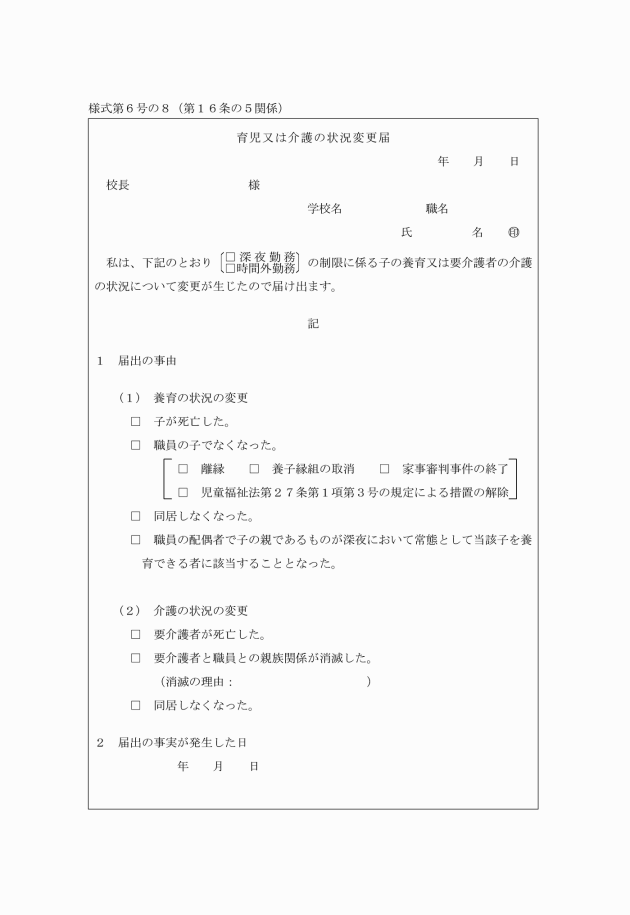

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

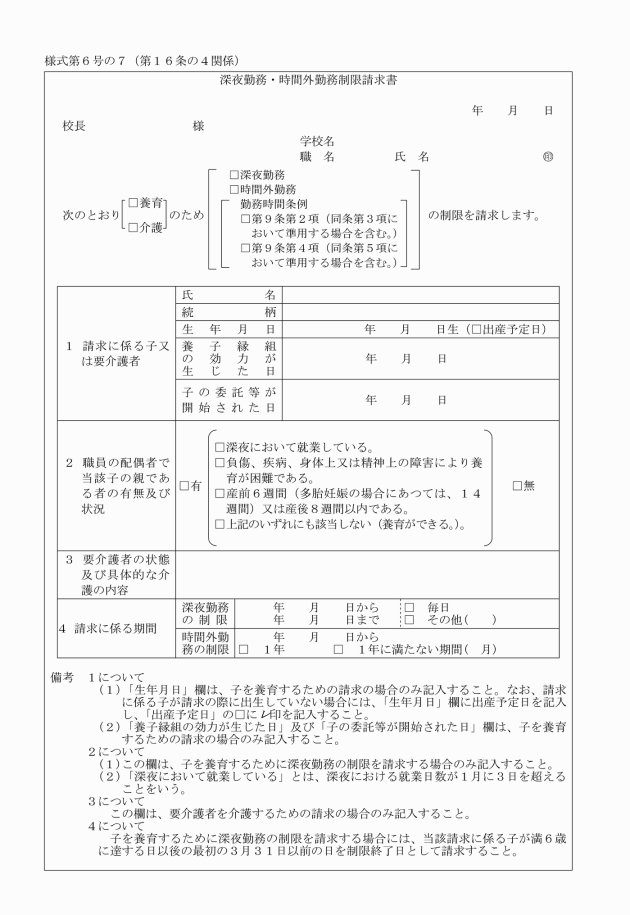

第16条の4 職員は、条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに、様式第6号の7による深夜勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。

2 職員は、条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、様式第6号の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 職員は、条例第9条第4項の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、様式第6号の7による深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなった場合

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

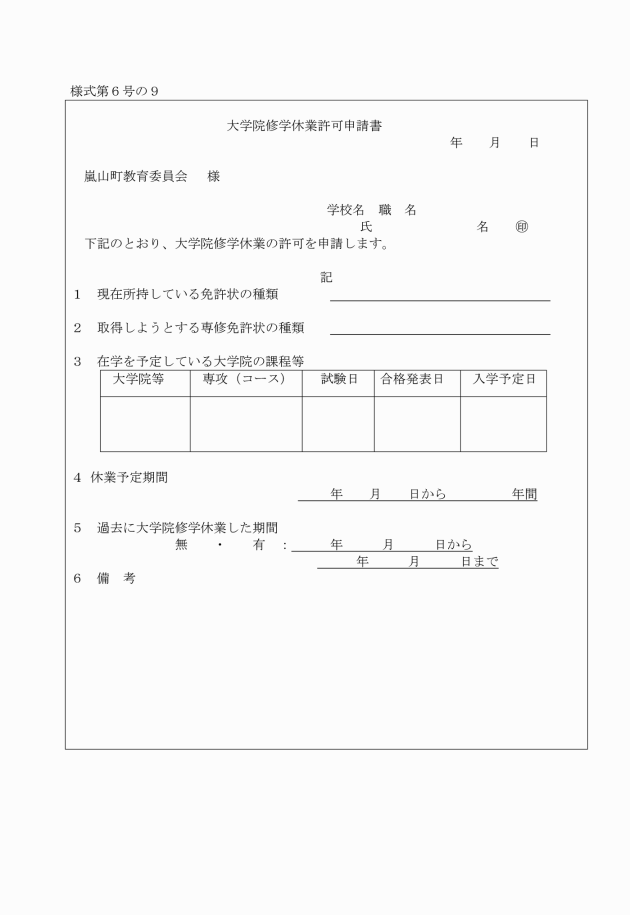

(大学院修学休業)

第16条の6 教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、様式第6号の9による大学院修学休業許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

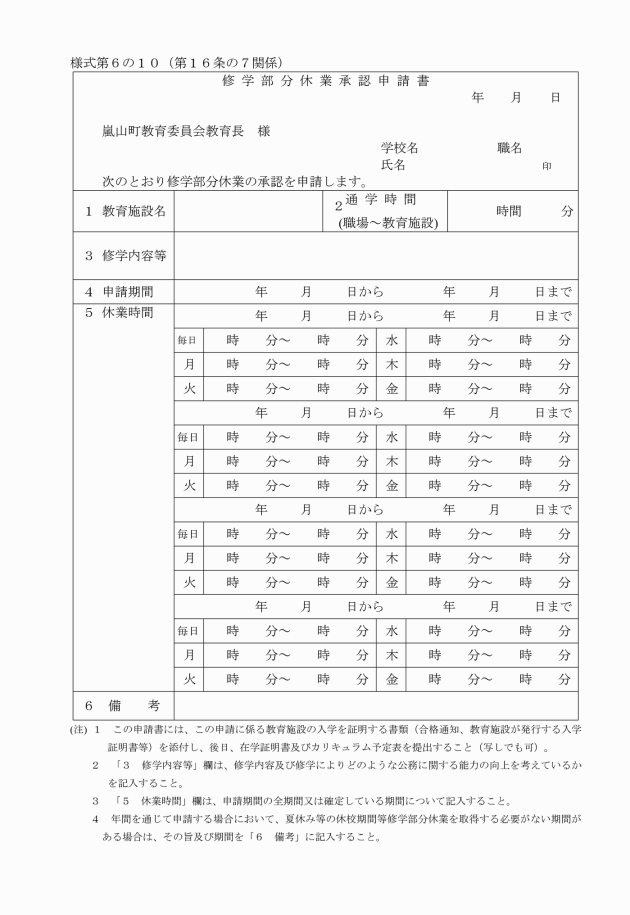

(修学部分休業の承認申請)

第16条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を申請しようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始める日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第6の10)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、修学部分休業の承認を申請した職員に対し、当該申請の内容を確認するために必要があると認める書類の提出を求めることができる。

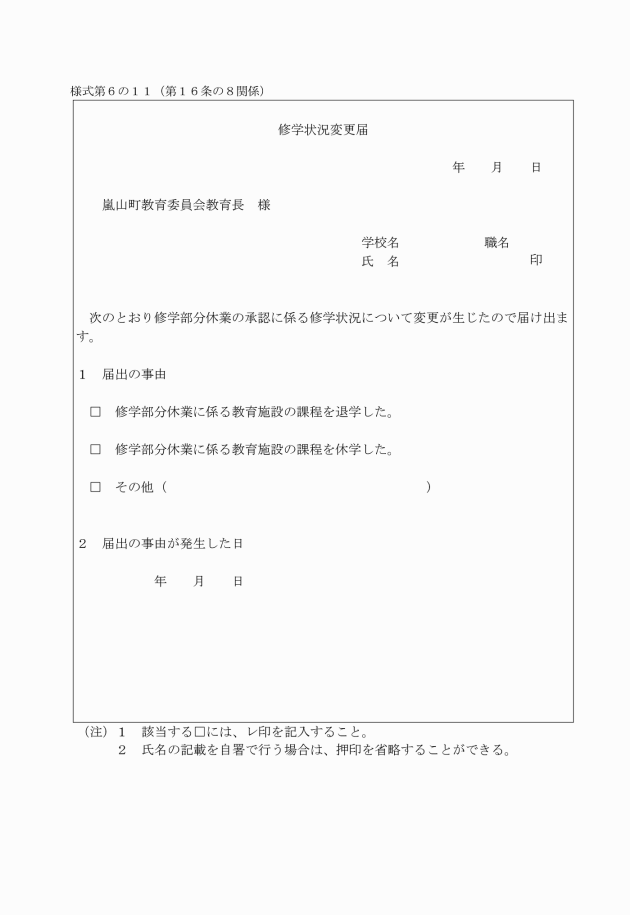

(修学状況変更届)

第16条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第6の11)を教育委員会に提出しなければならない。

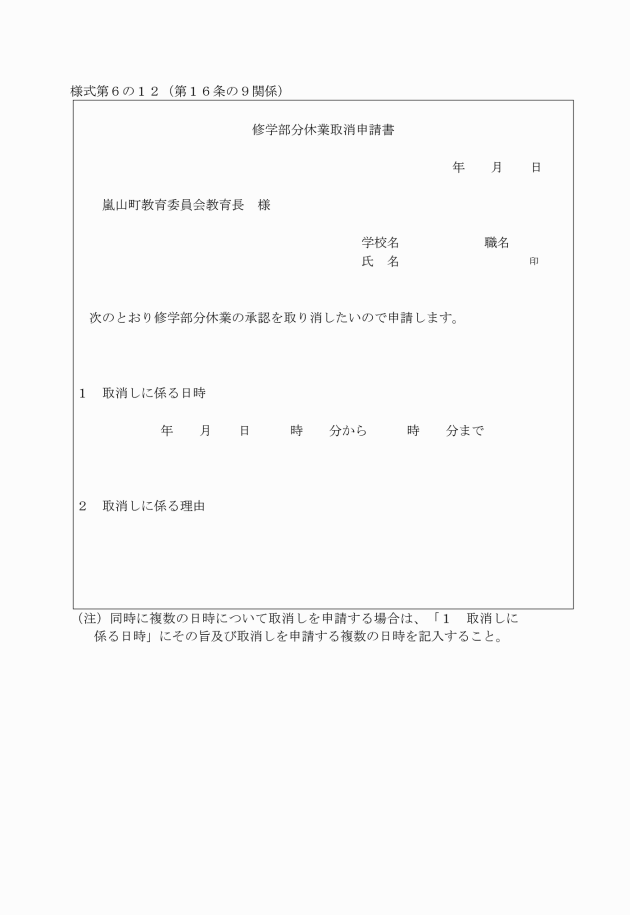

(修学部分休業取消申請書)

第16条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取り消し申請をするときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(様式第6の12)を教育委員会に提出しなければならない。

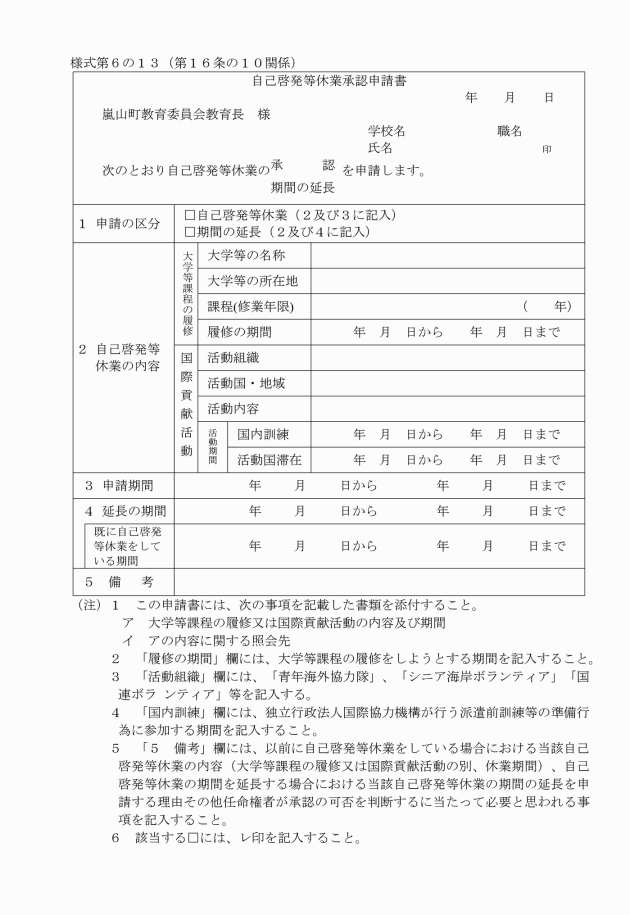

2 教育委員会は、自己啓発等休業の承認を申請した職員に対し、当該申請内の内容を確認するために必要があると認める書類の提出を求めることができる

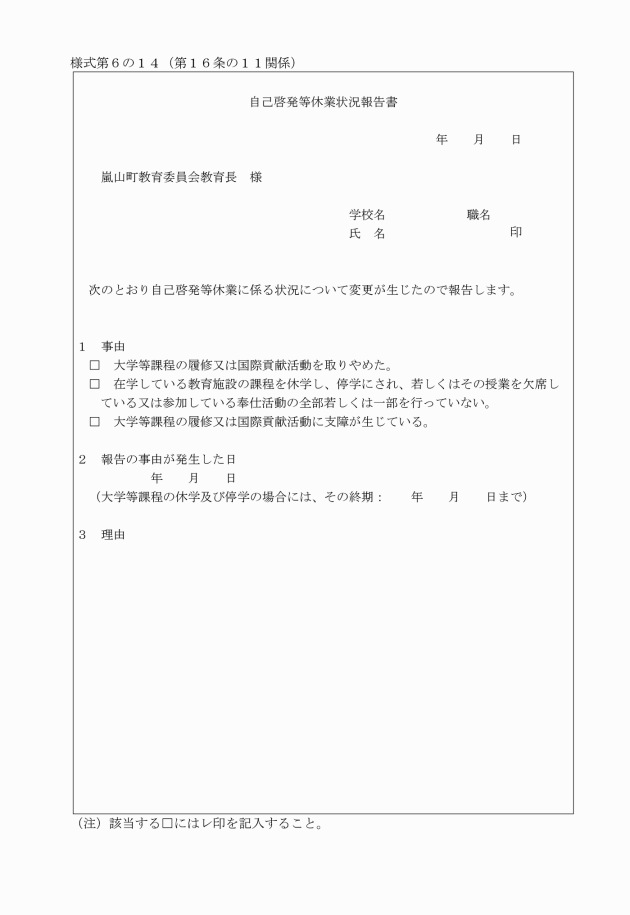

(自己啓発等休業状況報告書)

第16条の11 職員は、自己啓発等休業条例第9条第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(様式第6の14)を教育委員会に提出しなければならない。

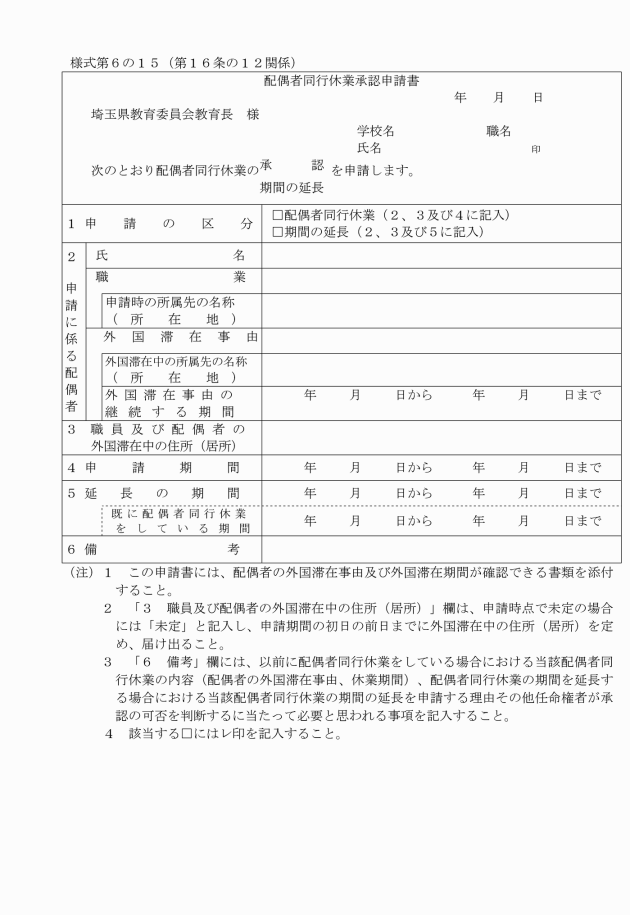

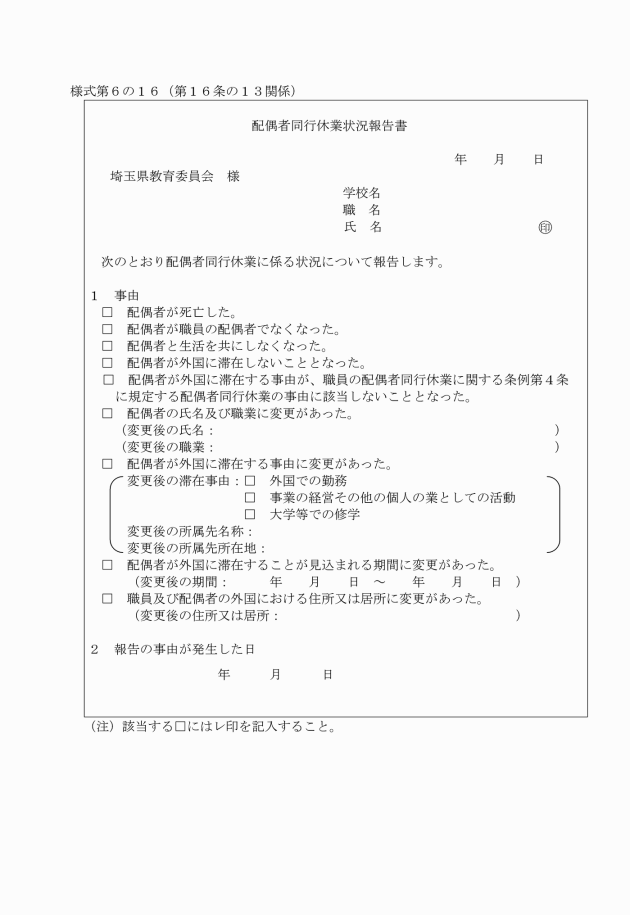

(配偶者同行休業状況報告書)

第16条の13 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により、配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業報告書(様式第6の16)を教育委員会に提出しなければならない。

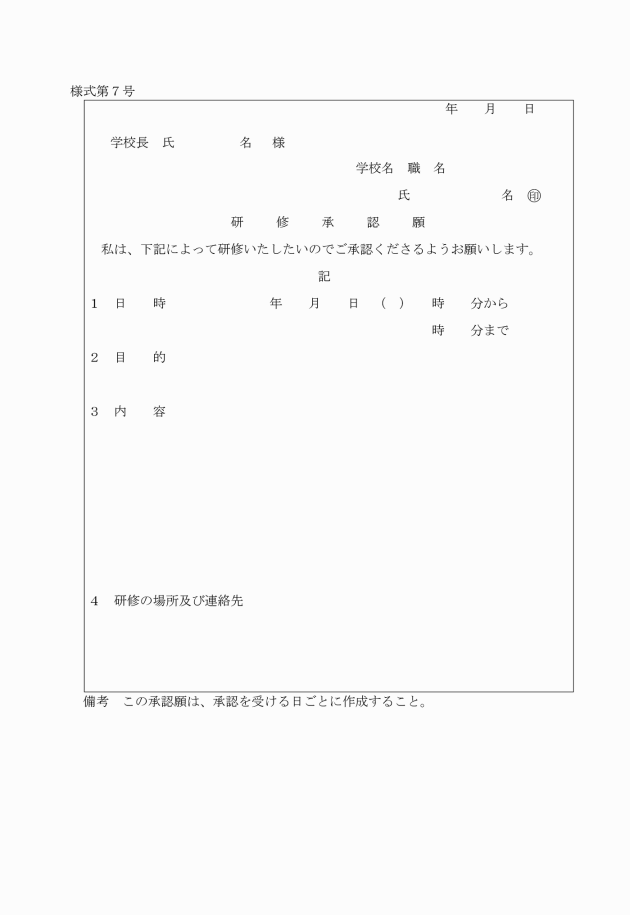

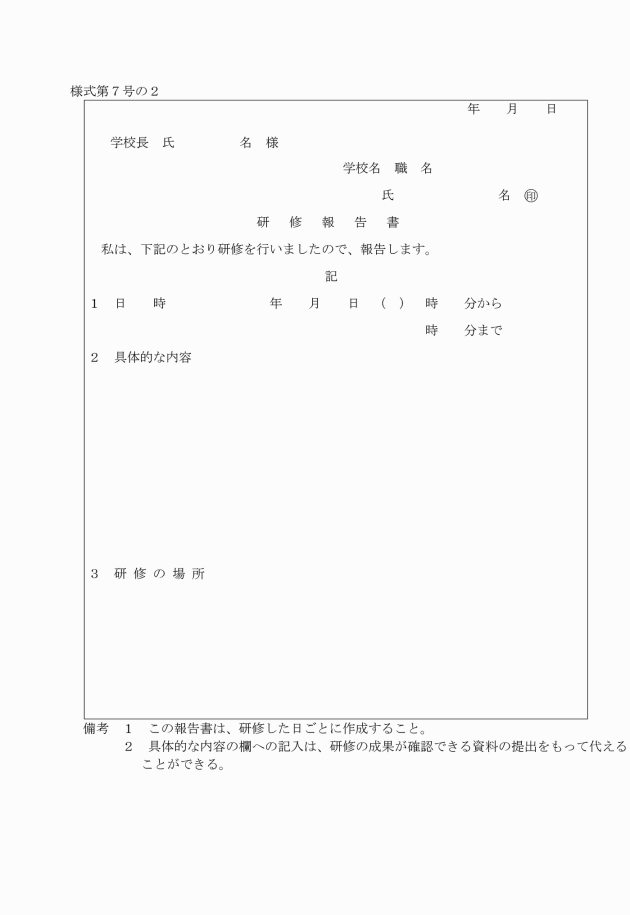

(研修)

第17条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、様式第7号による研修承認願を提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、その承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

(復命)

第18条 職員は、出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

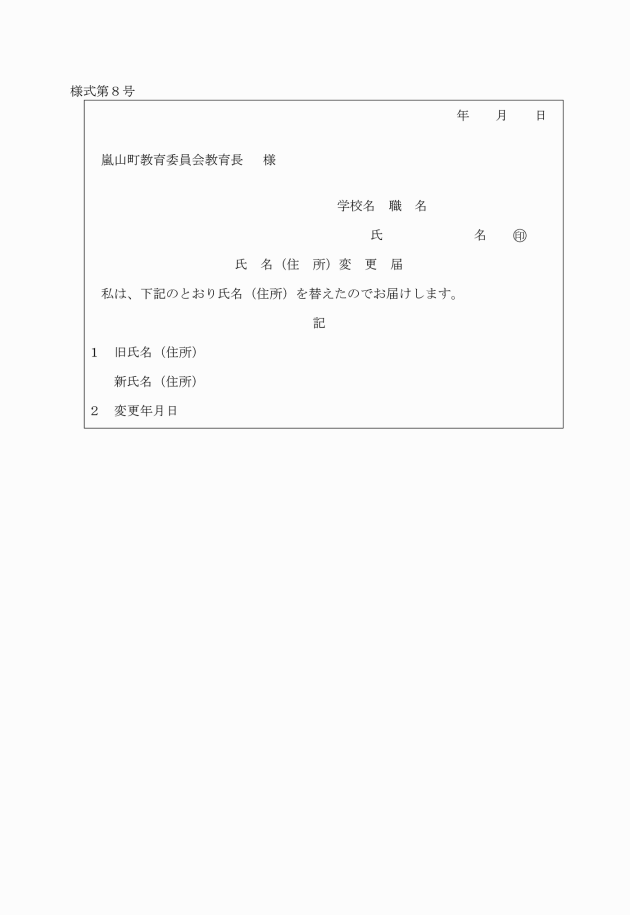

(氏名、住所等を変更)

第19条 職員は、氏名、住所等を変更したときは、様式第8号の氏名(住所)変更届をもって、速やかに教育長に届け出なければならない。

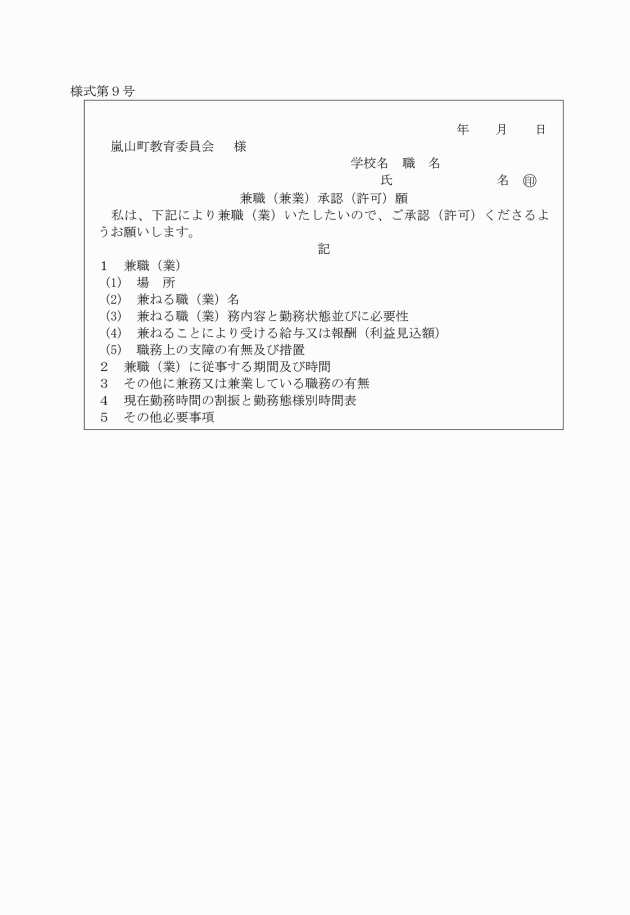

(兼職及び他の事業等への従事等)

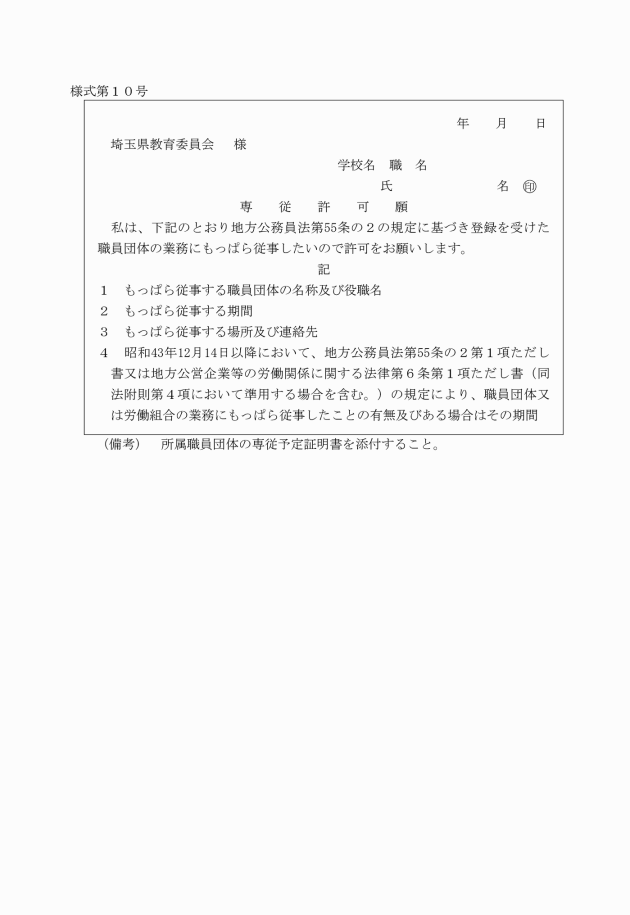

第20条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等しようとするときは、様式第9号による承認(許可)願をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で教育委員会及び埼玉県教育委員会に届け出なければならない。

(校務報告)

第22条 校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、災害その他の事故が発生したとき。

(2) 児童、生徒の出席調査表(毎学期末)

(3) 職員出勤簿統計表(毎学期末)

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって、職員が出勤できなくなったとき。

(5) 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、もしくは裁判が確定したとき。

(6) 休職を命ぜられた職員が期間満了したとき。

(7) 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。

(8) 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。

(9) 職員で、産前の休暇を受け又は出産し、もしくは産後の休養を終えて出勤するに至ったとき。

(10) 職員が死亡したとき。

(11) 職員の赴任が10日以上延期されたとき。

(12) 職員に事故が発生したとき。

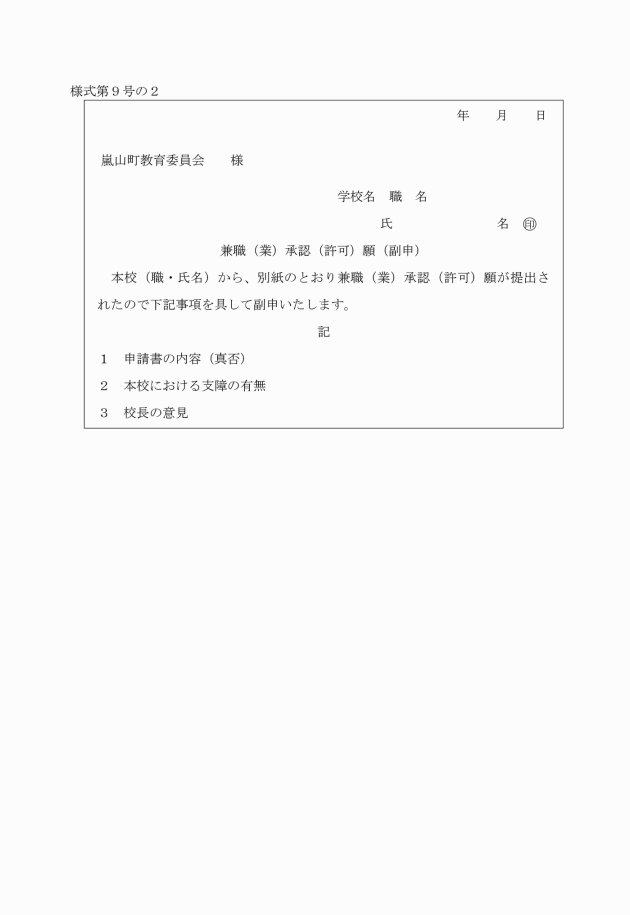

(書類の経由及び副申)

第23条 職員が、委員会に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 所属職員が、委員会に提出する書類には、校長は、必要に応じ、副申して進達しなければならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年1月5日から適用する。

附則(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委訓令第19号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

附則(平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第35号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成21年教委訓令第40号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成23年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

附則(令和5年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。