○三階建て建物への直結給水事務取扱手続概要

平成元年10月9日

告示第21号

三階直結給水の実施対象は下記のとおりとする。なお、それ以外の直結給水については、現行どおり二階までとする。

配水管の動水圧と配水管網状況 | 当該地点の配水管の動水圧が年間を通して2.0kgf/cm2以上確保可能な場合で、当該地域の配水管網等の状況を勘案して、水道課が決定する。 | |

施工上の制約 | 対象建物 | 原則として、三階建て住宅及び店舗等併用住宅とする。 (注) 四階以上の建物は、対象外とする。 |

給水管取出し口径 | 原則として、配水管からの給水管取り出し口径は、20mm以上、40mm以下とする。 | |

給水器具等の高さ | 配水管が布設されている道路面より、地上7.5m以下を原則とする。 | |

三階部分での給水器具の使用 | 必要水圧0.5kgf/cm2以下の器具であれば設置できる。 | |

三階へ給水するメータの呼び径 | 原則として、20mm以上とする。 | |

三階単独配管 | 可とする。ただし、制限給水時等の断水に配慮して、一階部に三階部の人が自由に使用できる給水栓の設置を義務付ける。 | |

配水管からの給水管取出し | 原則として、新規に配水管から取出す給水装置とする。 | |

連合給水管 | 原則として、1建物への連合給水管は、可とするが、2建物以上への連合給水管は、不可とする。 | |

流量計算書 | 提出を義務づける。 (配水管の動水圧を1.8kgf/cm2として給水管を設計する。) | |

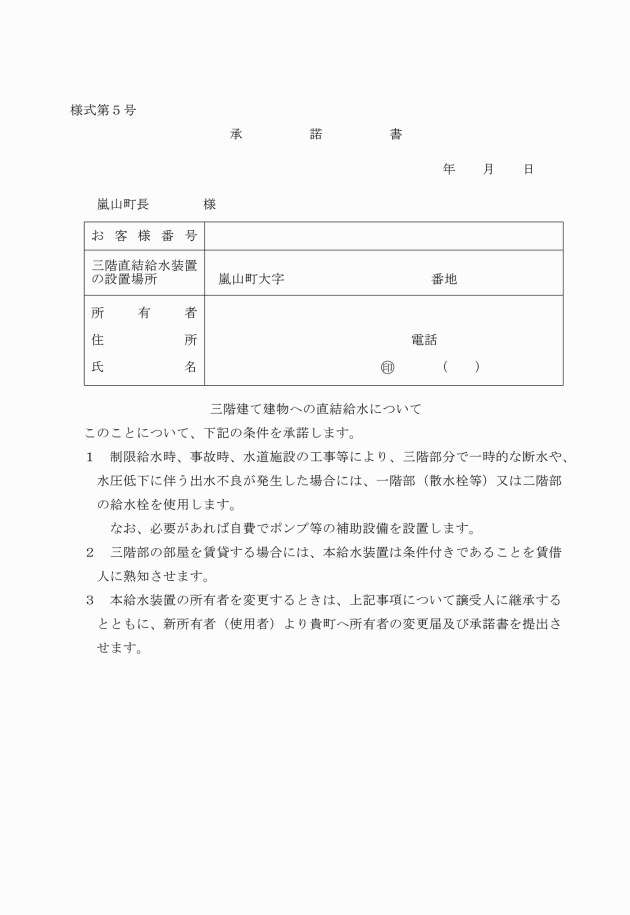

条件承諾書 | 提出を義務付ける。 | |

工事の事前協議 | 義務付ける。 | |

三階建て建物への直結給水事務取扱手続

この取扱いは、三階建て建物への直結給水(以下「三階直結給水」という。)を施行するための取扱い手続きである。

1 実施対象区分

三階直結給水は、第2項の適用要件を満たした場合とする。

なお、それ以外の直結給水については現行どおり二階までとする。

2 適用要件

(1) 対象建物

原則として、三階建て住宅及び店舗等併用住宅とする。

(注)四階以上の建物は対象外とする。

(2) 給水管取り出し口径

原則として、配水管からの給水管取り出し口径は、20mm以上、40mm以下とする。

(3) 配水管状況

当該地点の配水管の動水圧が2.0kgf/cm2以上確保可能な場合で、当該地域の配水管網等の状況を勘案して、水道課が決定する。

(4) 配水管からの給水管取り出し

原則として、新規に配水管から取り出す給水装置とする。

(5) 連合給水管の制約

原則として、1建物への連合給水管は可とするが、2建物以上への連合給水管は不可とする。

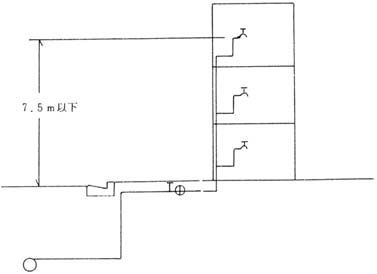

(6) 給水器具(管)の高さ

配水管が布設されている道路面より、地上7.5m以下を原則とする。

(図―1参照)

ただし、道路より建物の敷地高さが高く、7.5mを超える場合は、特例として、流量計算書で必要流量を確保されることが確認できれば、可とする。

(7) 三階部分での給水器具の使用

三階部分には、必要水圧0.5kgf/cm2以下の給水器具であれば、設置できる。

(図―1)

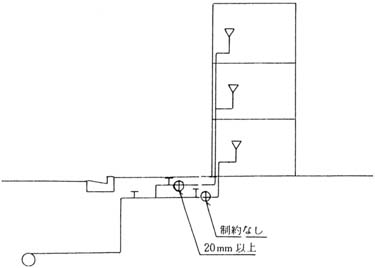

(8) メータ口径

原則として、三階部へ給水するメータの呼び径は20mm以上とする。

(図―2参照)

(図―2)

3 調査申請の取扱い

三階直結給水の希望があった場合は、給水工事の申請に先立ち、当該建物の直結給水の可否についての調査申請書を受理し、事前に確認する。

(1) 受付要領

受付に当たっては次の提出書類の記載内容を確認する。

① 必要書類

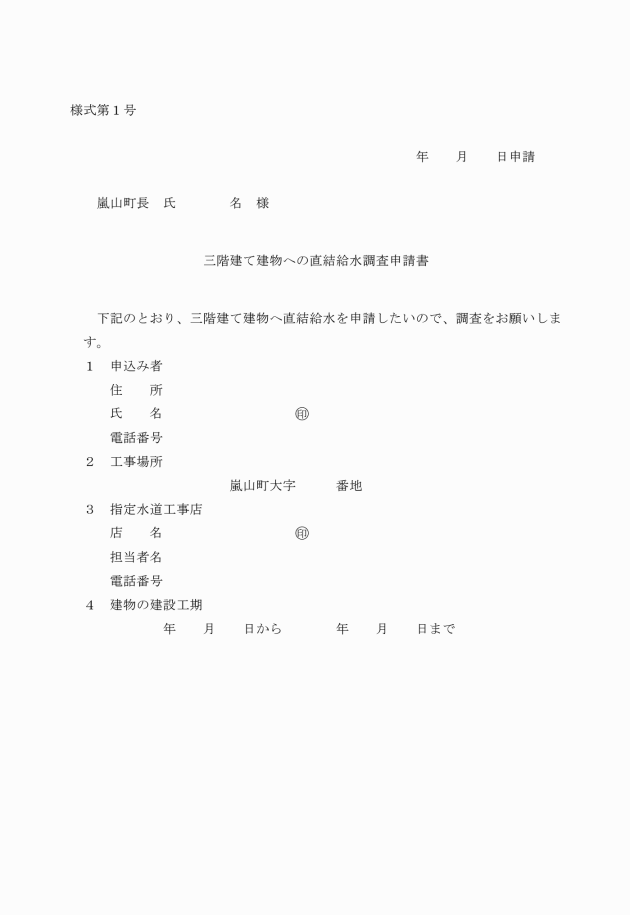

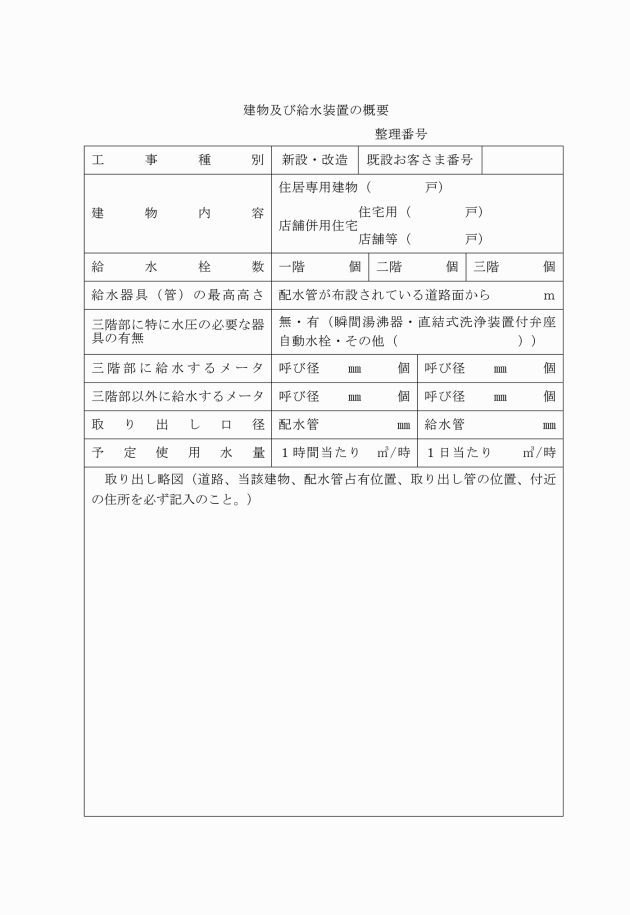

「三階建て建物への直結給水調査申請書」(様式第1号)

② 記載内容の確認

・申請月日

・申込者(住所、氏名、電話番号が記入され、押印されていること。)

・工事場所

・指定水道工事店(店名、担当者名、電話番号が記入され、押印されていること。)

・建物の建設工期

・工事種別

・建物内容(住居専用住宅の場合戸数が、店舗等併用住宅の場合は、住宅の戸数及び店舗等の戸数が記入されていること。)

・給水栓数(各階に設置予定の給水栓数(湯沸器等特殊器具を含む。)が記入されていること。)

・給水器具(管)の最高高さ(給水管取り出し予定箇所の道路面から、最も高い位置に設置予定の給水器具又は給水管の高さが記入されていること。)

・三階部に特に水圧の必要な器具の有無(三階部に瞬間湯沸器等、特に水圧を必要とする器具を設置する予定がある場合は、有及び該当の器具が○で囲まれていること。該当器具名がない場合は、その他の( )内に器具名が記入されていること。それらの器具の設置予定がない場合は、無が○で囲まれていること。)

・三階部に給水するメータ

・三階部以外に給水するメータ

・取り出し口径

・予定使用水量(給水装置設計・施工基準、設計基準中の「建物種類別単位給水量・使用時間・人員」を参考にして、求められていること。)

・給水管取出し略図(道路、当該建物、取出し予定箇所の配水管の占有位置、取り出し管の位置及び付近の住所が記入されていること。)

③ 整理番号の記入等

受付担当者は、整理番号に年度更新による一連番号を記入し、「三階建て建物への直結給水調査申請書」の写しを保管する。

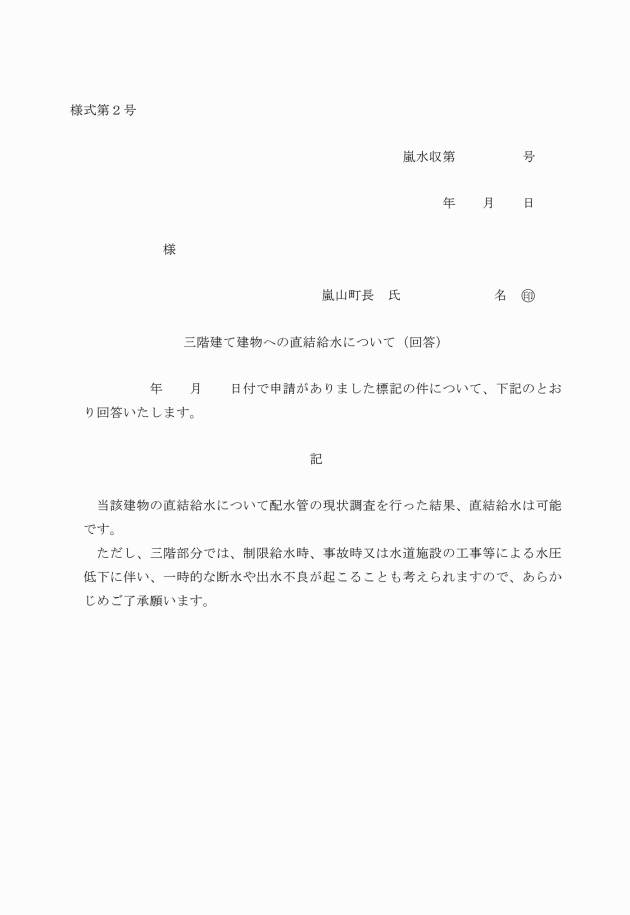

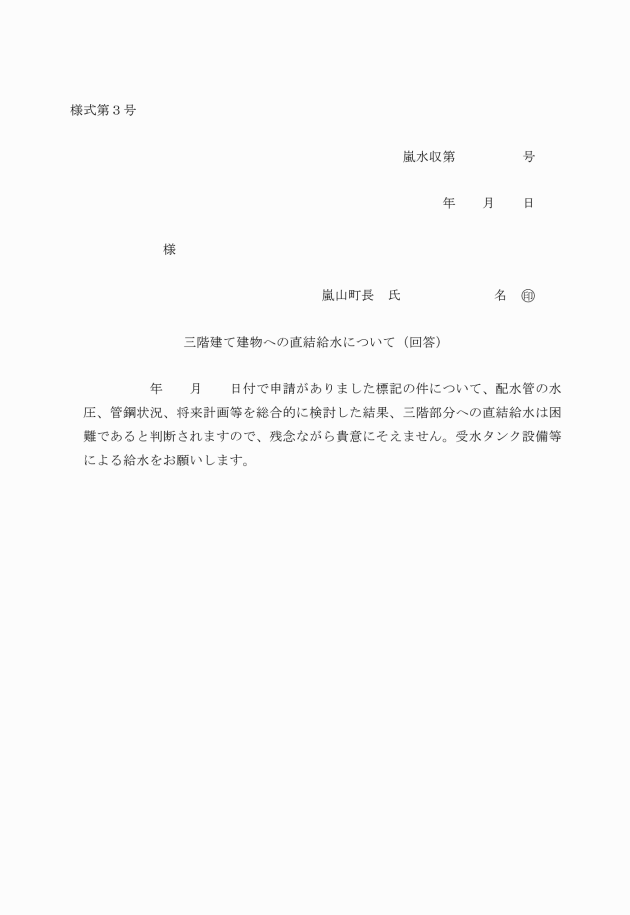

(2) 可否の回答

なお、「協議案件」となったものについても、その旨通知する。

4 設計審査及び工事検査の取扱い三階直結給水をする場合は、給水装置工事事務取扱手続に定める取扱方法による外、次による。

(1) 設計審査の受付け

① 必要書類

② 流量計算書及び流量計算図面の確認

別に定める「三階建て建物への直結給水設計・施工基準」の流量計算方法に従って、流量計算書及び流量計算図面が適切に作成され、必要流量が確保されているかどうか確認する。

③ 承諾書の確認

三階部のお客様番号、給水装置所有者名、住所、電話番号及びその装置の設置場所が記入され、押印されていることを確認する。三階部に複数の所有者がいる場合には、その所有者毎に提出させる。

④ 指定水道工事店設計審査申込書の確認

三階部に直結給水する装置の適用欄に「三階直結給水」と赤色で記入されていることを確認する。

(2) 工事検査の受付

① 必要書類

設計審査時に提出の流量計算結果より、損失水頭が増える場合又は損失水頭が増えるかどうか不明の場合には、完成図に基づいて計算した流量計算書及び流量計算図面を提出させ、必要流量が確保されているかどうか確認する。

② 指定水道工事店工事検査申込書の確認

指定水道工事店工事検査申込書の余白部に「三階直結給水」及び三階直結給水するお客様番号が赤色で記入されていることを確認する。

(3) 工事変更の取扱い

設計審査等の手続きを行った後に、当該工事の工事内容に変更が生じ、設計審査時に提出の流量計算結果より損失水頭が増える場合又は損失水頭が増えるかどうか不明の場合には、変更に基づいて作成した流量計算図面及び流量計算書を提出させ、変更後も必要流量が確保されているかどうか確認する。

5 関係帳票の記入・整理・保管

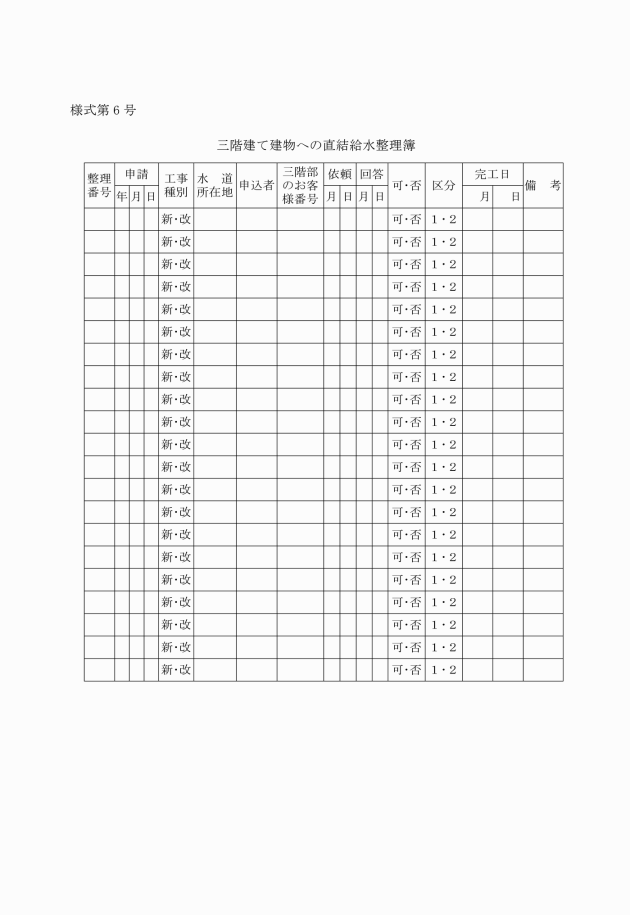

(1) 三階建て建物への直結給水整理簿(様式第7号)記入

指定水道工事店(申込者)より、三階直結給水の調査依頼があったときは、「三階建て建物への直結給水調査申請書」の内容に基づいて次の事項を記入する。

・整理番号

・申込年月日

・工事種別(新設の場合は新を、改造の場合は改を○で囲む。)

・水道所在地

・申込者

・可否(直結給水の可又は否を○で囲む。なお、協議案件となった場合は、備考欄に協議案件と記入し、後日判定結果がでてからその結果を○で囲む。)指定水道工事店より工事検査の申込があったときは、次の事項を記入する。

・三階部のお客様番号(複数ある場合はその全てを記入する。)

・完工日(指定水道工事店施工部の完工月日を記入する。)

(2) 流量計算書、流量計算図面、承諾書

指定水道工事店工事検査申込書に添付する。

(3) 三階建て建物への直結給水調査申請書及び三階建て建物への直結給水について(回答)

整理番号順に綴り込み保管する。

三階建て建物への直結給水設計・施工基準

この基準は、三階建て建物への直結給水(以下「三階直結給水」という。)を設計及び施工するための基準である。

1 三階部が単独配管系統の場合の措置

三階部が単独配管系統の場合、制限給水時や事故時の水圧低下に備えて、一階部に三階部の人が自由に使用できる水栓を設置すること。

2 給水器具使用の制約

三階建て建物の屋上や屋根に設置されている太陽熱温水器、給水栓等の給水器具には直結給水できない。

3 湯沸器先の配管口径

三階部に湯沸器を設置する場合、湯沸器先の配管口径は、原則として20mm以上とすること。

4 設計及び完成図建物内に、住宅以外に使用される部屋がある場合は、設計図及び完成図の平面図にその部屋の使用用途(喫茶店、事務所等)を明記すること。

流量計算方法

三階建て建物へ直結給水を行う場合、適切な流量計算を行わないと水圧不足や出水不良が予想される。このため三階に直結給水する際には必ず流量計算を行い所要流量が得られるように管径決定をしなければならない。

流量計算は、「給水工事設計・施工基準」によるほか、下記に基づいて行うこと。

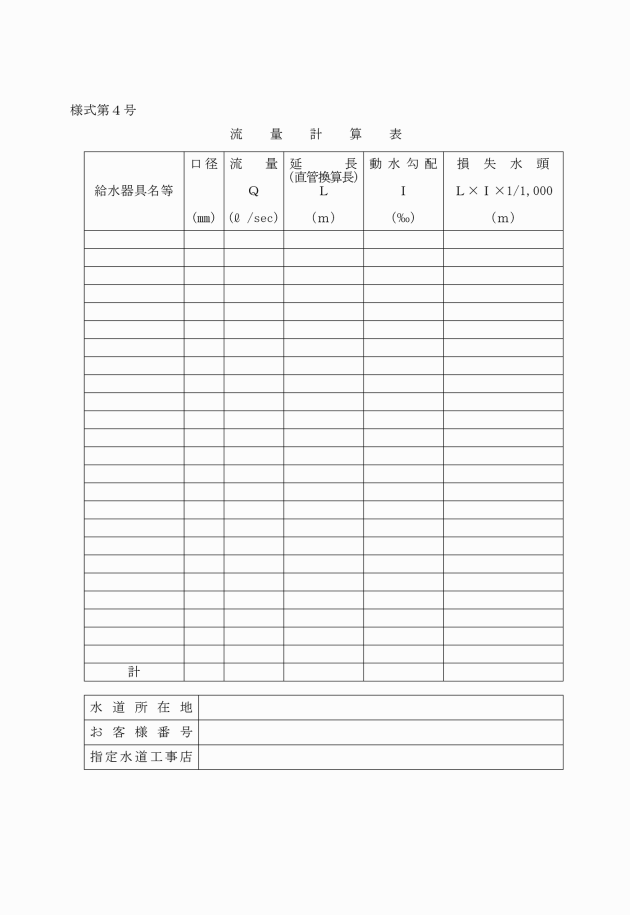

1 流量計算書及び流量計算図面の作成要領

(1) 流量計算書

① 流量計算は、所定の様式に記入すること。

② 計算は末端の器具より行うこと。

③ 計算に必要な記号は、A~Zで示すこと。

(2) 流量計算図面

① 流量計算図面は、設計図(完成図)の立面図を複写し、計算に必要な記号等を記入すること。ただし、共同住宅等の連合給水管で、図面が複雑になる場合、流量計算に特に必要がない、一、二階部の配管を省略した図面を新たに作成してもよい。

② 図面余白に、次の様式により所要事項を記入すること。

流量計算図 | |

水道所在地 | |

お客様番号 | |

指定水道工事店 | |

③ 計算に必要な記号は、((A))~((Z))で示すこと。

④ 給水器具の記号の余白にその使用用途を記入すること。

⑤ 選択した同時使用水栓を○で囲むこと。

⑥ 町施工部の予想配管寸法を記入すること。

⑦ 流量計算に考慮する主管を赤線でなぞる(記入する。)こと。

2 給水管の管径決定方法

給水管の管径は、給水器具の配水管からの立ち上がり高さに総損失水頭を加えたものが、取出し配水管の設計水圧の水頭以下になるように計算により定める。湯沸器、直結式洗浄装置付弁座、自動水栓等特に水圧を必要とする器具を設置する場合は、その必要水圧も考慮する。

(1) 設計水圧

設計水圧は1.8kgf/cm2とする。

(2) 給水器具の同時使用率

給水器具の数と同時に使用する給水器具との関係は、表―1のとおりとする。

(3) 共同住宅等連合給水管の場合の同時使用率

共同住宅等の連合給水管に給水する場合は、表―2のとおりとする。

(4) 同時使用水栓の優先順序

同時使用水栓の優先順序は、原則として次のとおりとする。

ア ①台所 ②風呂場 ③洗濯機 ④便所

ただし、一戸に付き、同一用途に2個以上の水栓がある場合は、高い位置に設置されている方の水栓を優先すること。

イ 湯沸器、直結式洗浄装置付弁座、自動水栓等特に水圧の必要な器具を三階部に設置する場合は、それらの器具を最優先とすること。ただし、三階部にそれらの器具を2種類以上設置する場合は、①湯沸器、②自動水栓、③直結式洗浄装置付弁座の優先順序で、1種類を選択すること。

ウ 三階部の水栓は、少なくとも1個以上考慮すること。

(5) 給水器具の所要水量

給水器具1栓当りの所要水量は、0.2l/秒以上とすること。ただし、湯沸器の所要水量は、0.1l/秒以上とすることができる。

(6) 損失水頭

損失水頭は、管壁の摩擦損失水頭、メータ、給水栓等の損失水頭を考慮し、管の屈曲、管の断面変化、仕切弁等は省略して良い。なお、各器具の損失水頭は、表―3の直管換算長によること。

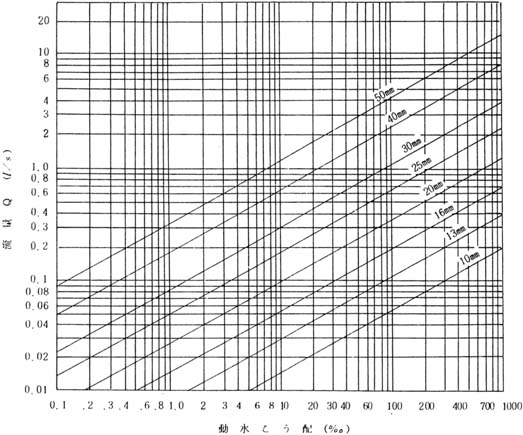

(7) 流量公式

流量公式は、下記の東京都実験公式(T・W実験式)を使用すること。

Q=196・D2.72・I0.56

ここに、Qは流量(cm3/S)、Dは管の実内径(cm)1は動水勾配(h/l)なお、東京都実験公式流量表は、表―4、東京都実験公式流量図は、図―1のとおりであるが、計算にあたっては、所要流量が流量表の範囲内であれば流量表を使用のこと。

(8) 湯沸器等特に水圧の必要な器具の必要水圧

湯沸器、直結式洗浄装置付弁座、自動水栓等、特に水圧の必要な器具の必要水圧は、0.5kgf/cm2すること。

(9) 湯沸器先の損失水頭

湯沸器先の配管口径が20mm以上の場合、湯沸器先の損失水頭を省略してよい。湯沸器先の配管口径が13mmの場合は、湯沸器より最も遠い給水器具までの損失水頭を求めること。

なお、湯沸器先の損失水頭を無視する場合は、湯沸器先(湯沸器を含む。)の給水器具の中で最も高い位置に設置されている給水器具の高さの損失水頭に計上すること。

表―1 同時使用率を考慮した給水せん数

給水せん数 | 同時使用率を考慮した給水せん数 |

1個 | 1個 |

2~4個 | 2個以上 |

5~10個 | 3個以上 |

11~15個 | 4個以上 |

16~20個 | 5個以上 |

21~30個 | 6個以上 |

表―2 連合給水管の同時使用率

戸数(戸) | 1~3 | 4~10 | 11~20 |

同時使用率(%) | 100 | 90 | 80 |

表―3 直管換算長(m)

口径(mm) | 給水せん | 止水栓 | 分岐箇所 | メータ | |

甲止水栓 | 玉型弁 | ||||

13 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ― | ― |

20 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0.5~1.0 | 6.0 |

25 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 0.5~1.0 | 14.0 |

30 | ― | 15~20 | 10.5 | 1.0 | 11.0 |

40 | ― | 17~25 | 13.5 | 1.0 | 34.0 |

(注) 湯水混合水栓及びボールタップを設置する場合は、給水栓の直管換算長を、湯沸器手前に逆止弁を設置する場合は、甲止水栓の直管換算長を適用すること。

表―4 東京都実験公式流量表(動水勾配表(‰))

① ビニルライニング鋼管以外の管種の場合

流量(l/s) 口径(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |

13 | 84 | 290 | 598 | 999 | |||||||||||||||||

20 | 10 | 35 | 74 | 123 | 184 | 254 | 335 | 425 | 525 | 633 | 751 | 877 | |||||||||

25 | 4 | 12 | 25 | 42 | 62 | 86 | 113 | 144 | 178 | 214 | 254 | 297 | 342 | 391 | 442 | 496 | 553 | 612 | 674 | 739 | |

30 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 | 47 | 59 | 73 | 88 | 105 | 122 | 141 | 161 | 182 | 205 | 228 | 252 | 278 | 305 | 332 | |

40 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 69 | 75 | 82 |

流量(l/s) 口径(mm) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |

30 | 361 | 391 | 422 | 454 | 487 | 521 | 556 | 592 | 629 | ||||||||||||

40 | 89 | 97 | 104 | 112 | 120 | 129 | 137 | 146 | 155 | 165 | 174 | 184 | 194 | 205 | 215 | 226 | 237 | 248 | 260 | 272 | 283 |

② ビニルライニング鋼管の場合(口径13mm、30mmは上表参照)

流量(l/s) 口径(mm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |

20 | 15 | 50 | 105 | 175 | 261 | 362 | 477 | 605 | 747 | 901 | |||||||||||

25 | 4 | 13 | 27 | 45 | 67 | 93 | 123 | 156 | 192 | 232 | 275 | 321 | 370 | 423 | 478 | 536 | 598 | 662 | 729 | 799 | |

40 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 54 | 60 | 67 | 74 | 82 | 90 | 98 |

流量(l/s) 口径(mm) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |

40 | 106 | 115 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 219 | 231 | 243 | 256 | 269 | 282 | 295 | 309 | 323 | 337 |

|

図―1 東京都実験公式流量図 |