○嵐山町被災農業者向け経営体育成支援事業交付要綱

平成26年8月27日

告示第167号

(目的)

第1条 この要綱は、被災農業者向け経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、町長の交付する助成金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「助成金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(2)のアによる助成金

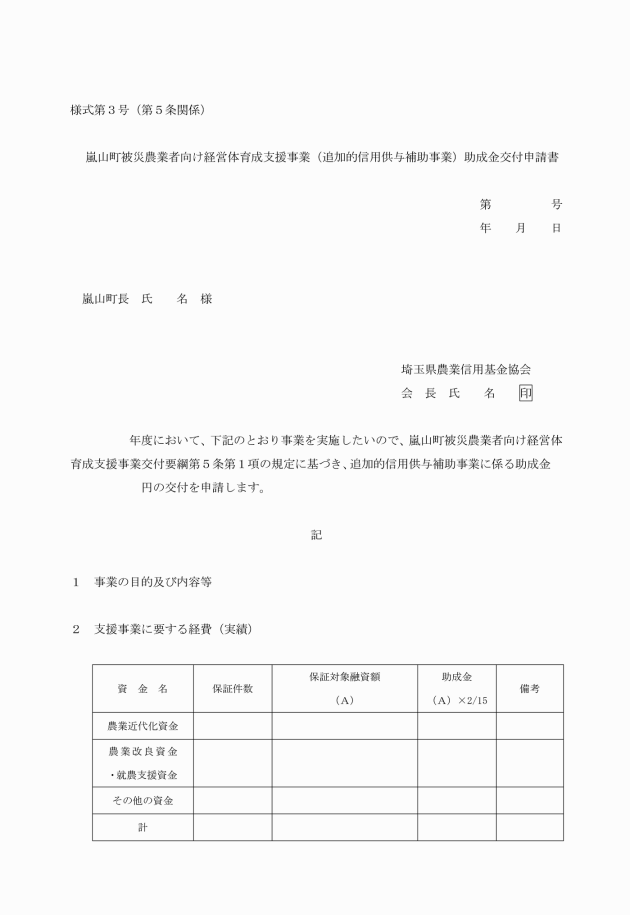

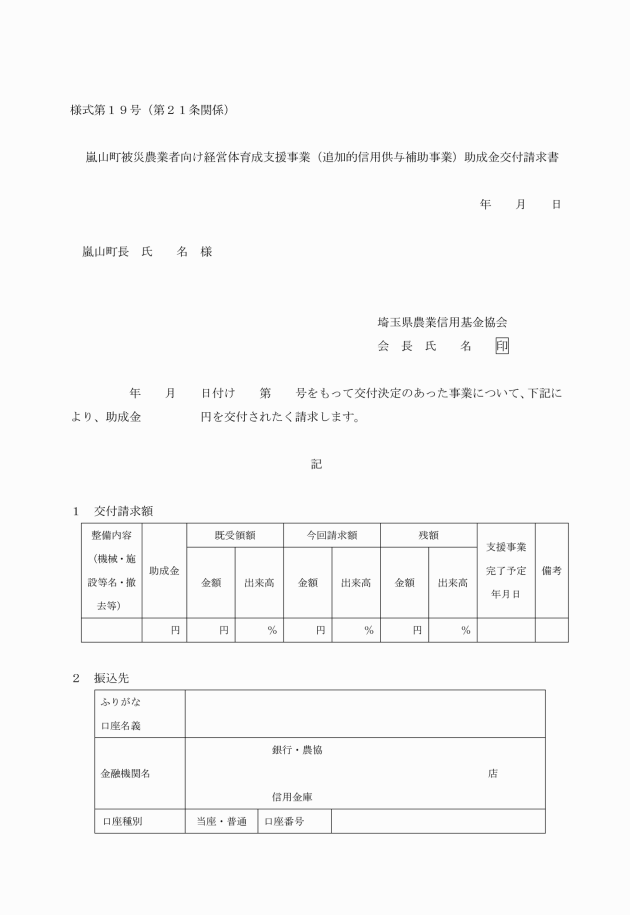

(2) 実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与補助事業による助成金

4 この要綱において、「助成対象者等」とは、「助成対象者」及び「基金協会」をいう。

5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、実施要綱及び町規則をいう。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を、再建又は修繕等に係る場合にあっては切り捨て、撤去に係る場合にあっては切り上げるものとする。

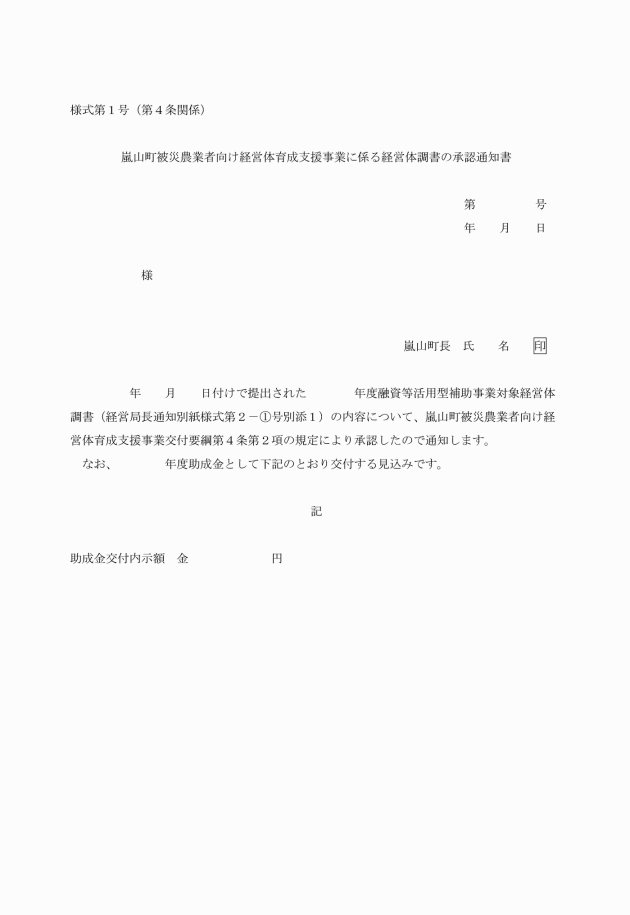

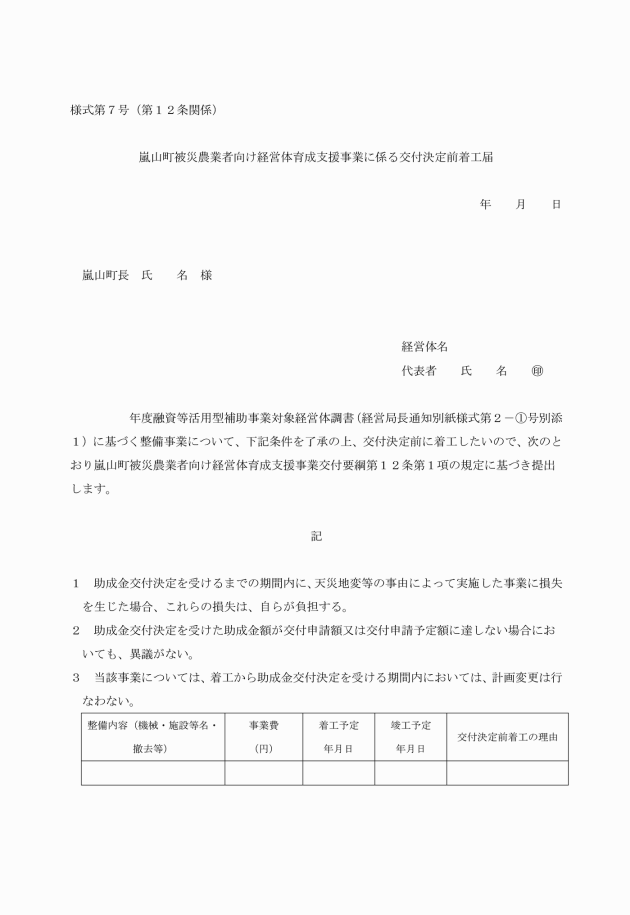

(対象経営体調書の提出)

第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、町長に対し、経営体調書(平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号経営局長通知。以下、「経営局長通知」という。)別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業経営体調書」)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

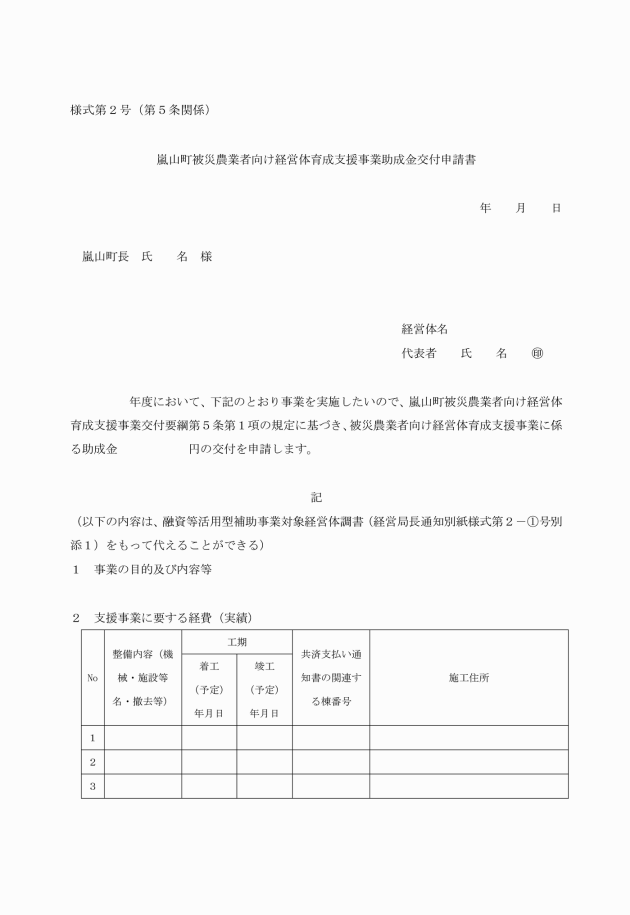

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

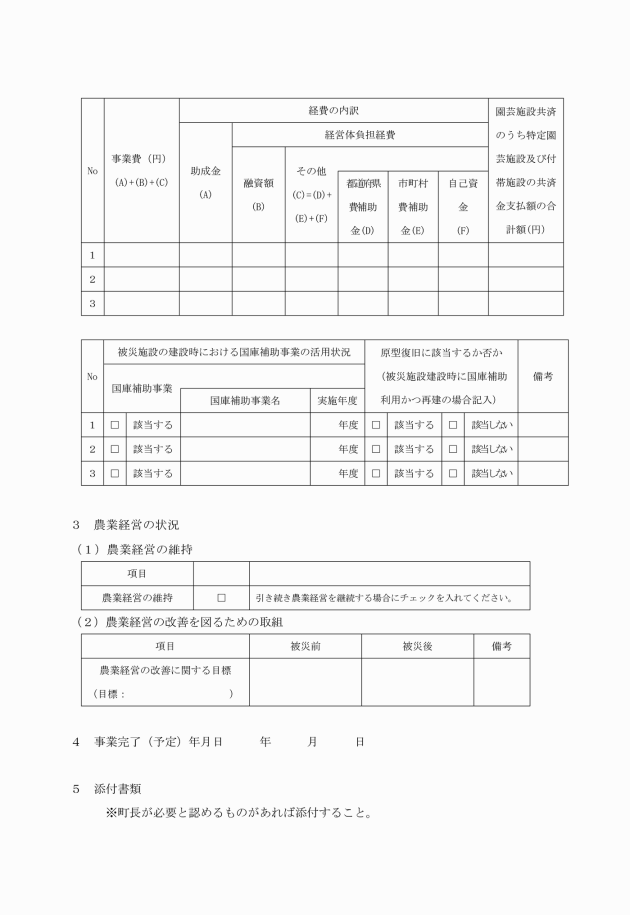

(3) 支援事業に要する経費

(4) 農業経営の状況

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第7条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 町長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に、嵐山町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に、嵐山町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後に生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(支援事業の遂行)

第11条 助成対象者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

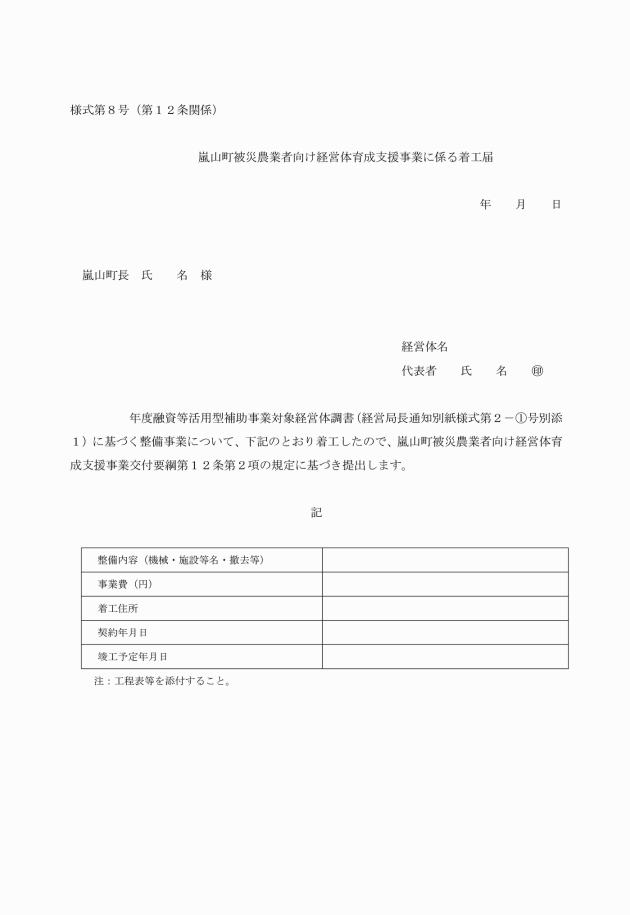

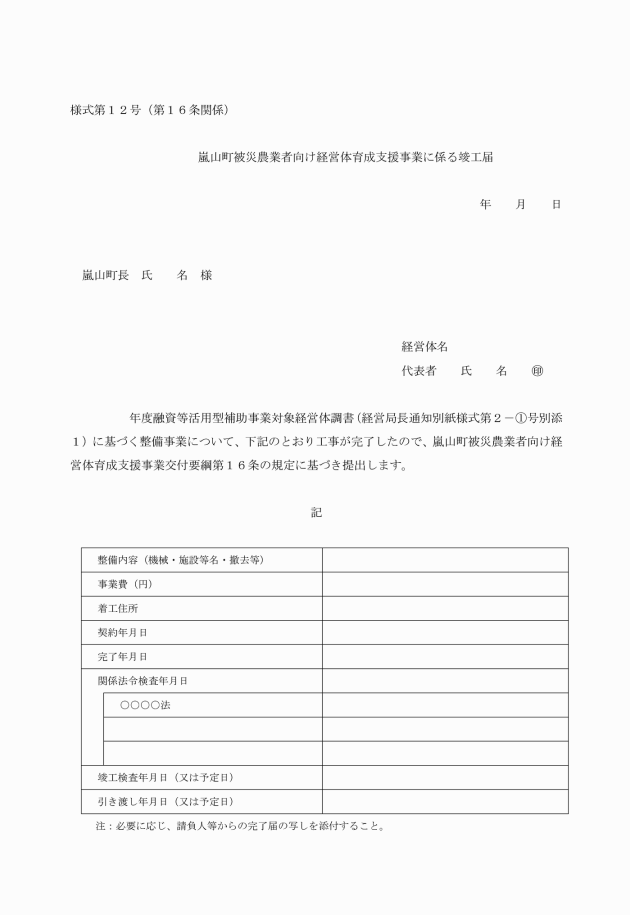

2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を嵐山町被災農業者向け経営体育成支援事業に係る着工届(様式第8号)により、町長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りでない。

(状況報告及び立入検査等)

第13条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第14条 町長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

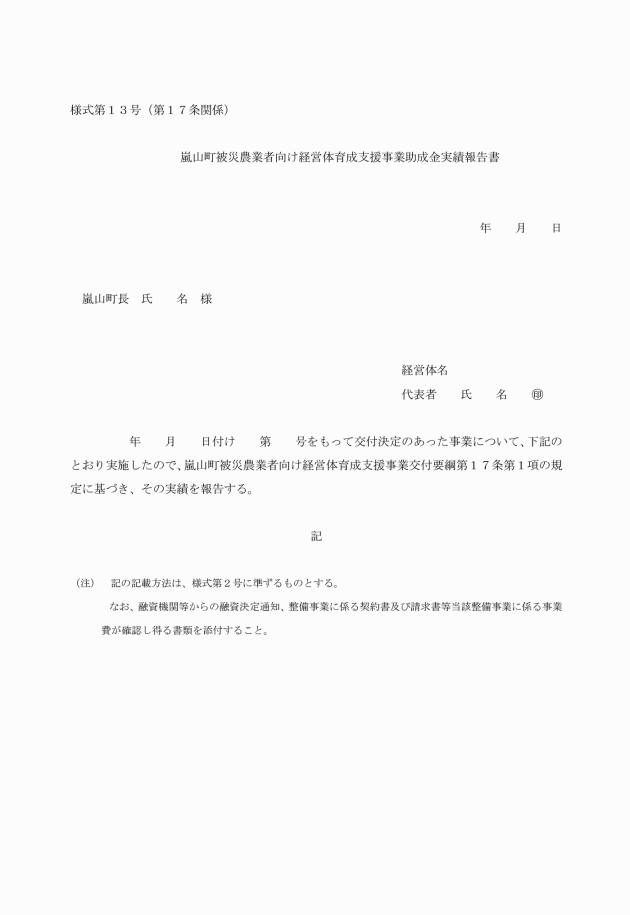

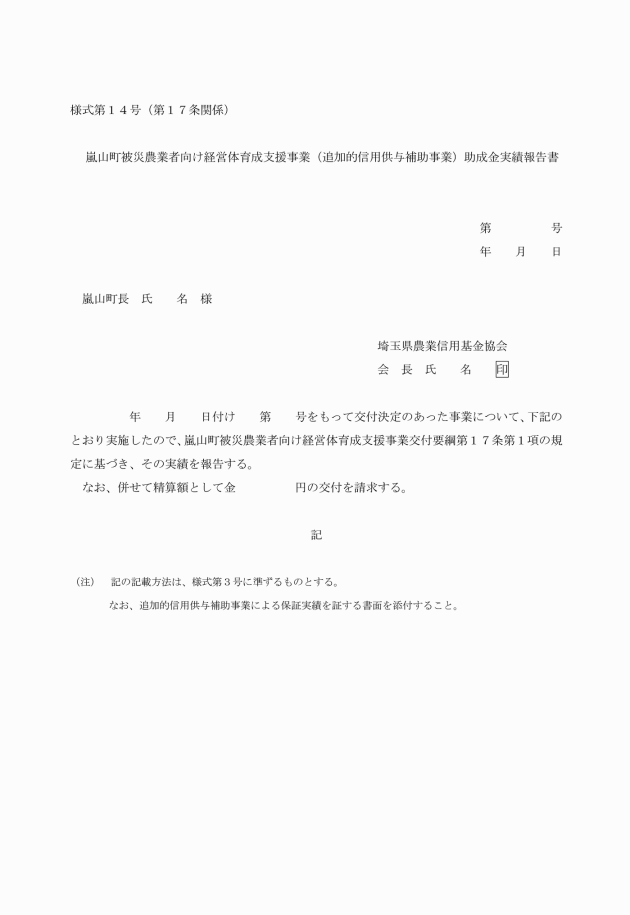

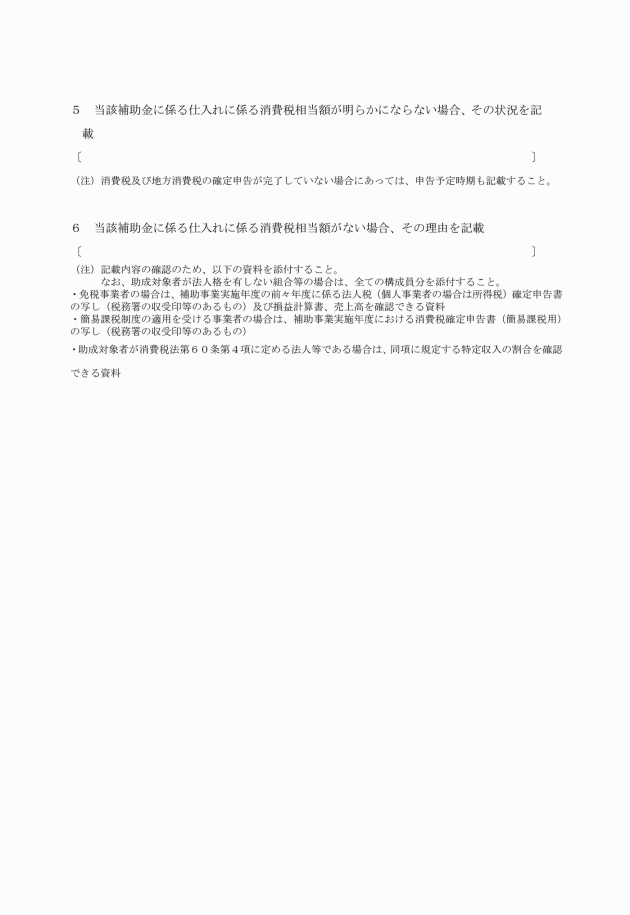

2 第5条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

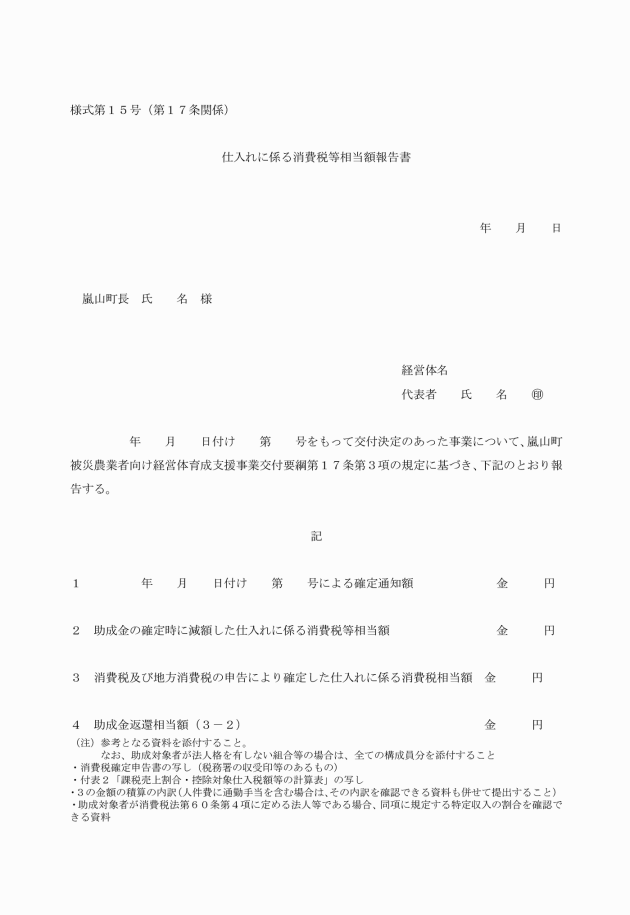

3 第5条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第15号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

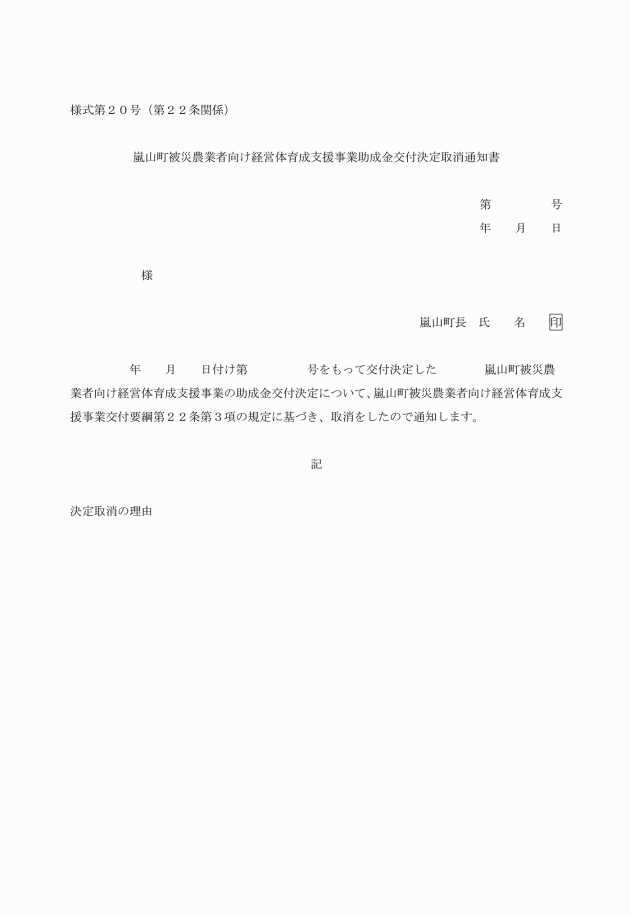

(助成金の交付の決定の取消し)

第22条 町長は、助成対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第23条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に、助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定により返還を命ぜられたときは、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の助成金の一時停止等)

第25条 町長は、助成対象者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

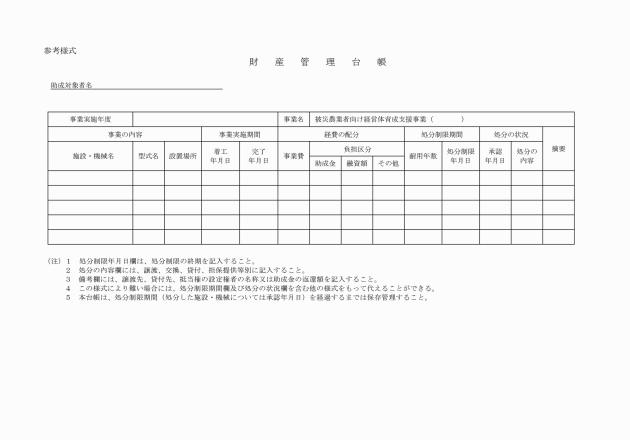

第26条 助成対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第27条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分 | 助成対象経費 | 助成額 |

再建又は修繕等 | 農産物の生産に係る施設の再建又は修繕等に要する経費であって、次に掲げる内容のいずれかに該当するものとする。 1 農産物の生産に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得 2 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入 3 1と一体的に復旧し、又は取得する附帯設備の整備 4 農産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の気象災害による農業被害前と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得 | 経営体育成条件整備事業(被災者支援型)実施要領(平成26年5月1日農林部長決裁)に基づき県から町に交付される助成額(以下「県から町への助成額」という。)に、助成対象経費に2/10を乗じて得られた額を上乗せした額 |

撤去 | 農業経営を継続するために行う農産物の生産に係る施設の撤去であって、対象となる被災施設の面積に別表第2の助成単価を乗じて得た額又は事業に要する経費のいずれか低い額とする。 | 県から町への助成額に、助成対象経費に県から町への助成額を差し引いて得られた額を上乗せした額を限度とする。 |

別表第2(第3条関係)

種類 | 助成単価 |

1 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 |

2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。)。 | 880円/m2 |

3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/m2 |

4 畜舎 | 4,500円/m2 |

5 自力撤去 | 110円/m2 |

6 その他 | 1 上記施設以外の施設については、上記単価に準じる(具体的には、果樹棚等は上記3又は5、農作業用施設等は4に準じる。)ものとする。 2 ただし、以下の(1)~(3)を満たす場合であって、上記の助成単価を超えることがやむを得ないと町長が特別に認める場合は、県と協議の上、町長が認める額を助成単価とすることができるものとする(自力撤去は除く。)。 (1) 以下のいずれかの理由により国が定めた助成単価によることが困難であること。 ア 施設の設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合 イ 施設が鉄筋コンクリート造りであるために撤去費用が増加する場合 ウ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケージ、水耕栽培システムの撤去のために本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合 エ 施設の基礎部分の解体が必要なために費用が増加する場合 オ 断熱材を使用しているために廃棄資材の処理費用が増加する場合 カ 上記アからオまでと同等の特別な事情がある場合 (2) 複数の業者から見積り等を徴取することにより国の助成単価を超える撤去費用の妥当性が確認されていること。 (3) 町長が発注する公共事業等の単価・歩掛かりを準用した積算と比較・検討し適正であると確認されていること。 |