○嵐山町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年6月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法、都市計画法、都市緑地法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(2) この条例の施行の日において既に着手していた建築工事

(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの

(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの

(緑化施設の管理の方法の基準)

第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、町長が別に定める。

(違反建築物に対する措置)

第13条 町長は、第10条の規定又は第11条第1項第4号から第6号までに掲げる建築物に係る許可に付された条件(以下「許可建築物の付帯条件」という。)に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第14条 町長は、前条の規定の施行に必要な限度において、町長が別に定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称 | 区域 |

杉山地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された杉山地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域 |

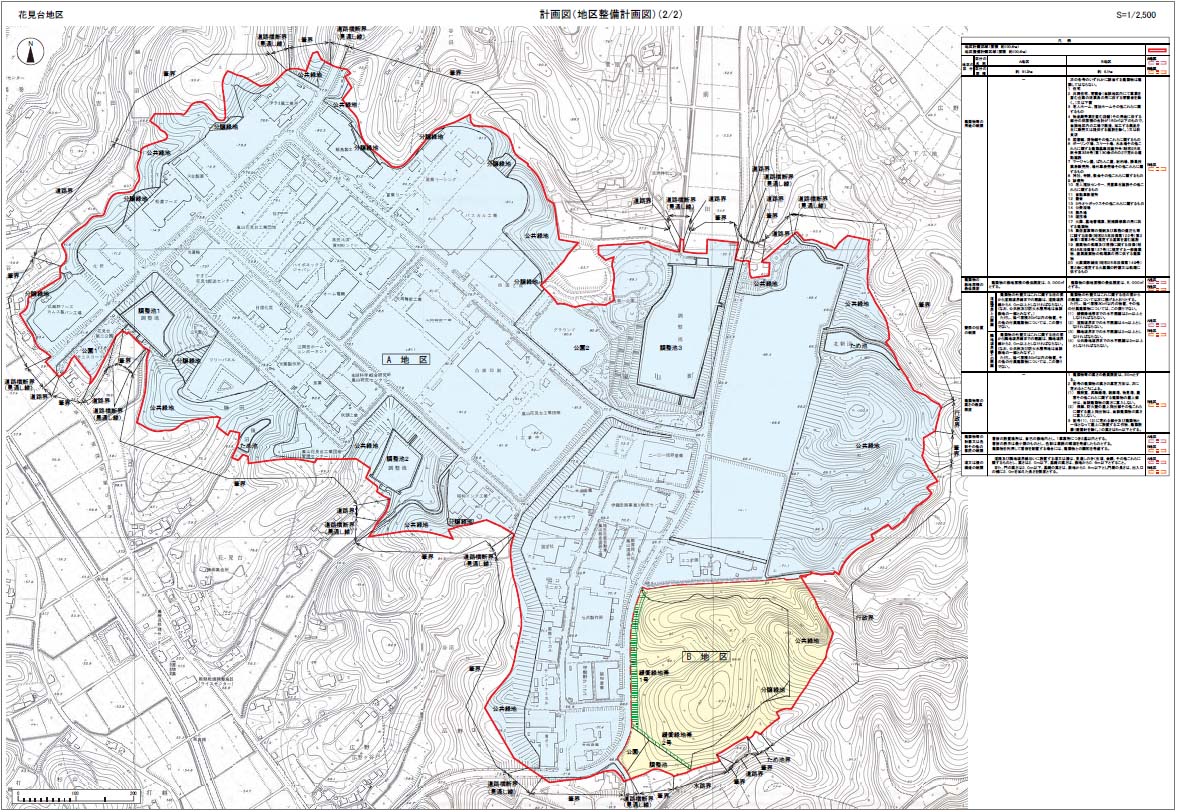

花見台地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された花見台地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域 |

別表第2(第4条―第8条、第10条、第11条関係)

名称 | 計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

建築物の用途の制限 (次の各号のいずれかに該当する建築物は建築してはならない) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 垣又は柵の構造の制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | 建築物の緑化率の最低限度の適用除外に関する敷地面積 | |||

杉山地区地区整備計画区域 | A地区 | 1 法 別表第2(を)項に掲げる建築物 2 住宅 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 5 店舗、飲食店(ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のもので、当該地区内の事業所、倉庫で保管、加工する製品を主に販売又は提供する施設、自動車部品等を販売する店舗、自動車に直接燃料を供給するための施設及び日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂若しくは喫茶店を除く。) 6 図書館、博物館その他これらに類するもの 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 遊技場 10 工場(自動車修理工場、自動車整備工場及び物資の流通過程で行われる加工の為の施設を除く。) 11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第3号に規定する営業を営む施設 12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 13 火葬、墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物 14 カラオケボックスその他これらに類するもの 15 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 16 公衆浴場 17 診療所 18 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 19 自動車教習所 20 畜舎 21 展示場 22 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの 23 危険物の貯蔵又は処理に供するもの ただし、建築基準法施行令第130条の9第1項の表中準工業地域欄(3)項又は(4)項に定める数量以内の危険物の貯蔵又は処理に供するものを除く | 10,000平方メートル ただし、次に該当する場合はこの限りでない。 (1) 保育所その他これらに類するもの (2) 町長が公益上やむを得ないと認めたもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。)の位置については次に掲げるとおりとする。 ただし、安全上、保安上やむを得ない建築物又は法令及び条例に特別の定めのあるものは、この限りでない。 (1) 計画図に表示する壁面後退1号の道路境界又は隣地境界までの水平距離は10メートル以上としなければならない。 (2) 計画図に表示する壁面後退2号の道路境界又は隣地境界までの水平距離は5メートル以上としなければならない。 (3) (1)及び(2)を除く隣地境界までの水平距離は3メートル以上としなければならない。 | 1 建築物等の高さの最高限度は、30メートルとする。 2 前号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入しない。 (2) 棟飾、防火壁の屋上突出部、その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 3 前号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5メートル以下とする。 | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは前面道路の路面中心から2.0メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。 隣地境界に面する垣又は柵の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは隣地の地面から2.0メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。 緩衝緑地帯に面する垣又は柵の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは地面から2.0メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。道路と緩衝緑地帯に面する垣又は柵の構造は、道路に面する垣又は柵の構造とする。 ただし、門柱、門扉又は安全上、保安上やむを得ないものを除く。 | 100分の20 | 1,000平方メートル | |

B地区 | 1,000平方メートル ただし、次に該当する場合はこの限りでない。 (1) 保育所その他これらに類するもの (2) 町長が公益上やむを得ないと認めたもの | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。)の位置については次に掲げるとおりとする。 ただし、安全上、保安上やむを得ない建築物又は法令及び条例に特別の定めのあるものは、この限りでない。 (1) 計画図に表示する壁面後退1号の道路境界又は隣地境界までの水平距離は10メートル以上としなければならない。 (2) 計画図に表示する壁面後退2号の道路境界又は隣地境界までの水平距離は5メートル以上としなければならない。 (3) (1)及び(2)を除く隣地境界までの水平距離は2メートル以上としなければならない。 | 1 建築物等の高さの最高限度は、15メートルとする。 2 前号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入しない。 (2) 棟飾、防火壁の屋上突出部、その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 3 前号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5メートル以下とする。 | ||||||

花見台地区地区整備計画区域 | A地区 | ― | 3,000平方メートル | 道路境界との距離 | 建築物の外壁又はこれに類する柱の面から道路境界線までの距離は、道路境界線から4.0メートル以上としなければならない。(なお、公共桝及び防火水槽用地は当該敷地の一部とみなす。) ただし、延べ面積30平方メートル以内の物置、その他の付属建築物については、この限りでない。 | ― | 道路及び隣地境界線沿いに設置する垣又は柵は、見通しのきく生垣、金網、その他これらに類するものとし、高さは2.0メートル以下、基礎の高さは、敷地から0.6メートル以下とすること。 また、門の高さは2.0メートル以下、基礎の高さは、敷地から0.6メートル以下とし門塀の長さは、出入口の幅に2.0メートルを加えた長さを限度とする。 | ― | ― |

隣地境界線との距離 | 建築物の外壁又はこれに類する柱の面から隣地境界線までの距離は、隣地境界線から2.0メートル以上としなければならない。(なお、公共桝及び防火水槽用地は当該敷地の一部とみなす。) ただし、延べ面積30平方メートル以内の物置、その他の付属建築物については、この限りでない。 | ||||||||

B地区 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎(当該地区内にて事業を営む企業の従業員の用に供する寄宿舎を除く。)又は下宿 3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 4 物品販売業を営む店舗(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のもので、当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する施設を除く。)又は飲食店 5 図書館、博物館その他これらに類するもの 6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 診療所 10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 11 自動車教習所 12 畜舎 13 カラオケボックスその他これらに類するもの 14 公衆浴場 15 展示場 16 遊技場 17 火葬、墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物 18 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第3号に規定する営業を営む施設 19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 20 火薬類取締法第2条に規定する火薬類の貯蔵又は処理に供するもの | 5,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに類する柱の面からの距離については次に掲げるとおりとする。 ただし、延べ面積30平方メートル以内の物置、その他の付属建築物については、この限りでない。 (1) 緩衝緑地帯までの水平距離は2メートル以上としなければならない。 (2) 道路境界までの水平距離は4メートル以上としなければならない。 (3) 隣地境界までの水平距離は2メートル以上としなければならない。 (4) 公共緑地境界までの水平距離は2メートル以上としなければならない。 | 1 建築物等の高さの最高限度は、30メートルとする。 2 前号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入しない。 (2) 棟飾、防火壁の屋上突出部、その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 3 前号(1)、(2)に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針を除く。)の高さは5メートル以下とする。 | |||||