○嵐山町文書管理規程

平成3年3月22日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、嵐山町における文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正確実な処理を図ることを目的とする。

(文書処理の原則)

第2条 文書の処理は、正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つようにしなければならない。

(文書処理の年度)

第3条 文書は、特別な定めがある場合を除き、会計年度により処理する。

(課長の職責)

第4条 課長は、常に所属職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、随時文書の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱者)

第5条 課長は、当該職員の中から文書取扱者を指名し、次に掲げる事務を行わせなければならない。

(1) 文書の収受、発送に協力すること。

(2) 未処理文書の処理を促進すること。

(3) 完結文書の編纂に関すること。

第2章 文書の収受

(文書の収受課)

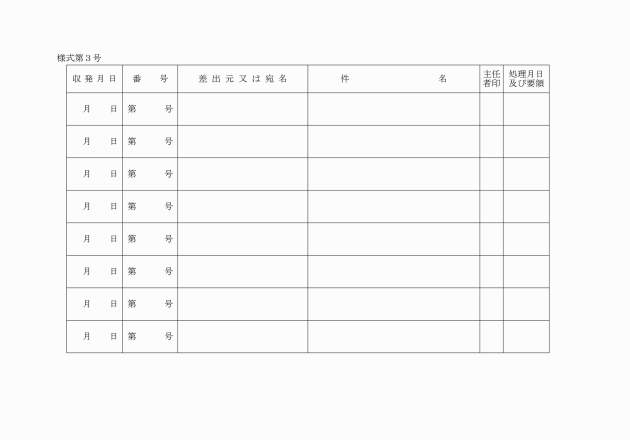

第6条 文書の収受は、他の執行機関を除きすべて総務課において行う。

(総務課における収受及び配布手続)

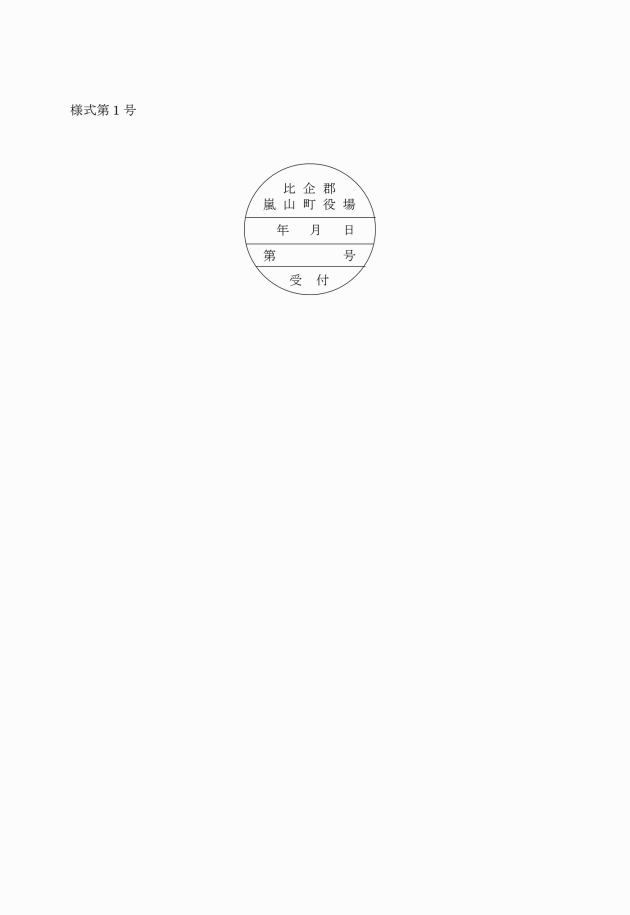

第7条 総務課に到着した文書は、次の各項に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、配布先が明らかでないものを除き開封しないで、主務課へ配布する。

(4) 総務課長は、重要又は特に必要を認めるものについては、主務課長へ送付する前に町長、副町長の閲覧を受けなければならない。

(5) 2以上の課に関連する文書は、関係のもっとも深いと認められる課の課長に送付する。

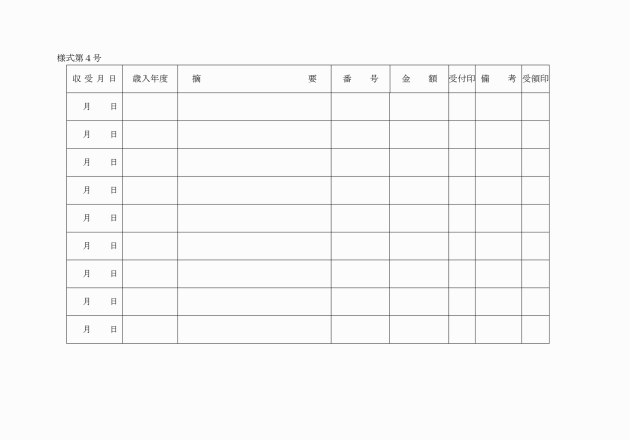

3 金券、現金、有価証券等は、金券収受簿(様式第4号)に所要事項を記入し、主務課長に配布し、受領印を徴する。主務課長は、必要事務の処理後直ちに収入役に配布しなければならない。

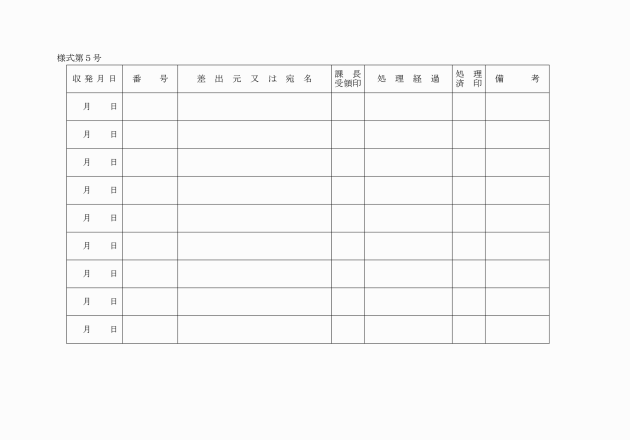

4 一般電報(電報のうち「親展」の表示のある電報以外の電報を言う。)は、開封しその余白に収受年月日を記入し、電報収発簿(様式第5号)に所要事項を記載したのち、これを主務課長へ送付する。

5 親展文書(「親展」、「秘密」等の表示のある書面、図面を言う。以下同じ。)は開封しないでこれに収受年月日(親展電報にあっては時間まで)を記入し、名あて人に送付する。この場合町長、副町長あてのものは、総務課長に送付することができる。

6 小包郵便物は、見易い個所に収受年月日を記入し、主務課長又は名あて人に送付する。

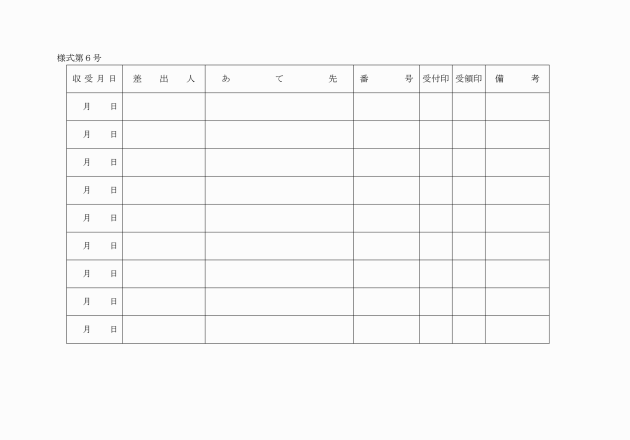

7 書留郵便物は、書留郵便物収受簿(様式第6号)に所要事項を記載したのち、主務課長又は名あて人に送付し、受領印を徴する。

8 不服申立て等で、収受の日時が権利の得喪に関係のあるものは、受付印のわきに収受の時間を明記し、この部分に取扱者が押印し、封筒はこれに添付しておかなければならない。

(持参文書の収受)

第8条 本人又はその代理人が直接主務課に持参した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、前条第2項第2号の規定に準じて処理するものとする。

(文書収受の特例)

第9条 収受した文書のうち、定例的で一時に多数受領する文書及び簡易な文書で主務課長が必要でないと認めたものについては、受付印の押印、番号の記入並びに文書収受発送簿の記載を省略することができる。

2 新聞、雑誌、冊子、その他これに類する印刷物、私信及び案内書、その他これに類する軽易な文書は、受付印の押印、番号の記入並びに文書収受発送簿の記載を省略することができる。

(料金不足文書の収受)

第10条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着した場合において、総務課長が必要と認めたものについては、これを受けとることができる。

第3章 文書の処理

(収受文書の処理)

第11条 主務課長は、総務課から収受した文書(以下「収受文書」という。)の送付を受けたときは、自ら処理する必要があると認める以外は、閲覧後直ちに主務副課長にわたして処理させるものとする。この場合において、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書の処理については、当該事案の決定権者の指示を受けるものとする。

2 主務課長は、2以上の課に関連する文書については、すみやかに関係課長に回覧するか、又はその写を送付しなければならない。

3 送付を受けた収受文書で、その課の事務に属しないものがあるときは、主務課長は文書取扱者をしてすみやかに総務課に返送させなければならない。

(起案の要領)

第12条 起案は、次の各号に掲げる要領によるものとする。

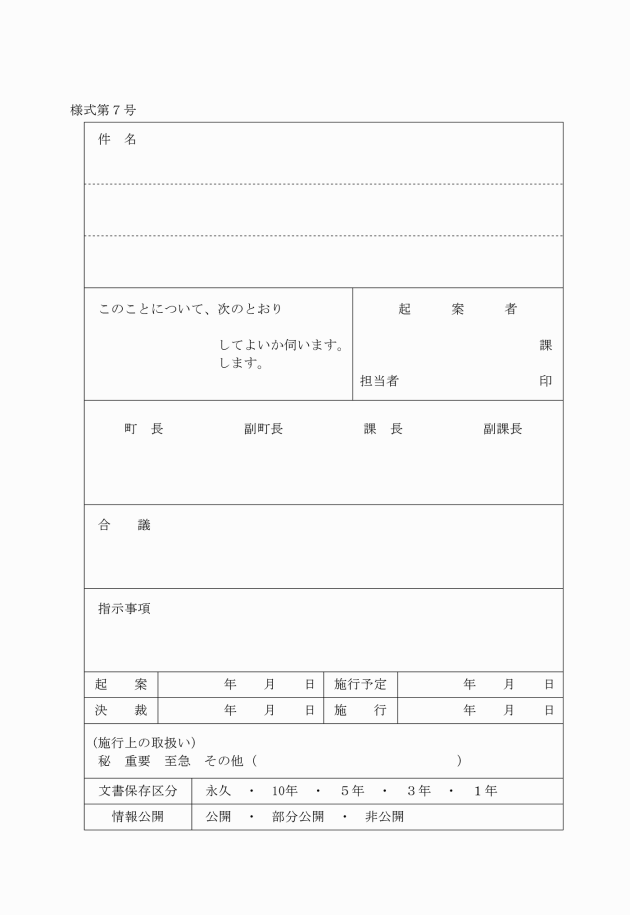

(1) 起案するときは、起案用紙(様式第7号)を用いなければならない。ただし、定例又は軽易な文書にあっては、当該文書の余白に処理の要領等を記入して処理することができる。

(2) 起案は、原則として1事案ごとに作成するものとする。

(3) 文書は、嵐山町公文例規程(平成元年訓令第6号)の定めるところによる。

(4) 金額、その他重要部分の字句を修正加除したときは、訂正印を押すこと。

(5) 起案文書には、関係書類を添付し関係法規その他参考となる事項を附記しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、これらを省略することができる。

(6) 秘密を要する文書又は至急を要する文書は、責任者自ら携帯し上司の決裁を受けること。

(7) 事案の施行期日が予定されているものについては、合議に必要な期間を考慮して起案しなければならない。

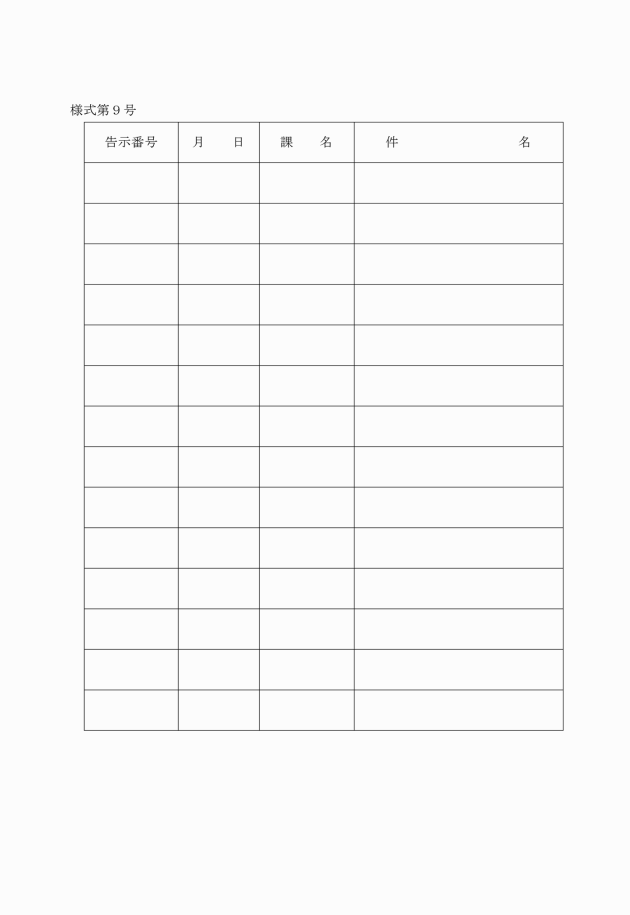

(文書番号)

第13条 起案文書には、次の各号に定めるところにより文書番号を附する。

(1) 回答、報告、指令等収受文書に基づいて作成する起案文書の文書番号は、当該収受文書に附してある文書番号を用い、その表示の形式は「嵐収第○○号」とする。

(2) 照会、通知等収受文書に基づかず当該機関の発議により作成する起案文書の文書番号は、文書収受発送簿に必要事項を朱書し、当該欄の番号を用い、その表示の形式は「嵐発第○○号」とする。

(3) 起案文書で機密扱いを要する文書の文書番号には、「秘」の字を冠するものとする。

2 前項の番号は、種別ごとに暦年により起こし一環番号とする。

(起案文書の回議)

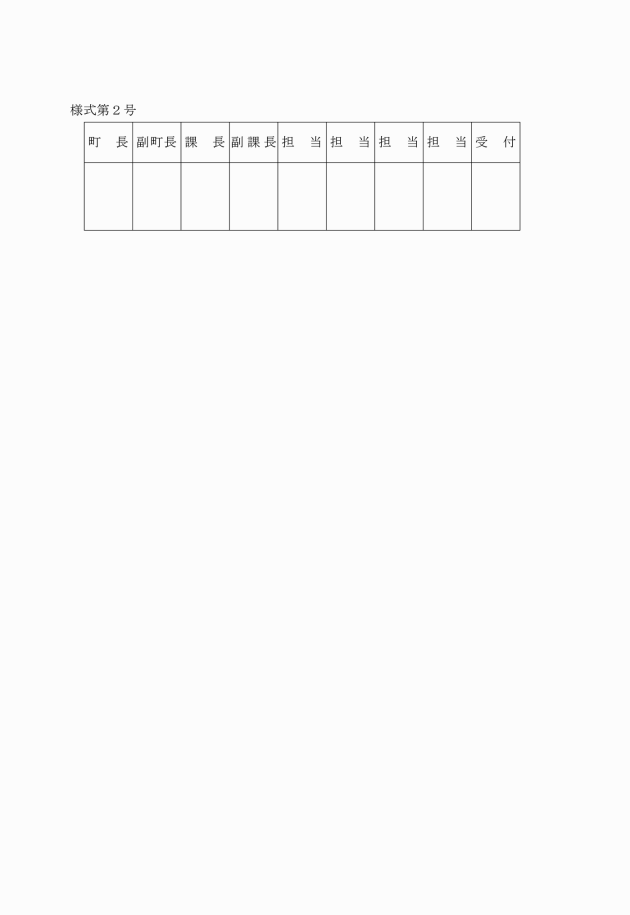

第15条 起案文書は、副課長、課長、副町長、町長の順に回議しなければならない。

2 回議欄は所定の決裁区分に従い、専決の場合は専決者の上部に「専決」と記入するものとする。

(合議)

第16条 起案文書の内容について、他の課に協議を必要とする場合は、当該課の長に合議しなければならない。

(決裁年月日)

第17条 起案者は、起案文書について決裁がなされたときは、直ちに起案用紙所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。

(決裁文書の浄写、校合)

第18条 決裁文書でその内容が送達を要するものは、主務課において浄写、校合するものとする。

(公印の押印)

第19条 発送(使送含む。)する文書(電報及び小包郵便物を除く。)は、所定の個所に公印を押し、重要なものについては割印をして文書収受発送簿に所要事項を記載したのち発送しなければならない。ただし、通知、照会等に係る文書でその内容が軽易なものについては、公印及び割印の押印を省略することができる。

(文書の発送)

第20条 文書の発送は、総務課において行う。ただし、総務課において発送すべき文書で緊急その他やむを得ない理由により総務課へ回付することができないものの発送及び電報の発信については、主務課において行うことができる。

2 町内への文書の発送は、毎週平日の火曜日、木曜日の2回とする。町外への発送の文書は、平日において全日とする。受付終了時刻は発送該当日の正午とする。ただし、急を要するとき、又は大量に文書を発送するときは、その都度発送するものとする。

3 郵送は、料金後納郵便扱いにより発送する。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は官製はがきを使用することができる。

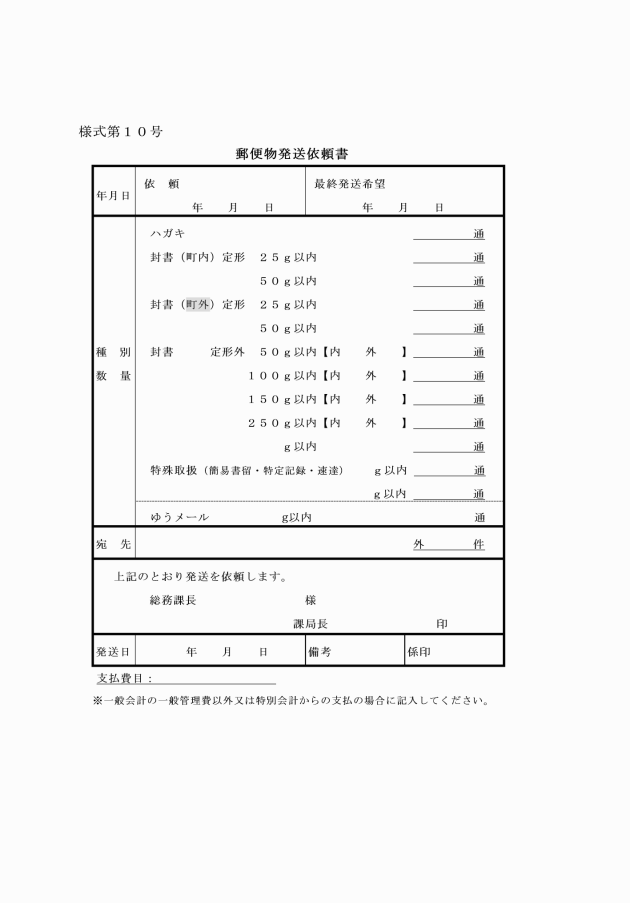

4 文書取扱者は、料金後納郵便扱いにより文書を発送依頼しようとするときは、主務課において、あて先を明記し、封筒に入れるなど所定の処理をして、郵便物発送依頼書(様式第10号)とともに総務課に送付しなければならない。この場合において、書留、速達、親展、その他特殊な取扱によるものは、その旨を明示しておくものとする。

5 使送その他郵送以外の方法による文書の発送は、原則として主務課において処理するものとする。

第4章 文書の整理及び保存

(完結文書の編纂及び保存)

第21条 決裁文書で所定の手続きを終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別に定める規準に従って編纂し、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 30年保存の必要があるもの

(2) 第2種 10年保存の必要があるもの

(3) 第3種 5年保存の必要があるもの

(4) 第4種 3年保存の必要があるもの

(5) 第5種 年内廃棄及び回覧後廃棄のもの

3 第1種の文書において特に重要な文書は保存期間を延長することができるものとする。延長を要する重要な文書については、総務課長が主務課長と協議の上、保存年限を検討するものとする。

4 町の重要事項に関わり、将来にわたって町の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となるもののうち、次に掲げる文書は永年保存とする。

(1) 本町の制度、計画、事業などの成り立ちや変遷が記録された文書

(2) 本町行政の過去の貴重な例証が記録された文書

(3) 本町の歴史や特性に係る情報が記録された文書

(保存期間の計算)

第22条 文書の保存年限の起算日は、完結の日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理する文書の保存年限の起算日は完結する日の属する年の翌年の1月1日とする。

(保存種別の記号)

第23条 完結文書には、保存種別印を押印する。

2 前項の規定による保存種別の押印は、文書取扱者が主務課長に諮って定める。

(完結文書の整理手続)

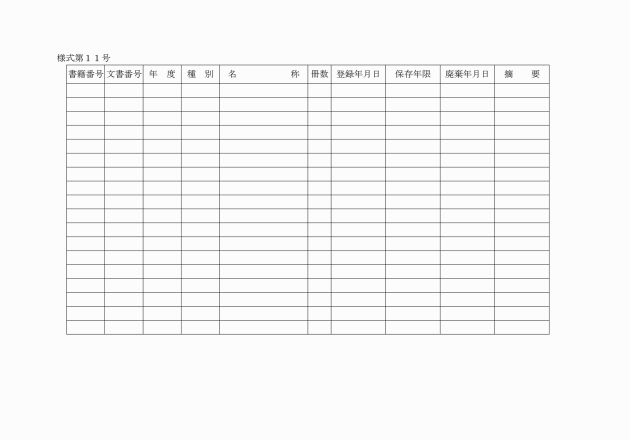

第24条 完結文書で編纂を終えた文書は、主務課において会計年度ごとに保存文書台帳(様式第11号)に登載し保存するものとする。ただし、暦年ごとに整理し保存することが適当なものについては、この限りでない。

2 主務課において保存する完結文書のうち、事務執行上主務課で保存することが適当でないと思われる特に重要な文書については、総務課において整理し保存するものとする。

(完結文書の管理)

第25条 主務課長は、前条により整理手続きの終えた文書を倉庫に納めて保存しなければならない。

2 前項により保存した文書は、毎年1回以上整理手入れを行い、虫害等の予防に努めなければならない。

(倉庫の管理)

第26条 倉庫は総務課長が管理し、火災及び盗難の予防に留意し、又保存文書の管理上必要と認めるときは、主務課長に対し必要な処置を行うよう指導しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第27条 保存期間の満了した文書は、保存文書台帳に廃棄年月日を記載し、廃棄するものとする。

2 廃棄文書で機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは、その部分を消し、又は切断し、若しくは焼却する等適宜の処置を講じなければならない。

3 保存中の文書であっても、法令の改廃その他の理由により保存の必要がないと認められるものは、第1項の規定により廃棄することができる。

第5章 雑則

(文書発表の禁止)

第28条 文書は、上司の許可なくして、みだりにこれを他人に示し謄写し又は貸与してはならない。

(文書の持ち出しの禁止)

第29条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ上司の許可を得たときは、この限りでない。

(委任)

第30条 この訓令に定めるもののほか文書に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成3年4月1日より施行する。

附則(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

附則(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

附則(平成24年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第304号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年訓令第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表

1 第1種(30年保存)に属するものは、おおむね次のとおりとする。

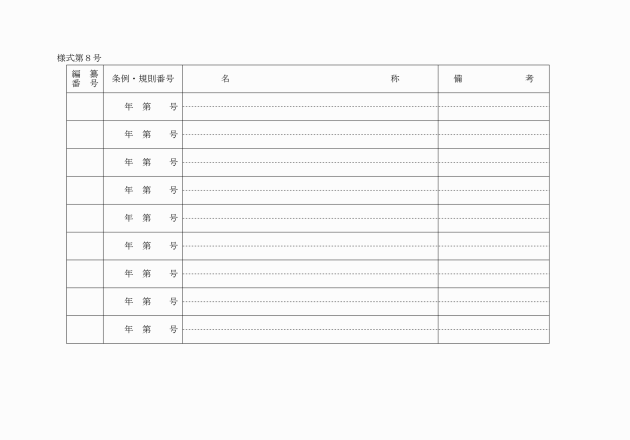

(1) 条例、規則、その他例規に関するもの

(2) 町議会の議決報告書及び会議録謄本に関するもの

(3) 上級官庁の指令及び通達等で将来の参考となる重要なもの

(4) 職員の身分、進退、賞罰等人事に関する重要なもの

(5) 退職金、恩給、遺族扶助料に関するもの

(6) 町の沿革及び町史の資料となる重要なもの

(7) 訴訟、訴願、和解及び審査請求に関するもの

(8) 予算書及び決算書

(9) 事業計画及びその実施に関する重要なもの

(10) 町有財産の取得、管理及び処分に関するもの

(11) 公の施設の設置、管理及び廃止に関するもの

(12) 補助金、町債の借入れ及び償還等に関する重要なもの

(13) 許可、認可又は契約に関する重要なもの

(14) 町の廃置分合、境界変更、町字名改称及び区域変更に関するもの

(15) 工事に関する特に重要なもの

(16) 原簿及び台帳等で重要なもの

(17) 調査、統計、報告及び証明等で特に必要なもの

(18) 事務引継ぎに関するもの

(19) 町債に関する書類

(20) 前各号のほか30年保存の必要があるもの

2 第2種(10年保存)に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関するもので30年保存の必要のないもの

(2) 職員の身分、進退、賞罰等人事に関するもので30年保存の必要のないもの

(3) 調査、統計、報告及び証明等で30年保存の必要のないもの

(4) 工事又は物品等に関するもの

(5) 備品の出納、保管に関するもの

(6) 陳情、請願等に関するもの

(7) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(8) 補助金、証拠書類及び借入金に関するもので30年保存の必要のないもの

(9) 各種原簿、台帳等で30年保存の必要のないもの

(10) 前各号のほか10年間保存の必要があるもの

3 第3種(5年保存)に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 工事又は物品に関するもので重要でないもの

(2) 予算、決算及び出納に関するもの

(3) 照会、回答その他往復文書で重要なもの

(4) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(5) 町税等各種公課に関するもの

(6) 願、届書、通知書等で5年保存を必要とするもの

(7) 官報、県報

(8) 訓、一般通達、達、指令

(9) 上級官公庁から指定されたもの

(10) 前各号のほか5年間保存の必要があるもの

4 第4種(3年保存)に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 一時の処理に属する往復文書、報告書等に関するもの

(2) 前号のほか第1種から第3種に属さないもの

5 第5種(年内廃棄及び回覧後廃棄)に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 1年以上保存を必要としないもの

(2) 閲覧後直ちに廃棄して差し支えのないもの