○嵐山町奨学資金貸付基金条例施行規則

昭和48年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町奨学資金貸付基金条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

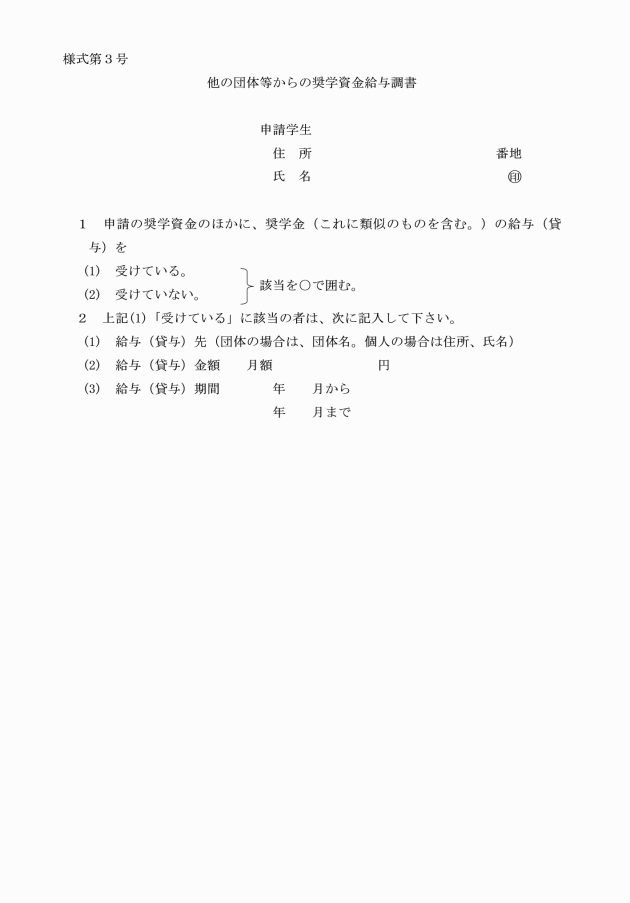

第2条 条例第5条によって、奨学資金の貸与を希望する者は、親権者及び連帯保証人1人を定め、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

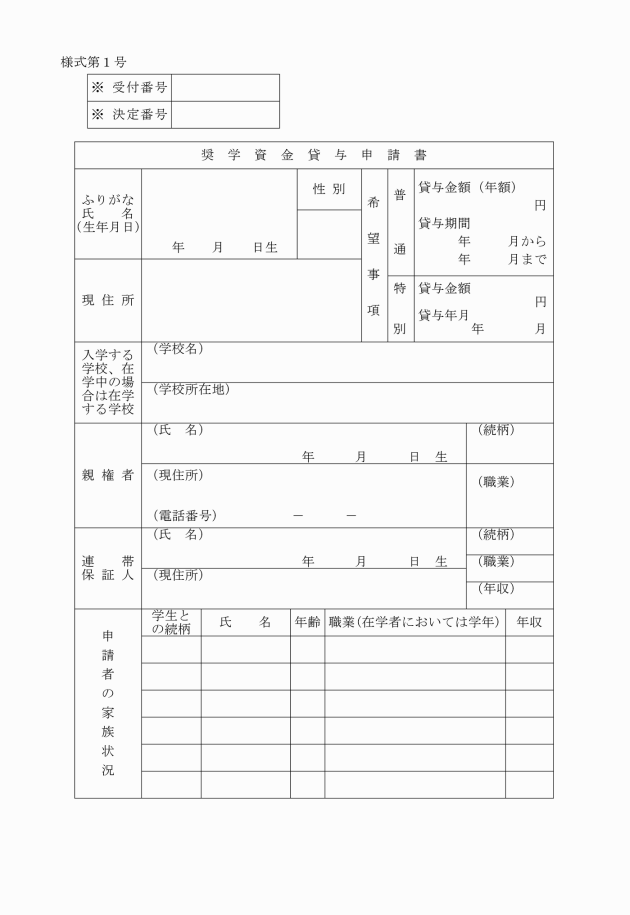

(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)

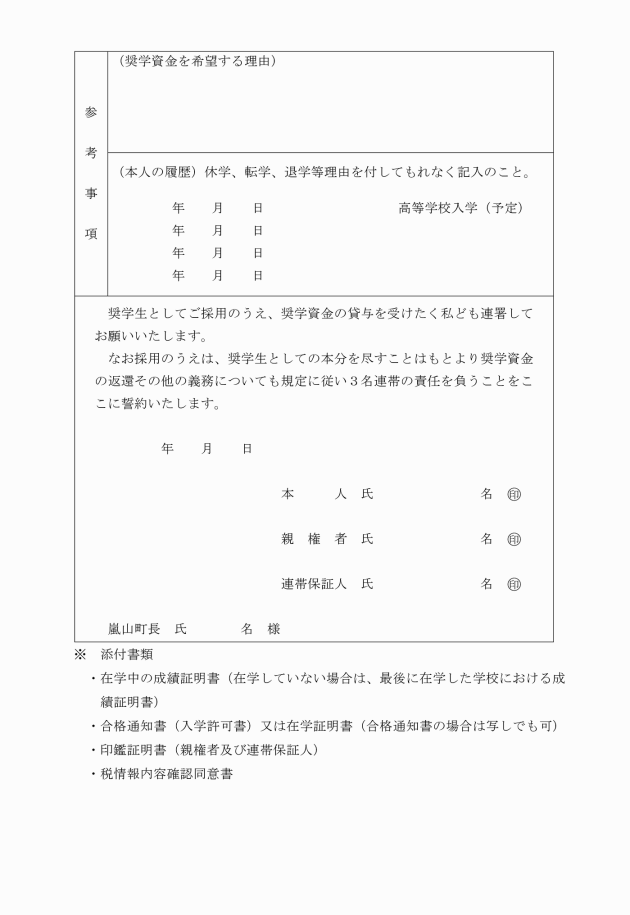

(2) 奨学生推せん書(様式第2号)

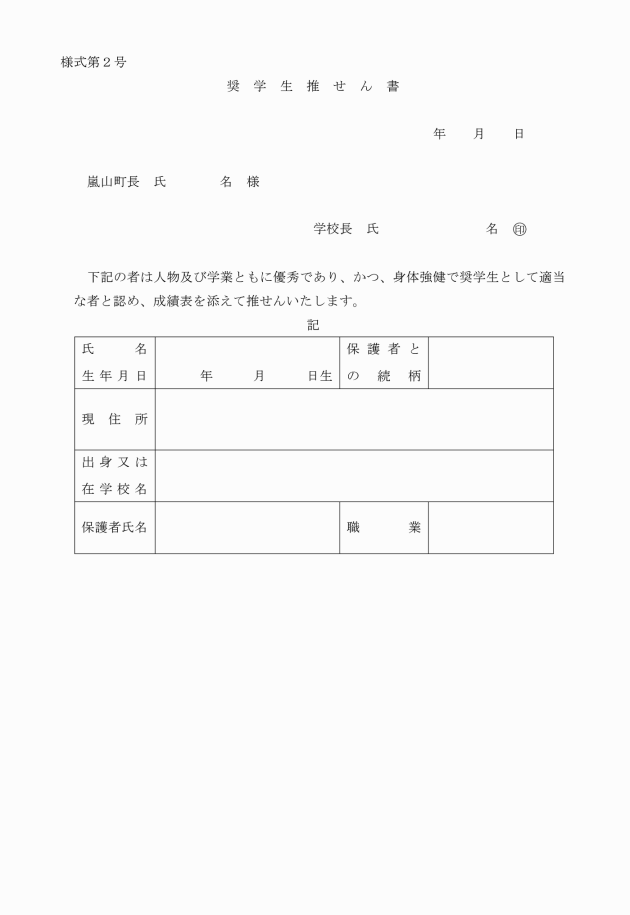

(3) 他の団体等からの奨学資金給与調書(様式第3号)

(奨学資金の貸付)

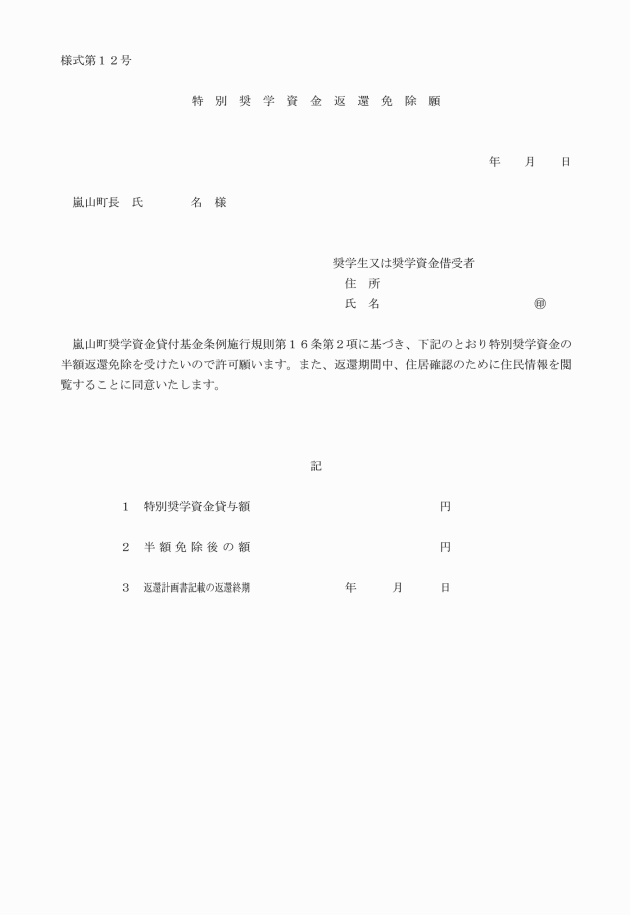

第3条 条例第8条第2号に定める特別奨学資金の貸付時期に係る入学初年度には、合格通知のあった年度を含むものとする。

(1) 埼玉県に居住していること。

(2) 成年者で一定の職業を有し、弁済の資力を有していること。

(3) 課税されている税の未納がないこと。

(奨学生の決定)

第5条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、奨学生とするかどうかを決定し、その旨を申請人に通知しなければならない。

(在学証明書の提出)

第7条 奨学生は、毎学年4月に在学証明書を町長に提出しなければならない。

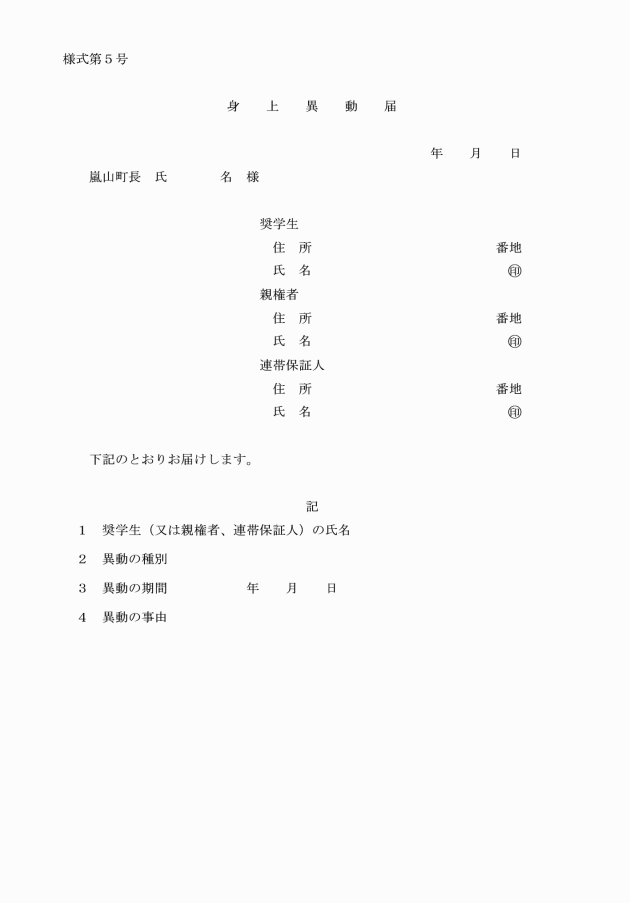

(1) 休学、復学又は転学したとき。

(2) 条例第10条の各号のいずれかに該当するとき。

(3) 本人、親権者又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

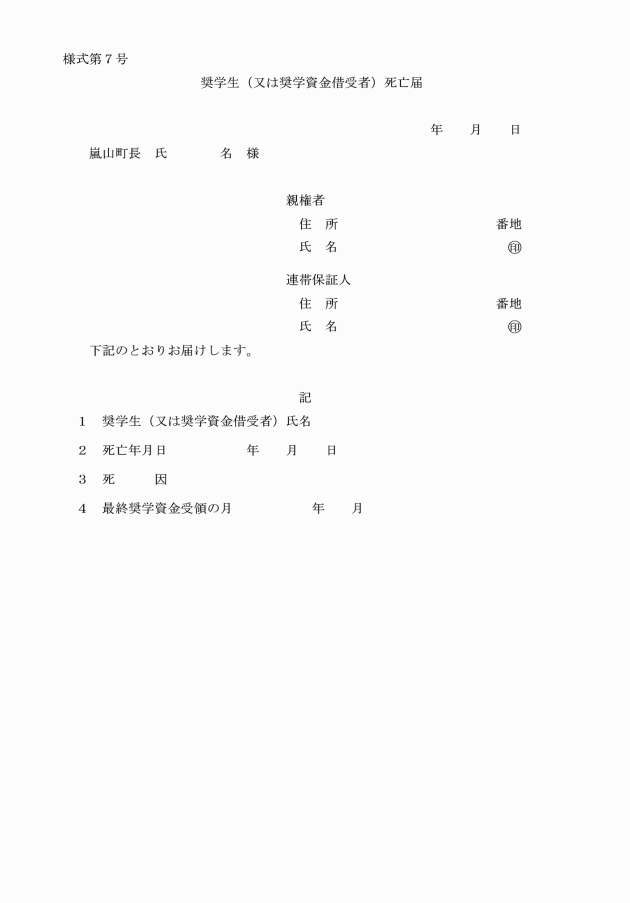

(死亡の届出)

第10条 親権者及び連帯保証人は、奨学生又は奨学資金借受者が死亡したときは連署の上、直ちに、様式第7号による死亡届を町長に提出しなければならない。

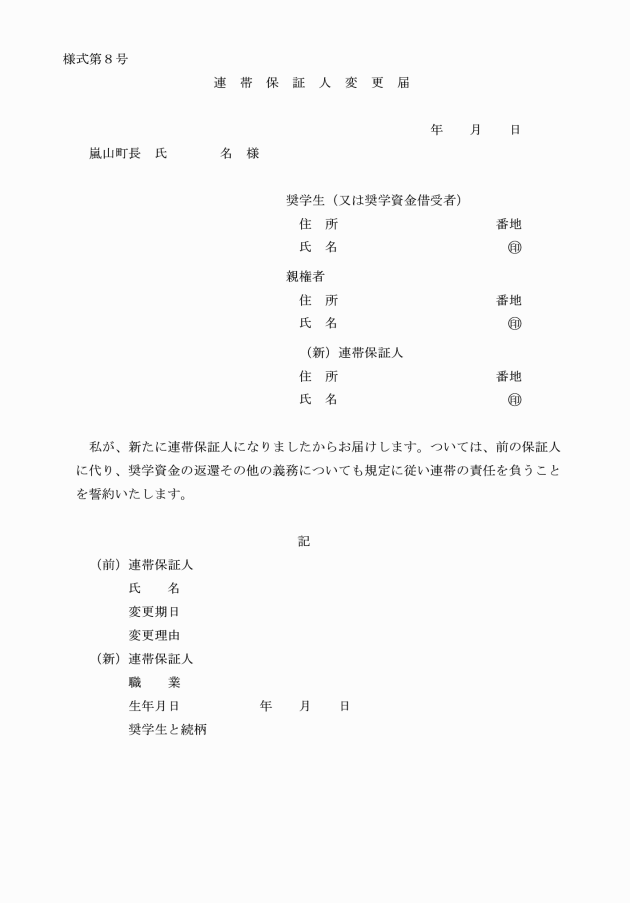

(連帯保証人の変更)

第11条 奨学生又は奨学資金借受者は、連帯保証人が死亡した場合又は県内に居住しなくなった場合等には、直ちに、連帯保証人を立て、親権者及び当該保証人と連署して、様式第8号による連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。

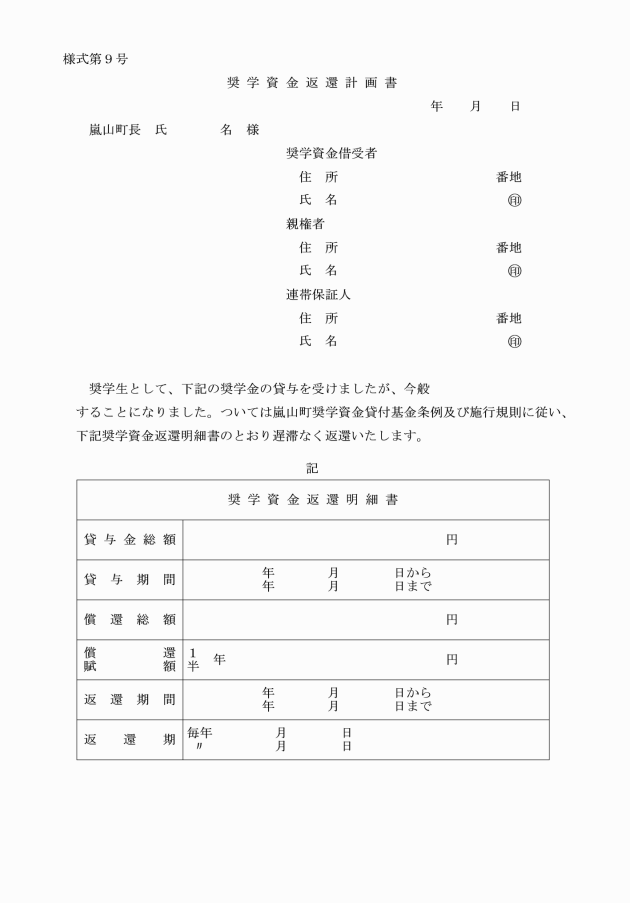

(返還計画書の提出)

第12条 奨学生は、奨学資金の貸与の事実がやんだときは、直ちに、連帯保証人と連署して様式第9号の奨学資金返還計画書を町長に提出しなければならない。

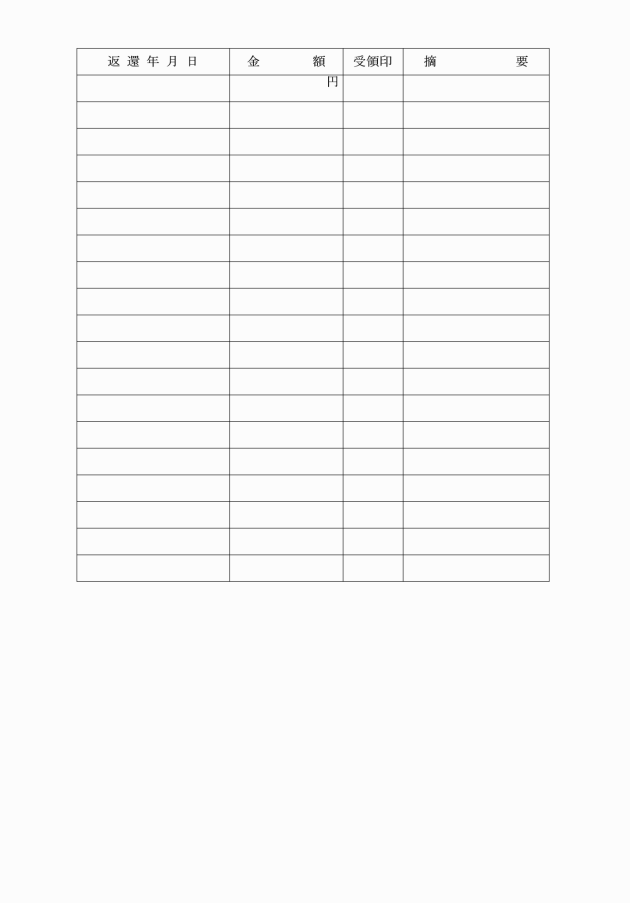

(奨学金の返還)

第13条 奨学資金は、その貸与の事実がやんだ月の半年後から当該学校の修学年数に3年を加えた年数以内の期間において、月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法で均等(返還総額を返還年数で除して100円未満の端数がでたときは、その端数は第1回の返還額に加算して返還するものとする。)に返還しなければならない。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 進学、疾病その他特別の事情があるときは、前2項の返還期間と異なる期間を定めることができる。

(延滞利息)

第14条 条例第12条に定める延滞利息は、年7.3パーセントとする。

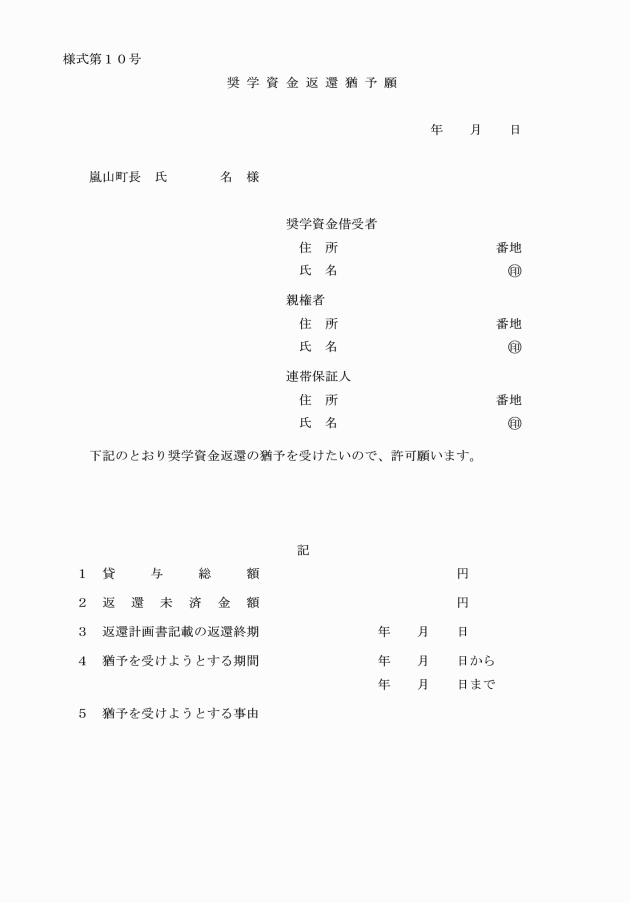

(返還の猶予)

第15条 奨学資金借受者が、進学、疾病その他特別の事由のため奨学資金の返還が困難となったときは、親権者及び連帯保証人と連署の上、様式第10号による猶予願を提出して、一定期間その返還の猶予を受けることができる。

3 第1項の申請書には、親権者及び連帯保証人が連署しなければならない。

4 奨学生及び奨学資金借受者が死亡したときは、親権者及び連帯保証人が、第1項の申請をすることができる。

(奨学資金貸付委員会の委員長及び副委員長)

第17条 奨学資金貸付委員会の委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第18条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議の定足数は委員の過半数とし、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

附則(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。