○嵐山町環境保全条例施行規則

平成7年3月17日

規則第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2章 自然環境の保全

第1節 土地の採掘及び切土等の規制(第3条―第20条)

第2節 野生動植物の保護(第21条―第31条)

第3節 水環境の保全(第32条―第37条)

第3章 生活環境の保全

第1節 特別事業所の環境保全計画(第38条・第39条)

第2節 空き地の適正な管理(第40条―第42条)

第3節 放置車両の措置(第43条―第50条)

第4節 自動車たい積保管の規制(第51条―第55条)

第5節 農薬安全使用に関する規制(第56条―第60条)

第6節 不法投棄の規制(第61条)

第7節 飼犬のふん害等の防止(第62条)

第4章 雑則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 自然環境の保全

第1節 土地の採掘及び切土等の規制

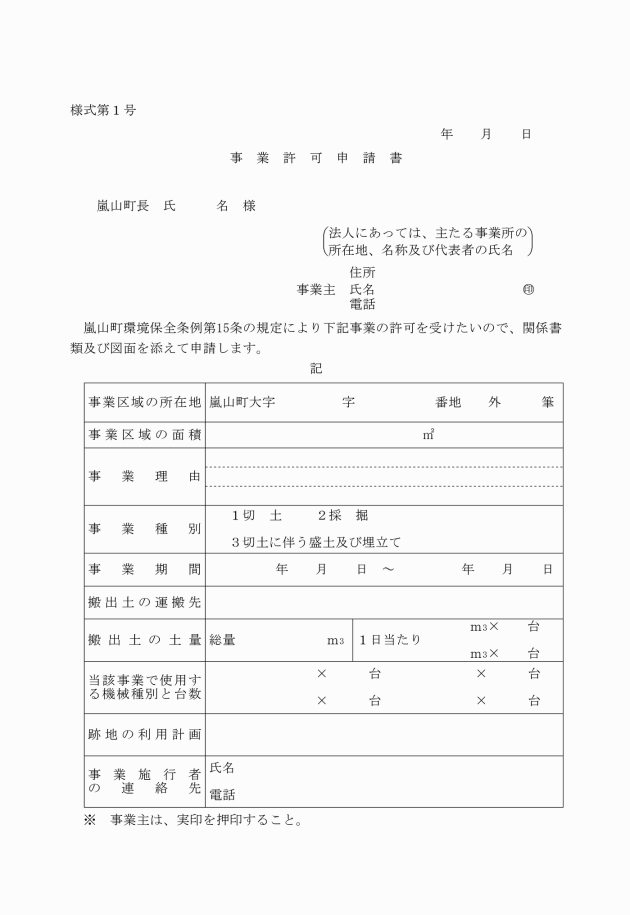

(事業の許可)

第3条 条例第14条第2項第1号の規定による、他の法令の規定に基づく許可又は認可は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けた事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条又は第95条の認可を受けた事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条、第14条又は第71条の2の認可を受けた事業

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の許可を受けた事業

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号、第2号に規定する建築物の建築の用に供するために行う事業で、当該事業完了後2年以内に建築物を建築する具体的な計画がある事業

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5号の許可(届出受理を含む。)

(7) 埼玉県土砂採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可を受けた事業

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた事業

(事前説明)

第4条 事業区域の面積が300平方メートル以上の事業を行おうとする事業主は、条例第15条の規定による許可申請前に、隣地地権者及び周辺住民並びに下流域に存在する土地改良区等の水利権者に当該事業の説明を行い、出された意見に対しては、誠意をもって対応しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 公図の写し(土地権利者、地目及び地積を記入。隣接地も同様)

(3) 事業主との事業に関する契約書の写し(事業主と事業施行者が同一の場合は不要)

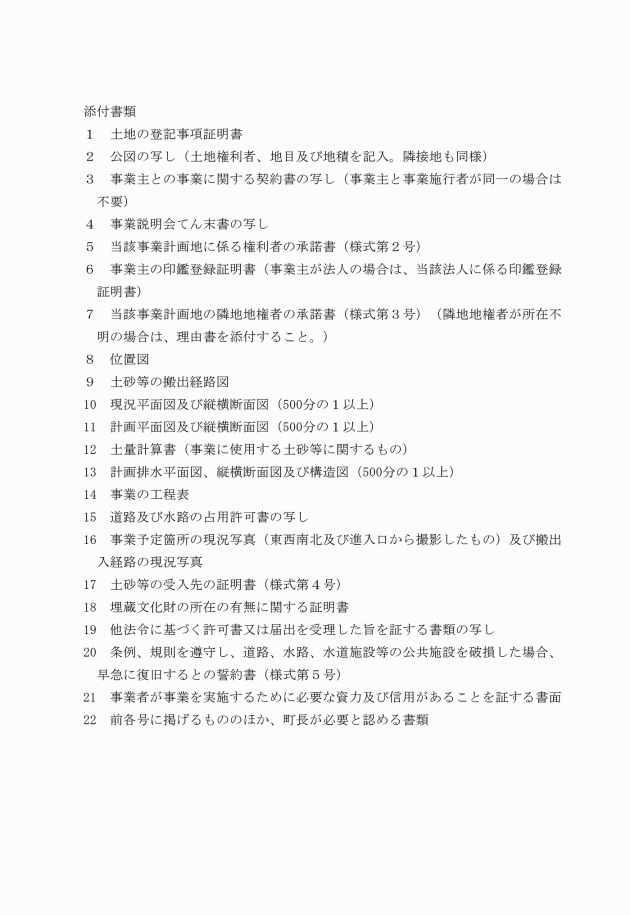

(4) 事前説明会てん末書の写し

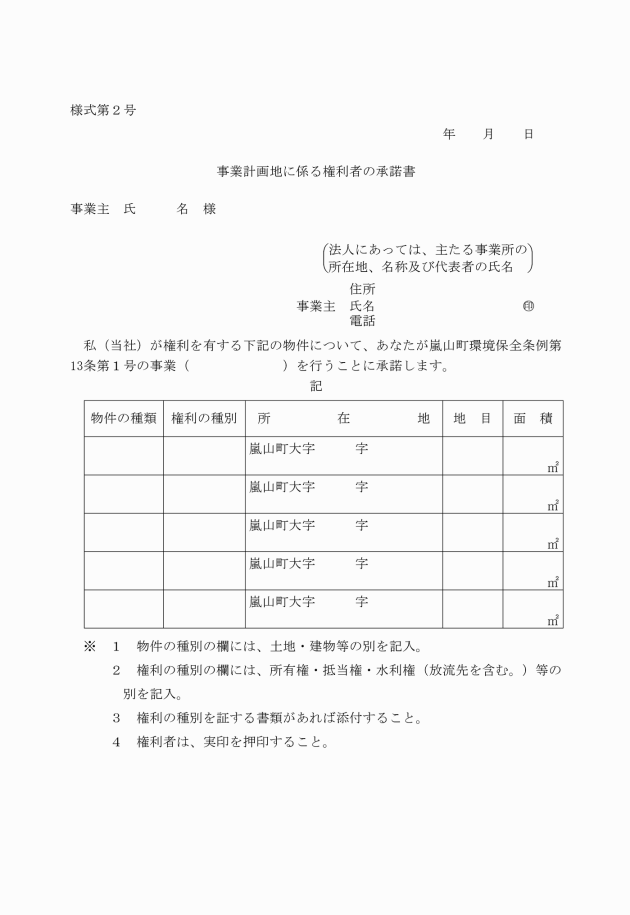

(5) 当該事業計画地に係る権利者の承諾書(様式第2号)

(6) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)

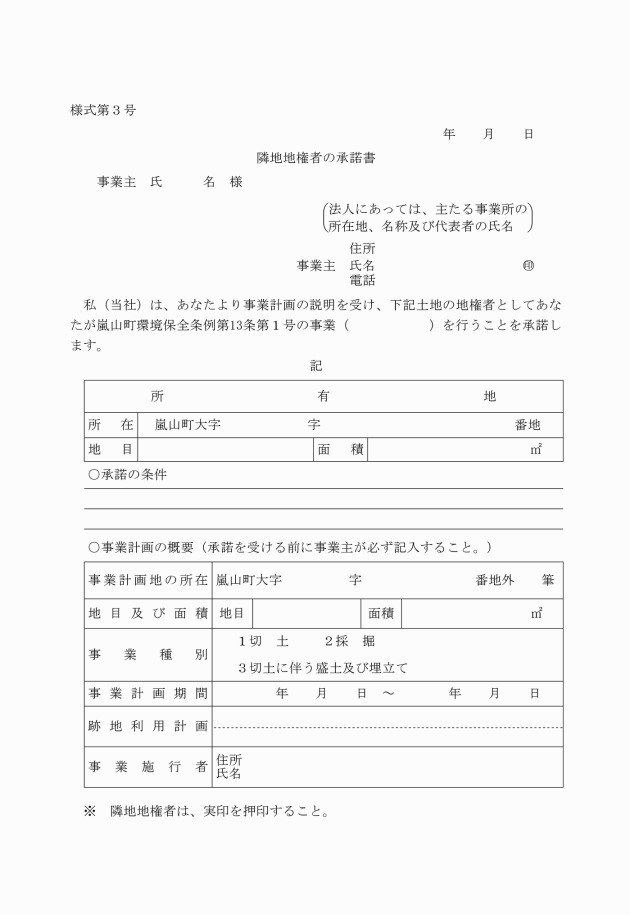

(7) 当該事業計画地の隣地地権者の承諾書(様式第3号)(隣地地権者が所在不明の場合には、理由書を添付すること。)

(8) 位置図

(9) 土砂等の搬出経路図

(10) 現況平面図及び縦横断面図(500分の1以上)

(11) 計画平面図及び縦横断面図(500分の1以上)

(12) 土量計算書(事業に使用する土砂等に関するもの)

(13) 計画排水平面図、縦横断面図及び構造図(500分の1以上)

(14) 事業の工程表

(15) 道路及び水路の占用許可書の写し

(16) 事業予定場所の現況写真(東西南北及び進入口から撮影したもの)及び搬出入経路の現況写真

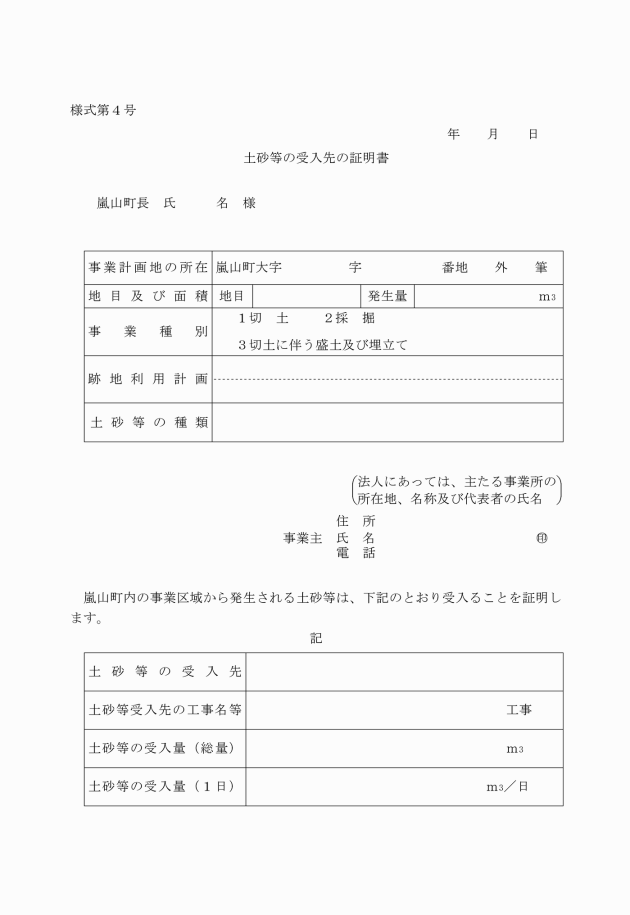

(17) 土砂等の受入先の証明書(様式第4号)

(18) 埋蔵文化財の所在の有無に関する証明書

(19) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(21) 事業者が事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

(22) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

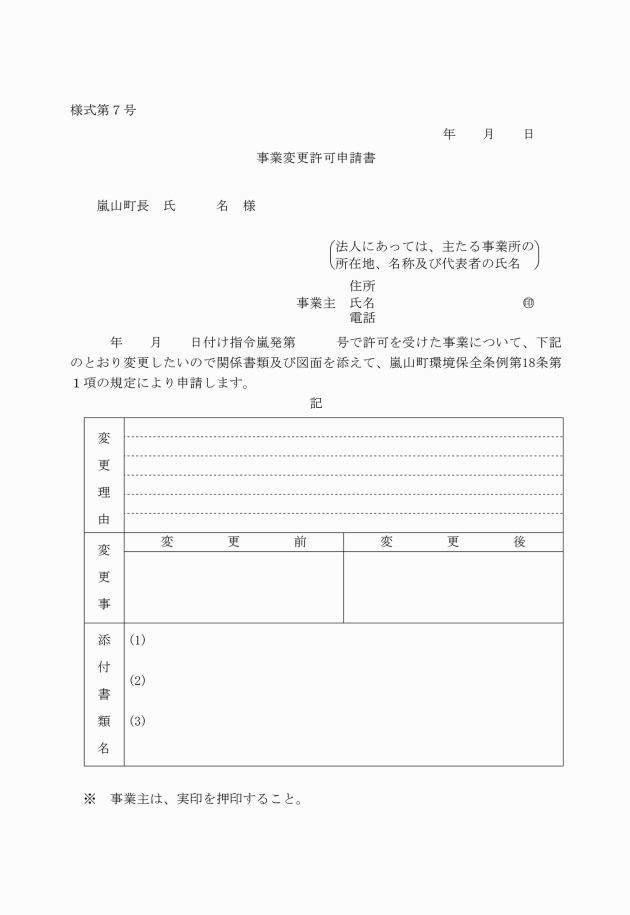

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

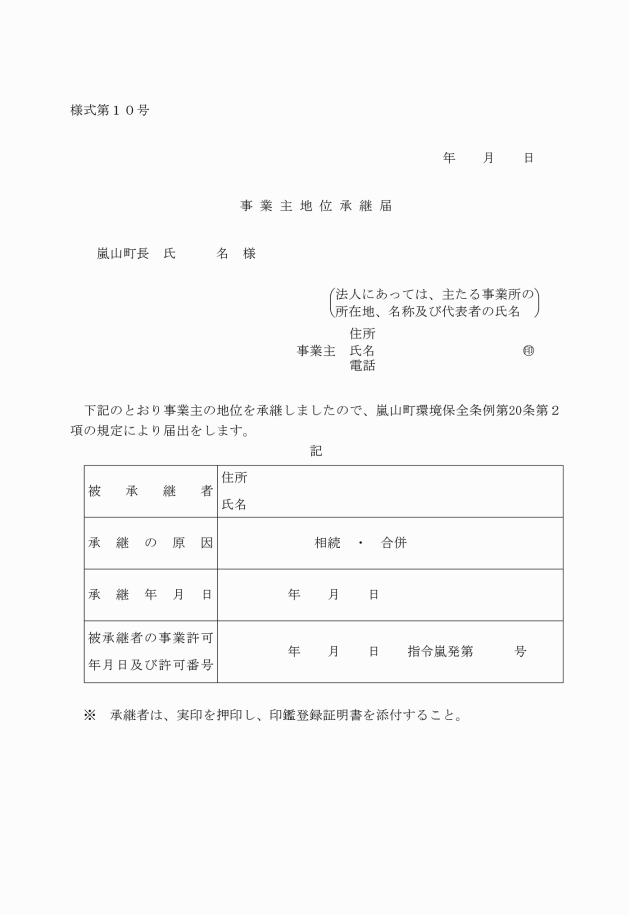

2 前項に規定する届出書には、承継者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

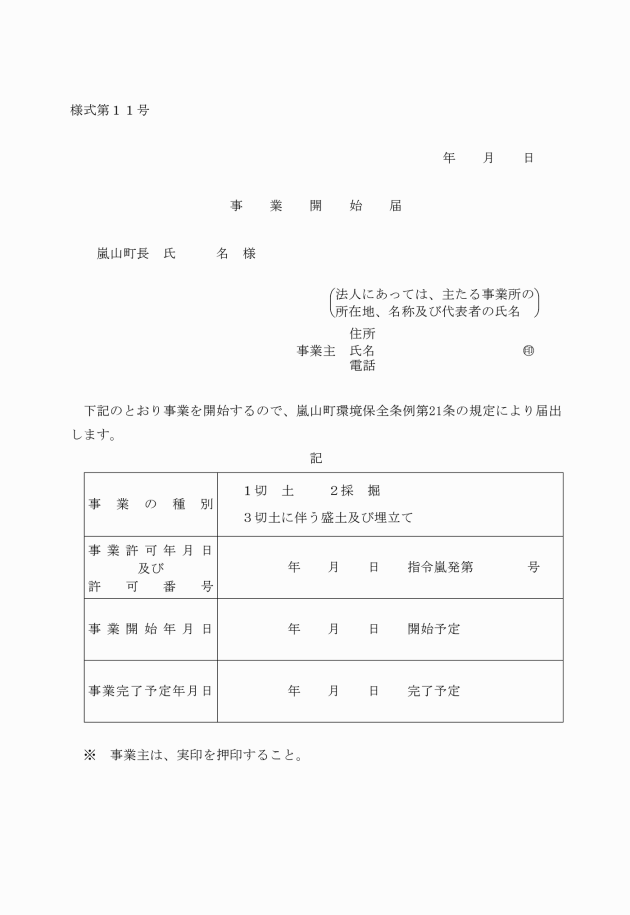

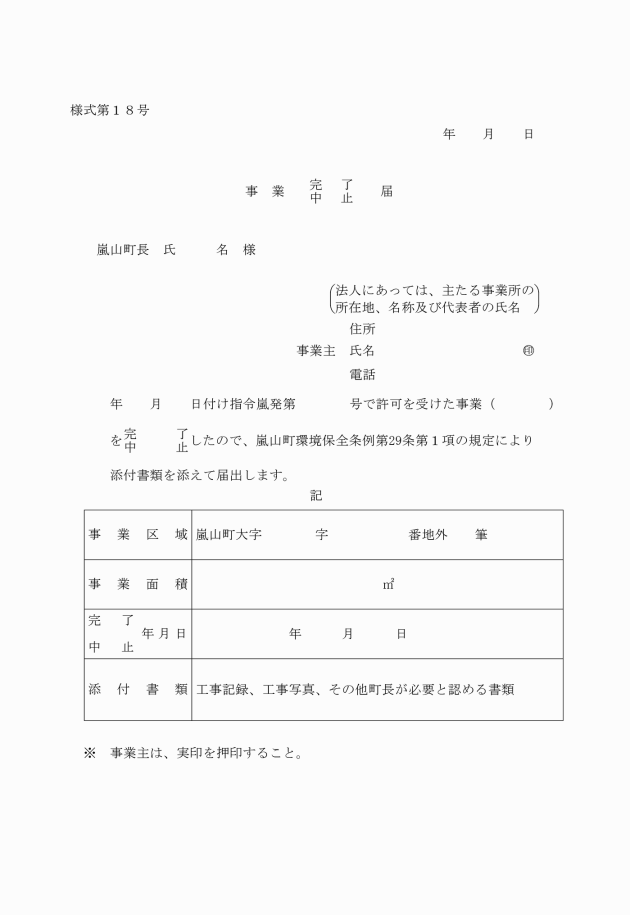

2 前項の届出書には、事業の工事記録、完成状況等の写真その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

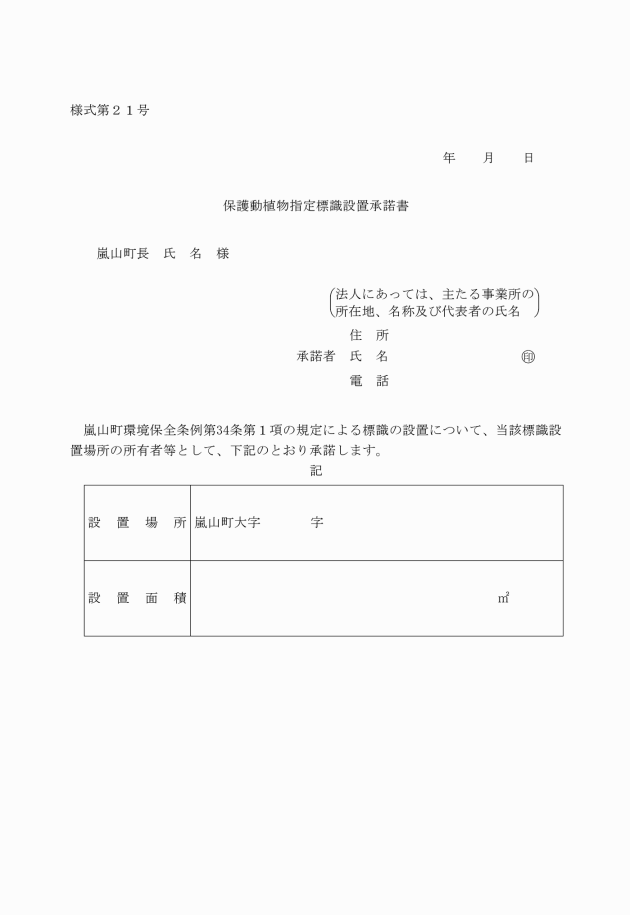

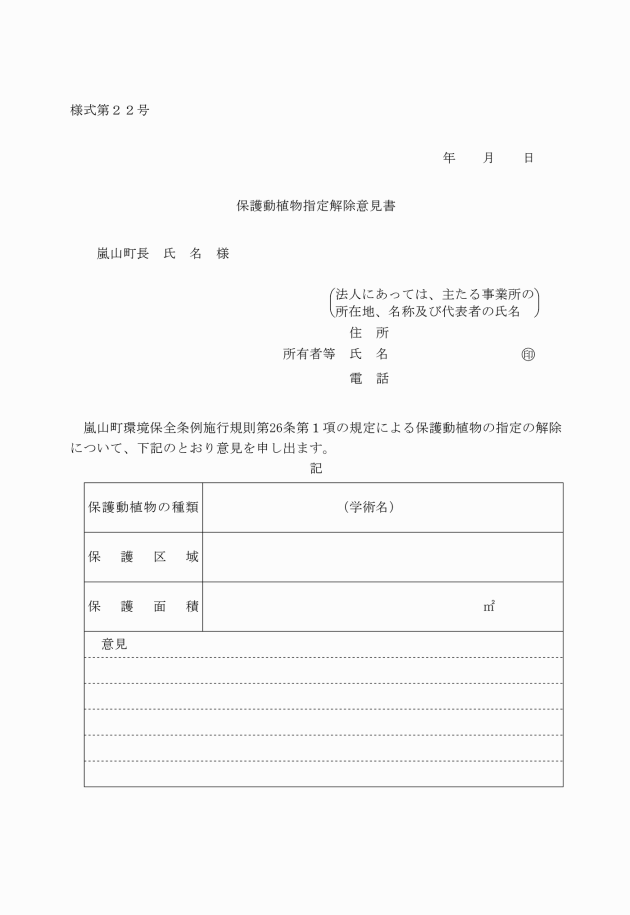

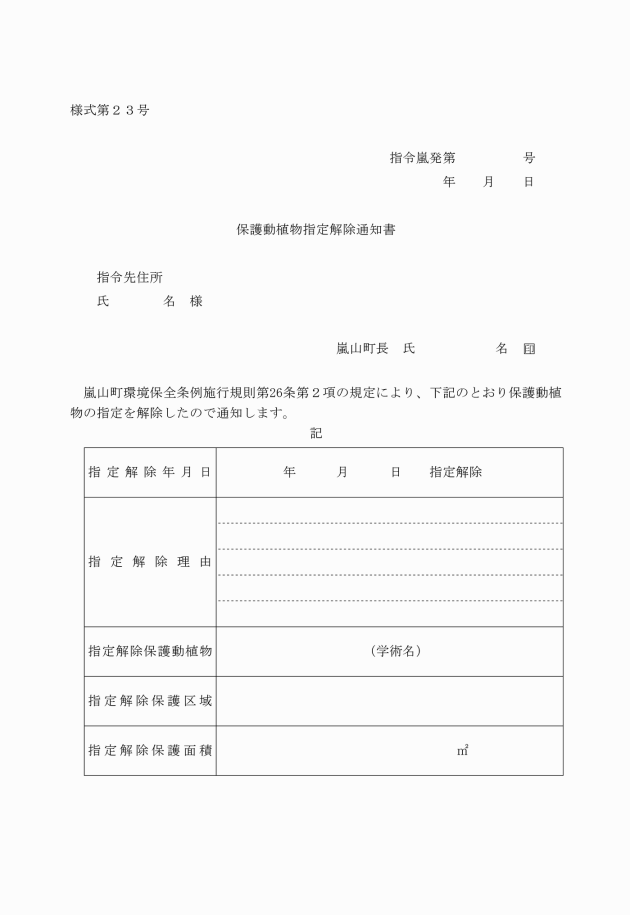

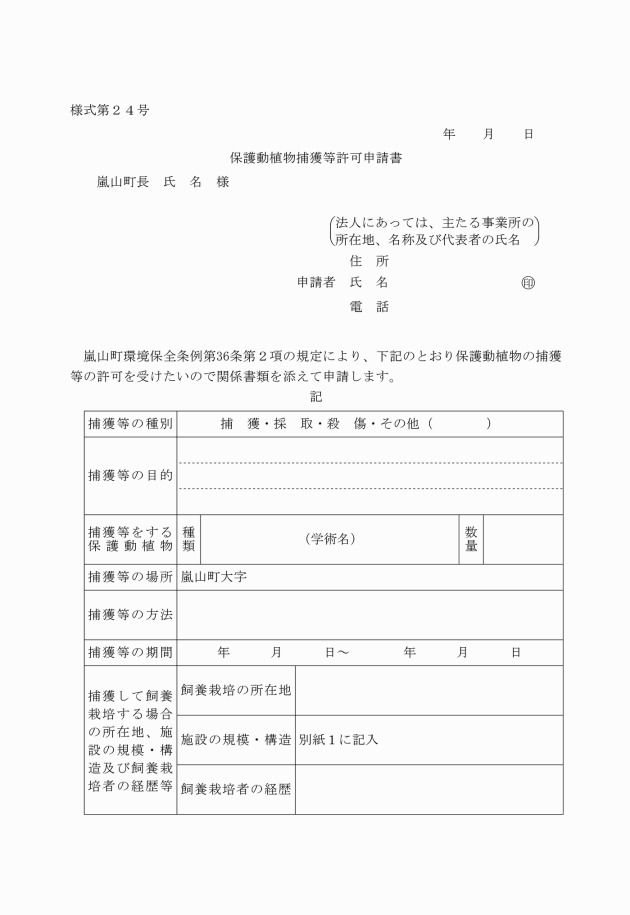

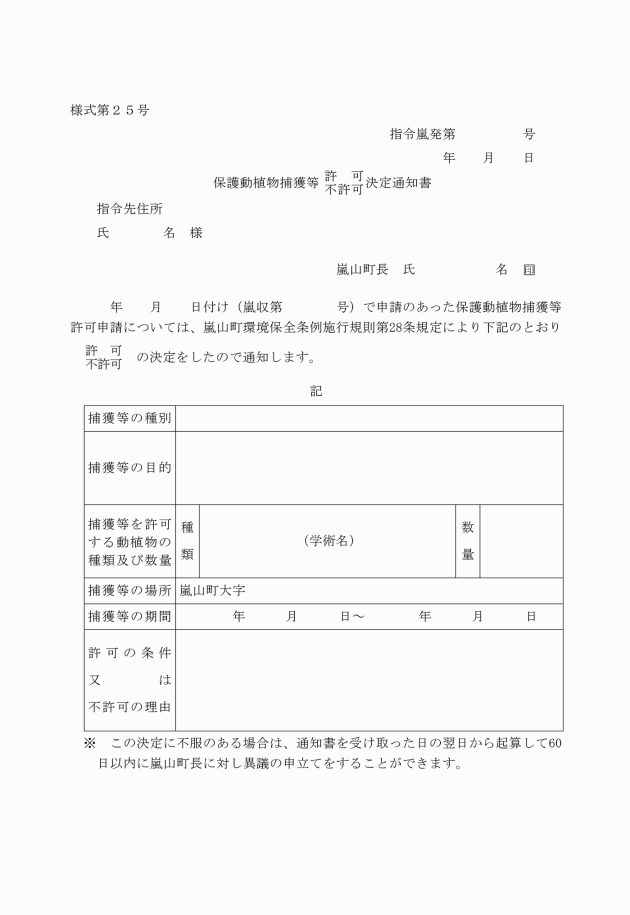

第2節 野生動植物の保護

(保護動植物の調査)

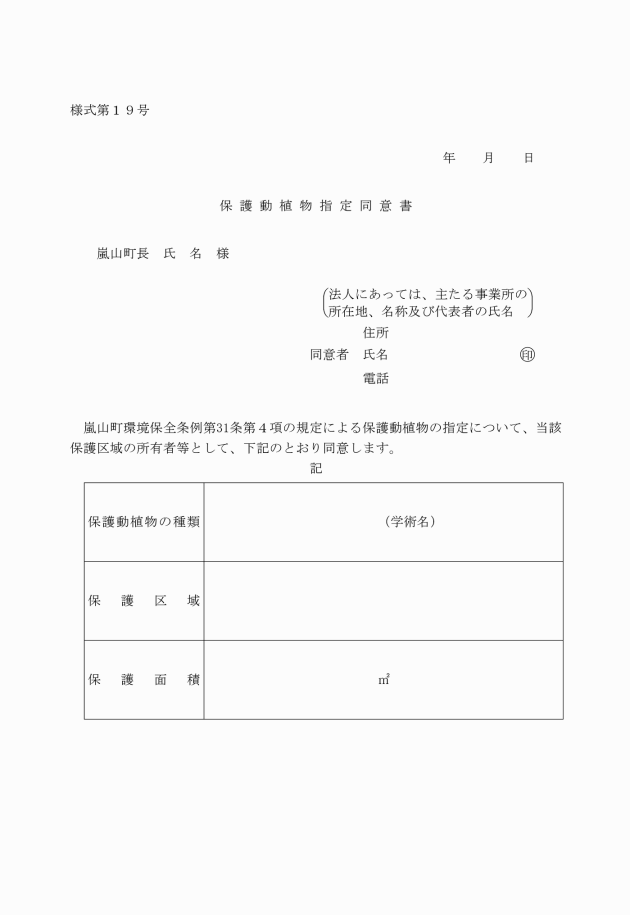

第21条 町長は、条例第31条第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、保護動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。

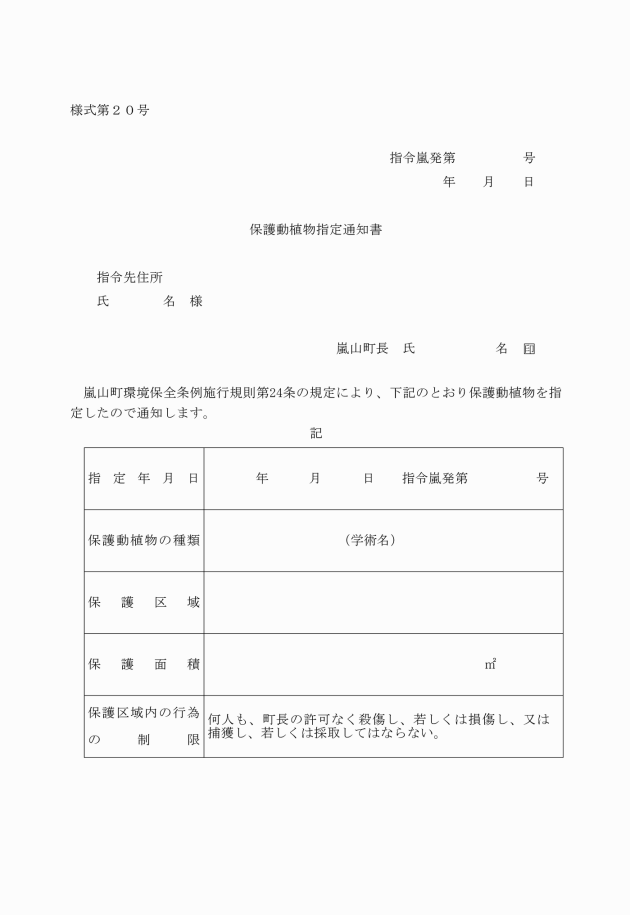

(指定の告示)

第23条 条例第33条に規定する規則で定める告示は、指定する保護動植物の種類及び区域並びに保護区域内における行為の制限その他必要な事項とする。

(1) 指定年月日

(2) 保護動植物の種類

(3) 保護区域

(4) 保護区域内における行為の制限

(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

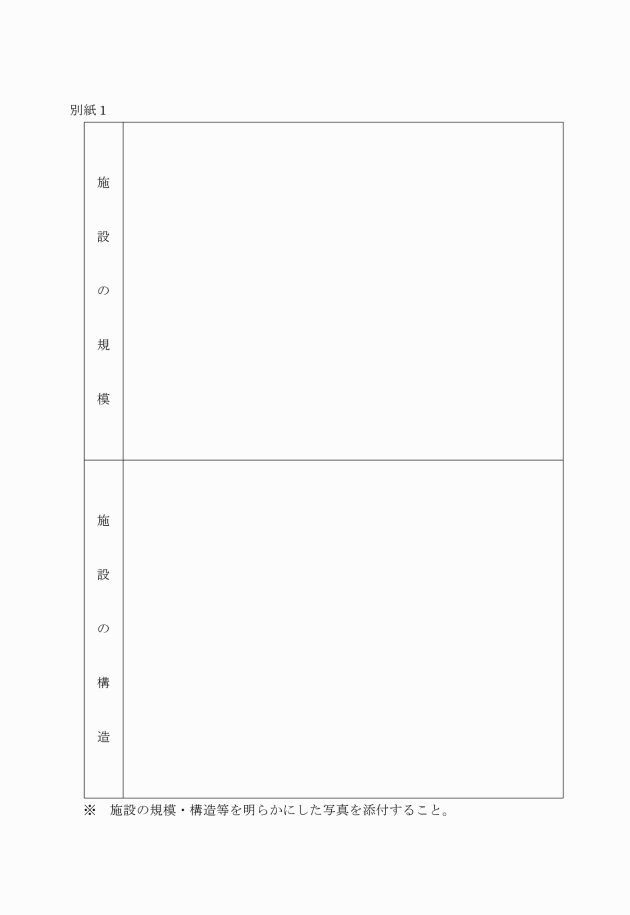

(2) 捕獲等をした保護動植物を飼養栽培する場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

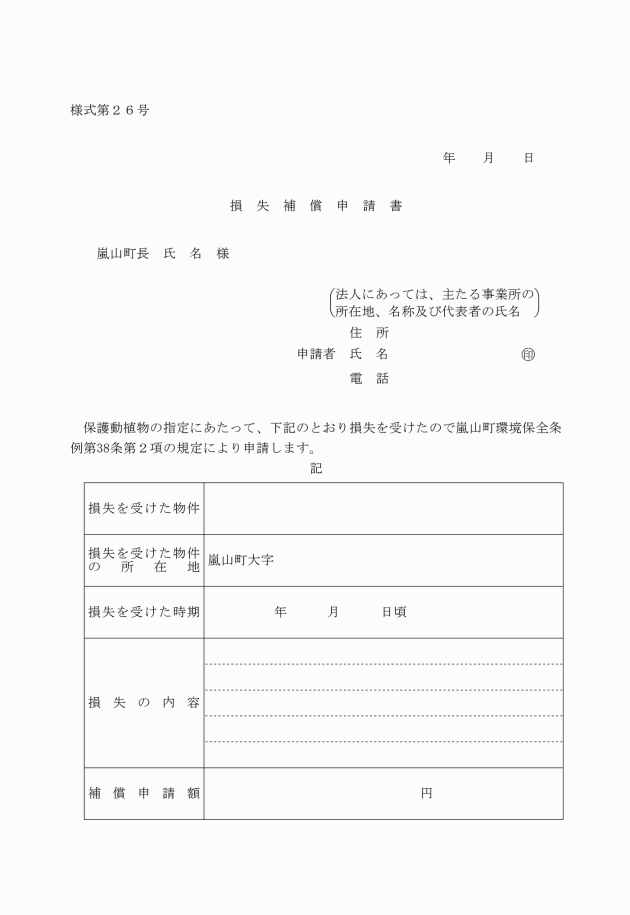

(1) 保護動植物のうち、その種類が植物の場合にあっては、保護区域の土地の面積に年額1平方メートル当たり10円を乗じた額とする。

(2) 保護動植物のうち、その種類が動物の場合にあっては、町長が必要と認めた額とする。

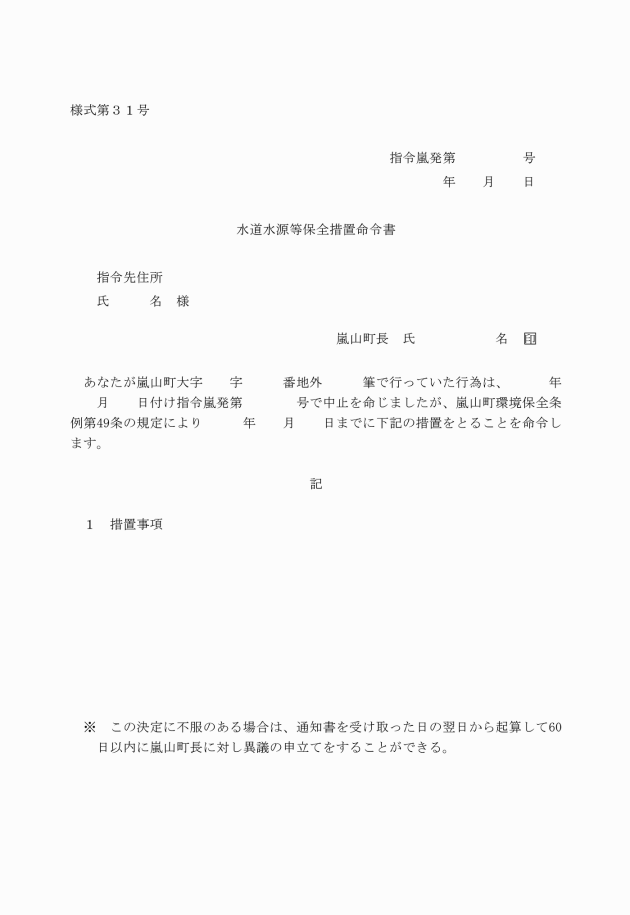

第3節 水環境の保全

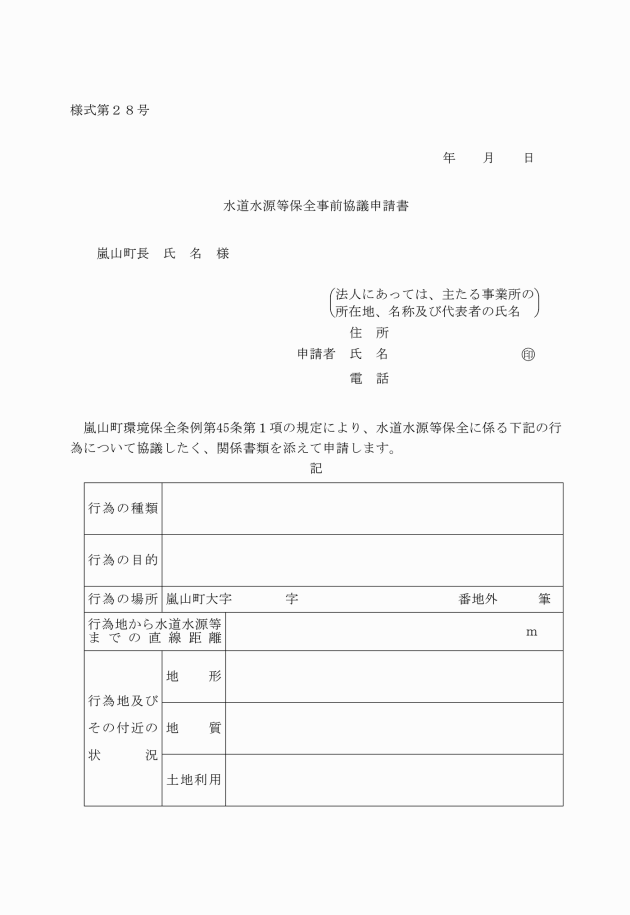

(1) 事業計画書

(2) 行為地及び水道の取水地点の位置を明らかにした地形図

(3) 行為地及びその付近の状況を明らかにした現況図及び写真

(4) 行為の施工方法を明らかにした図面

(5) 行為地の公図の写し

(6) 行為地の使用について権限を有する者への事業計画の説明、交渉等の経過書

(7) その他町長が必要と認める書類等

(水道水源等保全事前協議を要しない行為)

第34条 条例第45条第3項第3号に規定する行為は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。

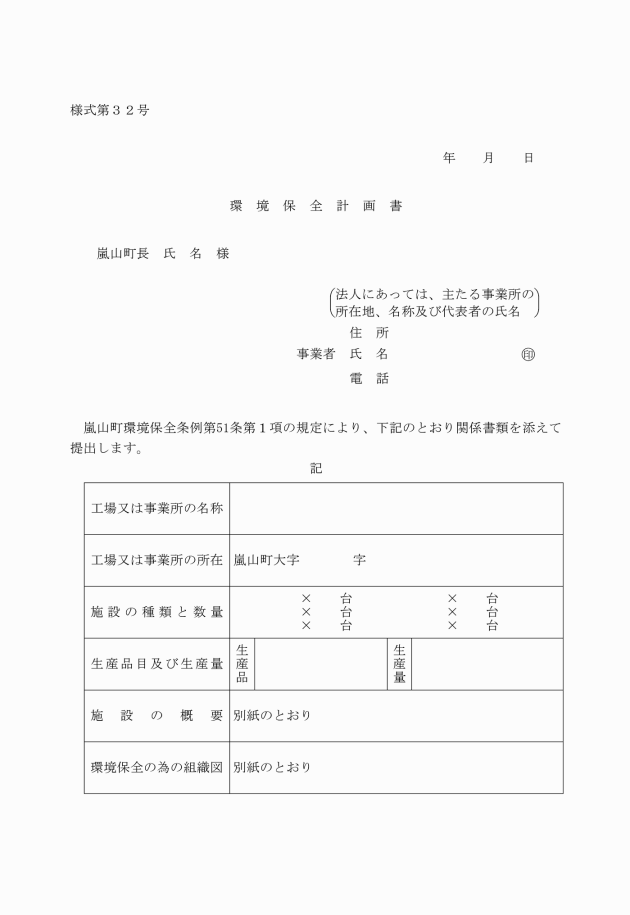

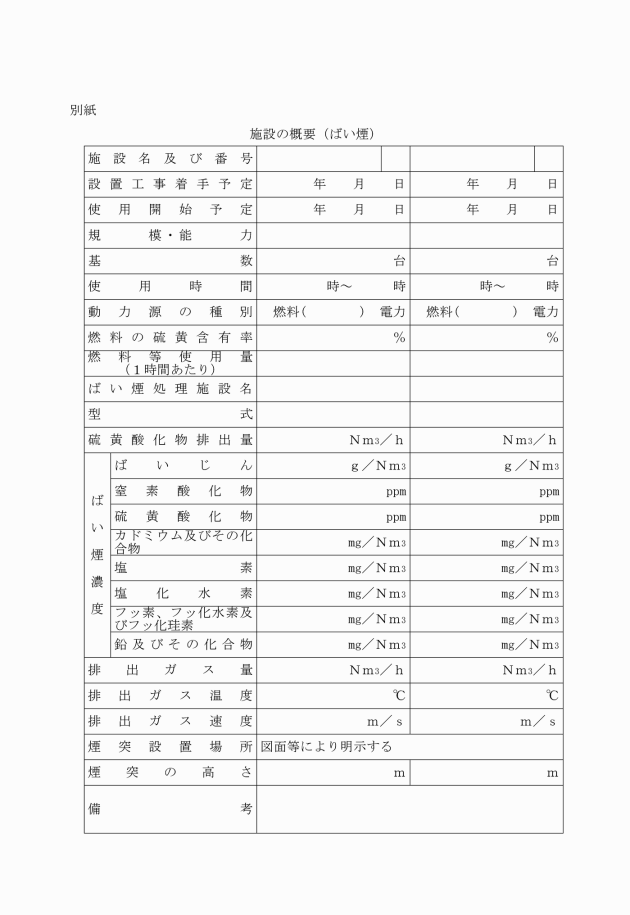

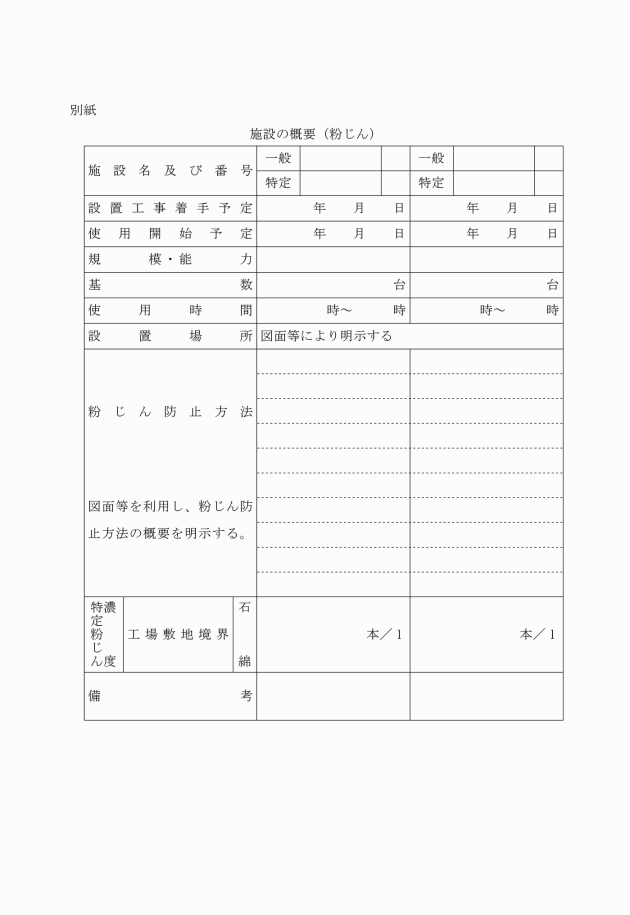

第3章 生活環境の保全

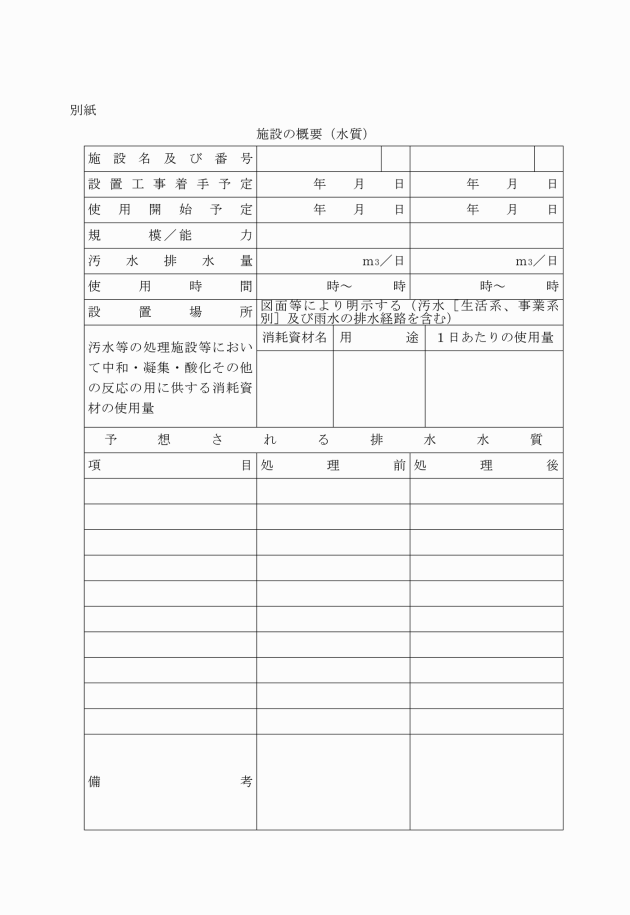

第1節 特別事業所の環境保全計画

(1) 生産工程表

(2) 各種施設の構造と主要寸法を記入した図面(1種類につき1図面)

(3) 各種施設の写真(1種類につき1写真)

(4) 施設の配置図

(5) 会社案内及び生産施設のカタログ

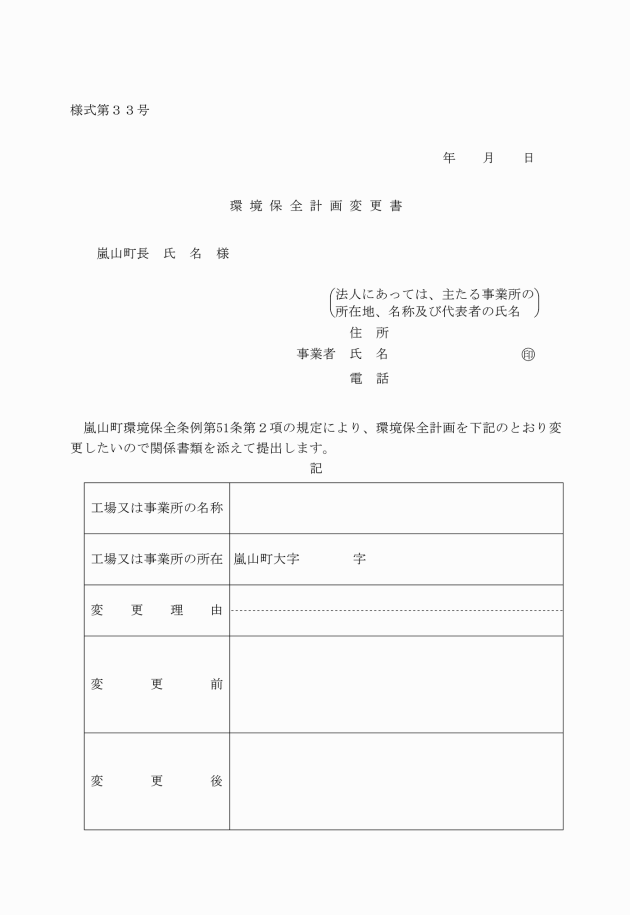

(変更計画の提出を要しない軽微な変更)

第39条 条例第51条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、事業所の建設計画期間の変更で、その期間が計画期間の前後6月を超えないものとする。

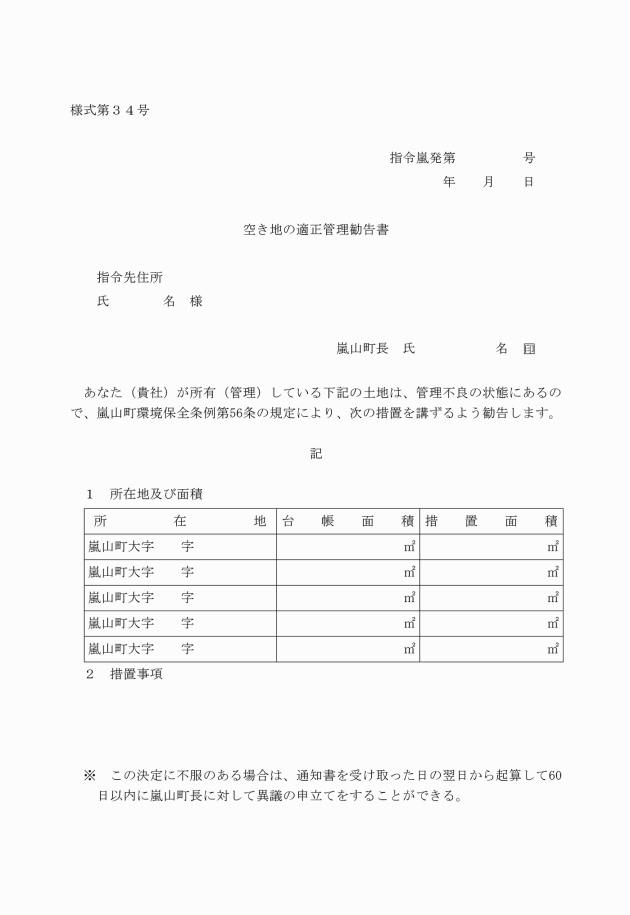

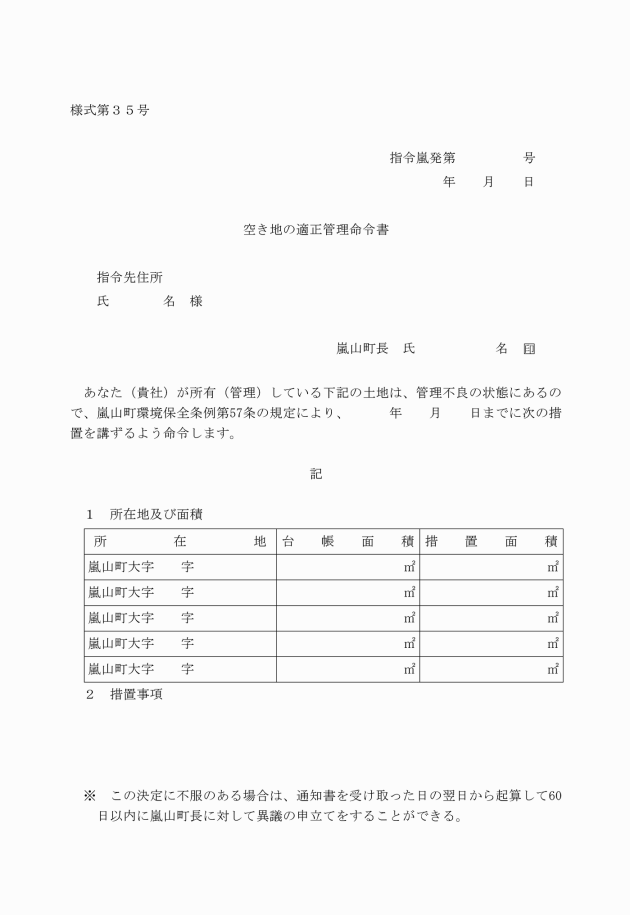

第2節 空き地の適正な管理

(費用の額)

第40条 条例第55条第2項に規定する規則で定める管理不良の状態の解消に要する費用は、1平方メートル当たり60円とする。ただし、管理不良の状態の解消が困難な空き地については、費用の割増をすることができる。

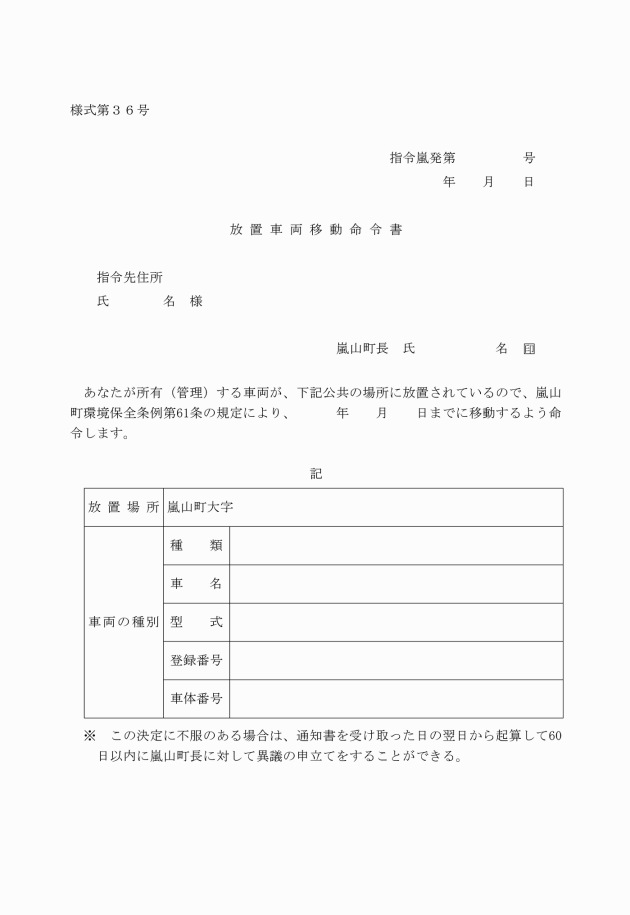

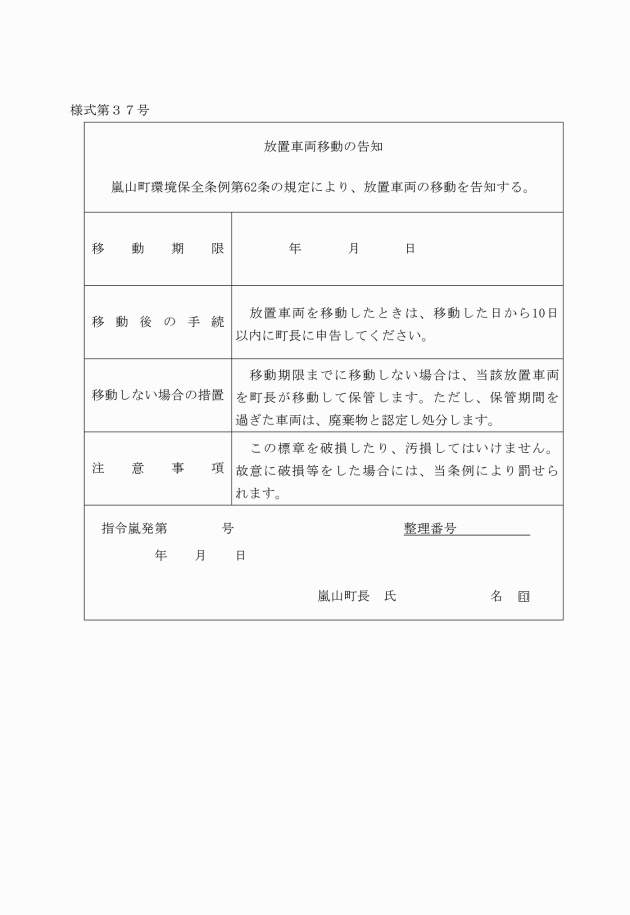

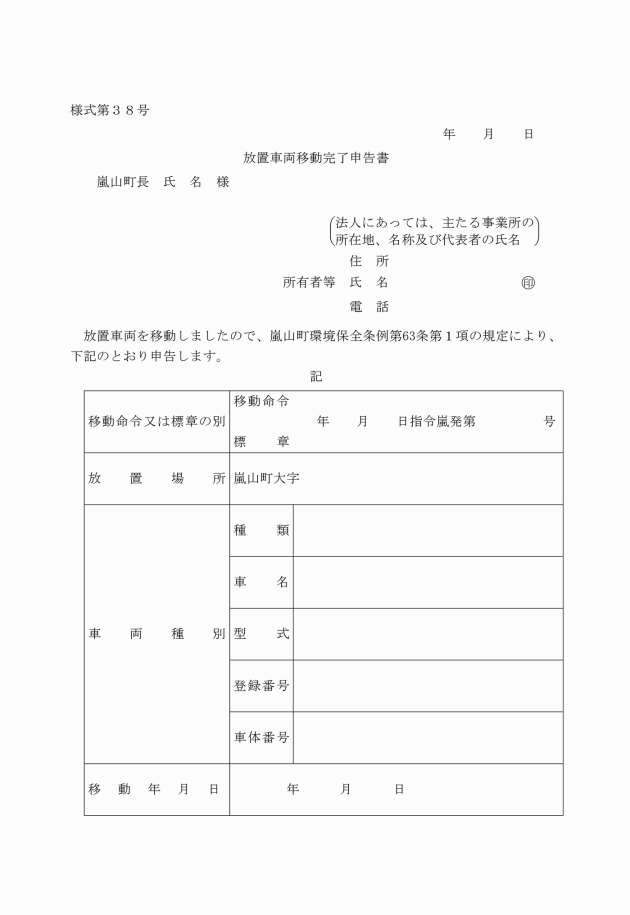

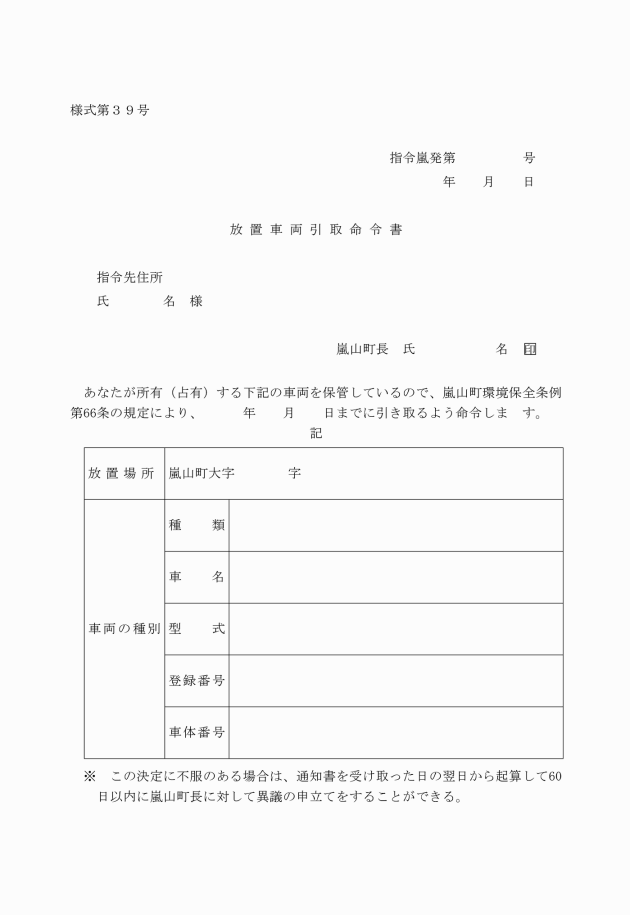

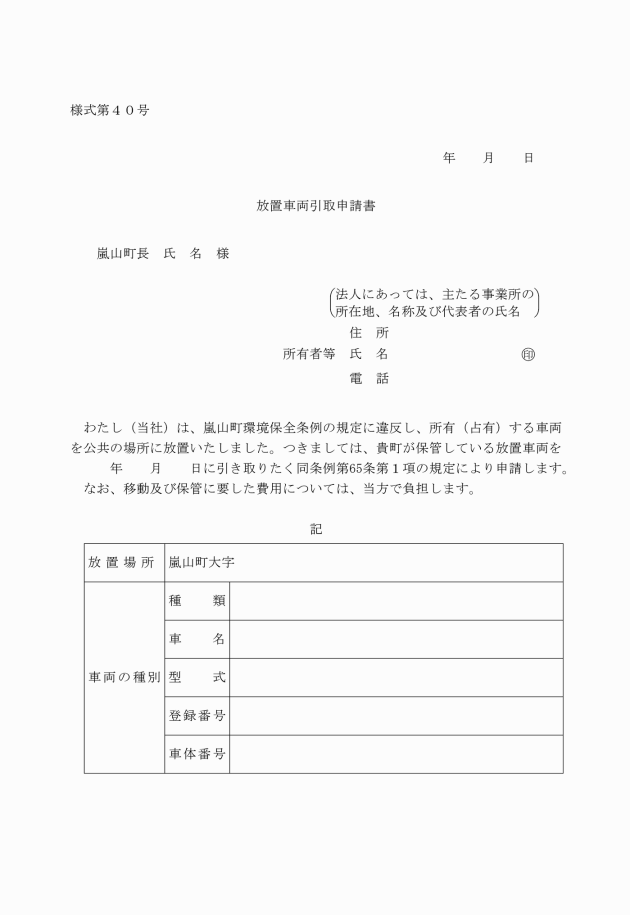

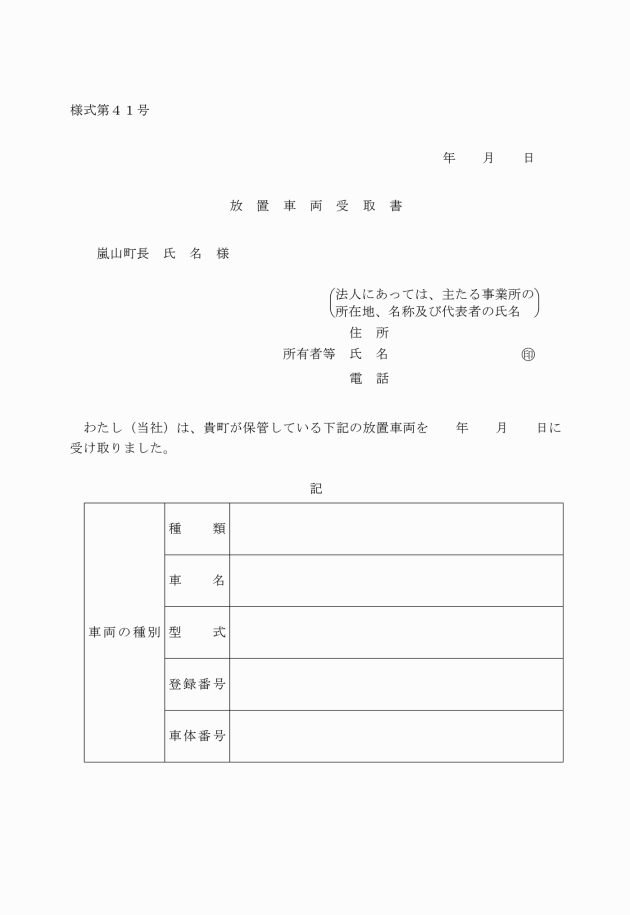

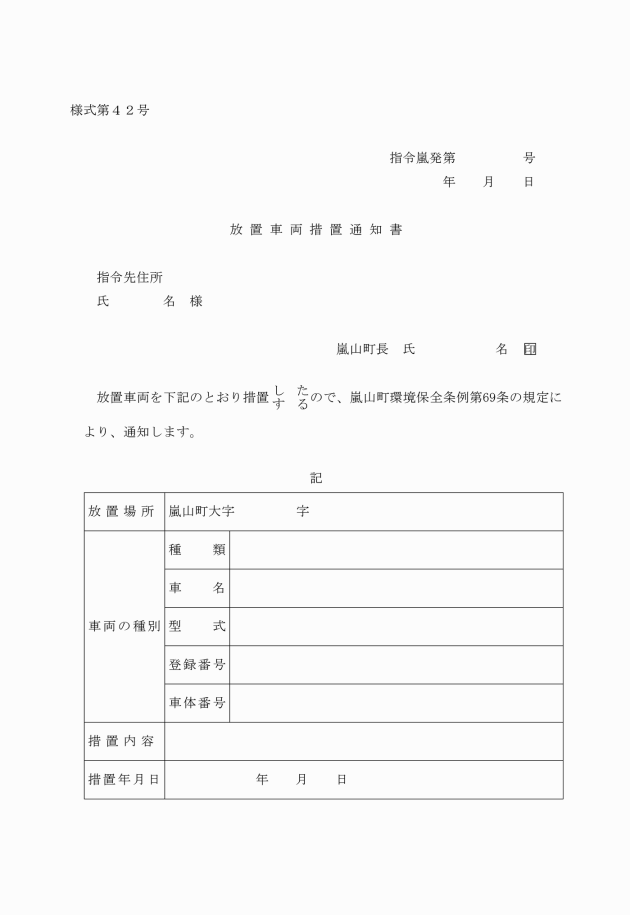

第3節 放置車両の措置

(放置車両の認定期間)

第43条 条例第58条第5号に規定する相当の期間は、14日とする。

2 条例第62条第2項に規定する移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。

(1) 放置場所

(2) 移動年月日

(3) 車両の種類等

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。

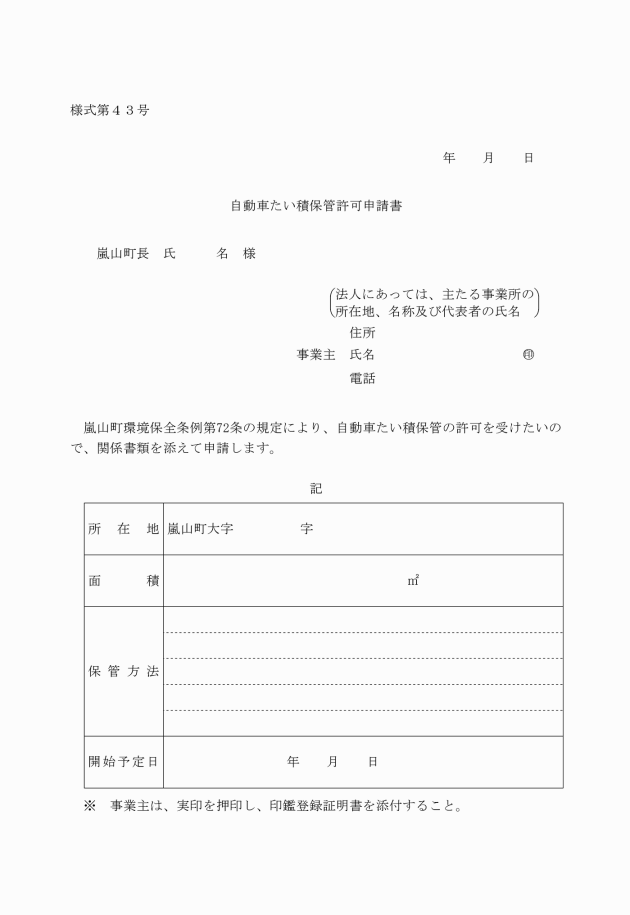

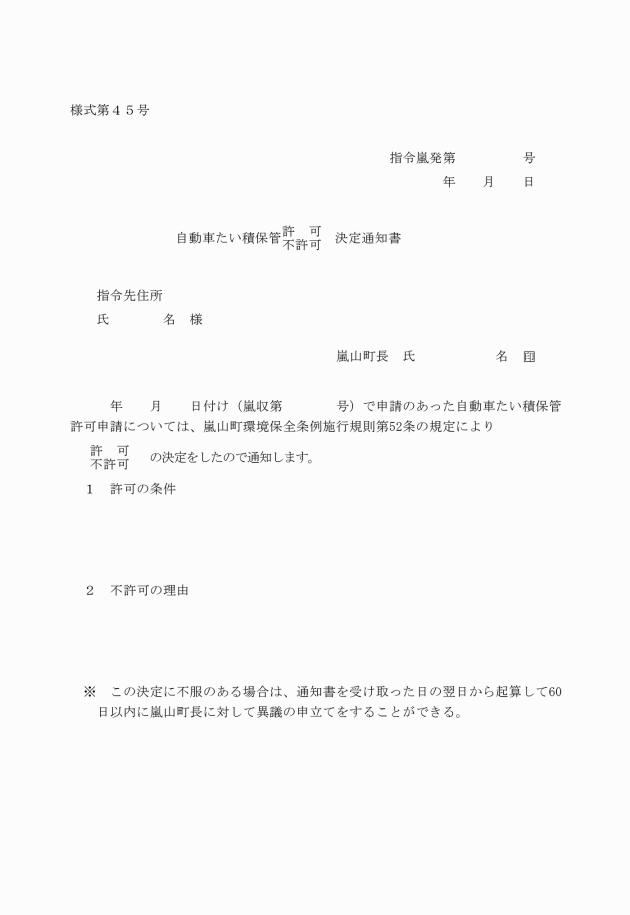

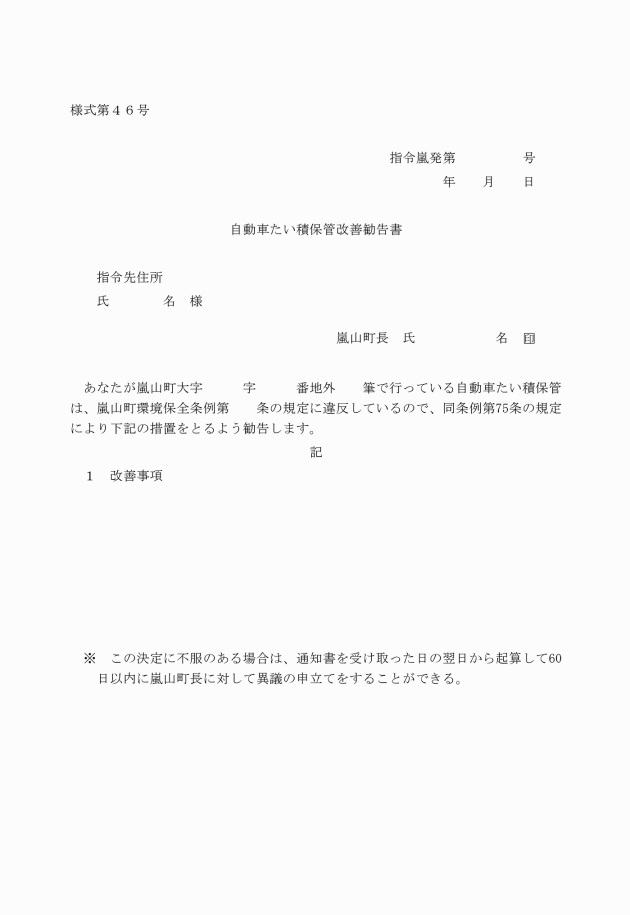

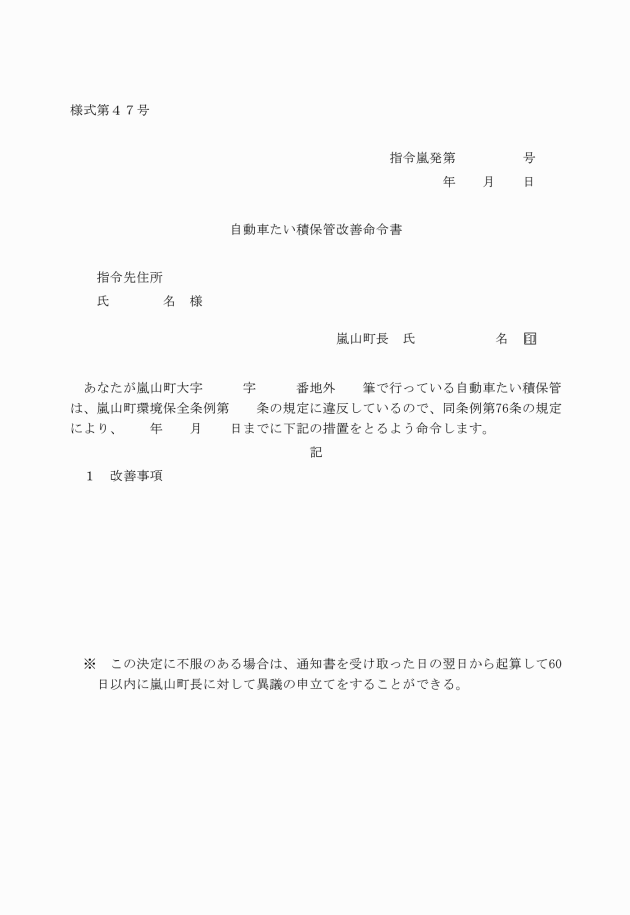

第4節 自動車たい積保管の規制

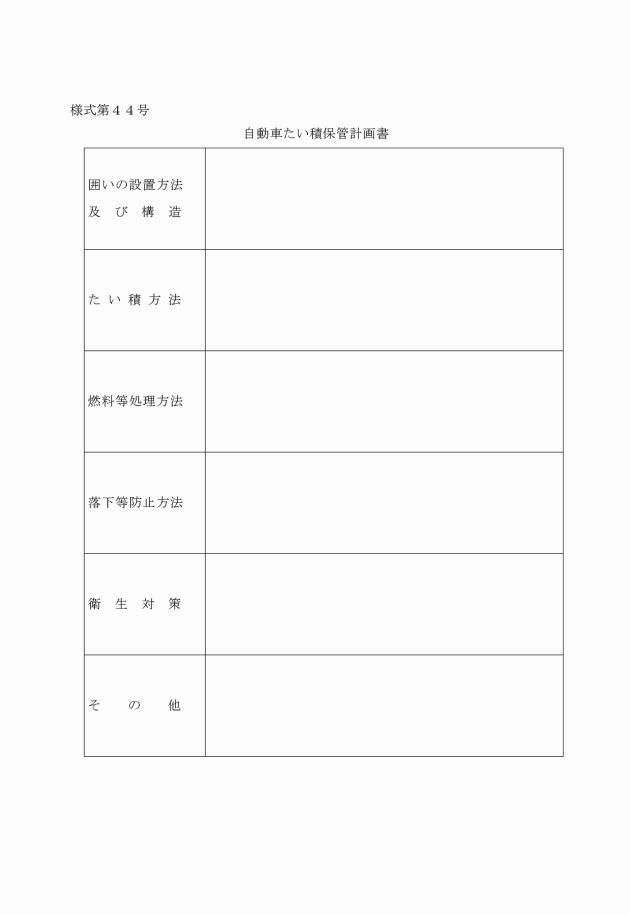

(1) たい積保管計画書(様式第44号)

(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 位置図

(5) 公図の写し(近隣の土地利用状況も記入)

(6) 土地所有者との契約書の写し及び土地所有者の印鑑登録証明書

(7) 隣地地権者の承諾書

(8) たい積保管計画平面図(自動車の搬出入口を明記したもの)及び断面図

(9) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(1) たい積保管場所には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。また、囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとする。

(2) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては、5メートルを超えないこと。

(3) たい積する自動車には、バッテリー、燃料及び潤滑油等が残らないように取り除き、適正に処理すること。

(4) たい積する自動車の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープ等で固定する等の措置を講ずること。

(5) たい積保管場所から蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。

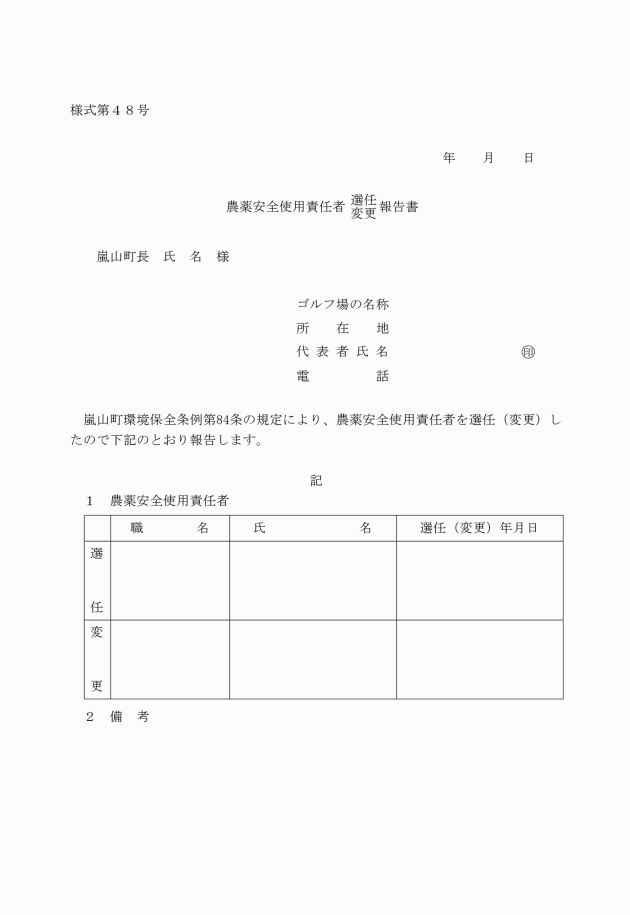

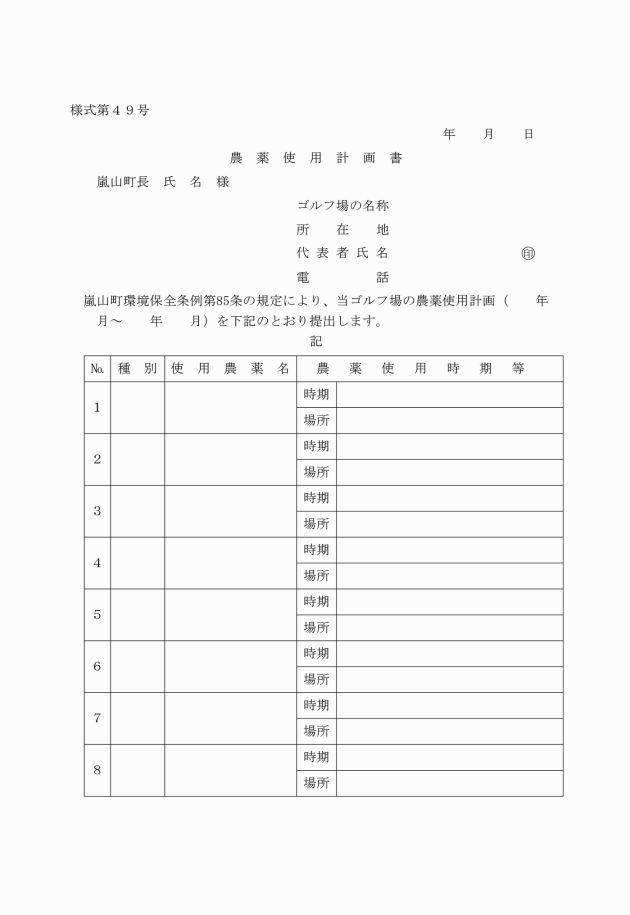

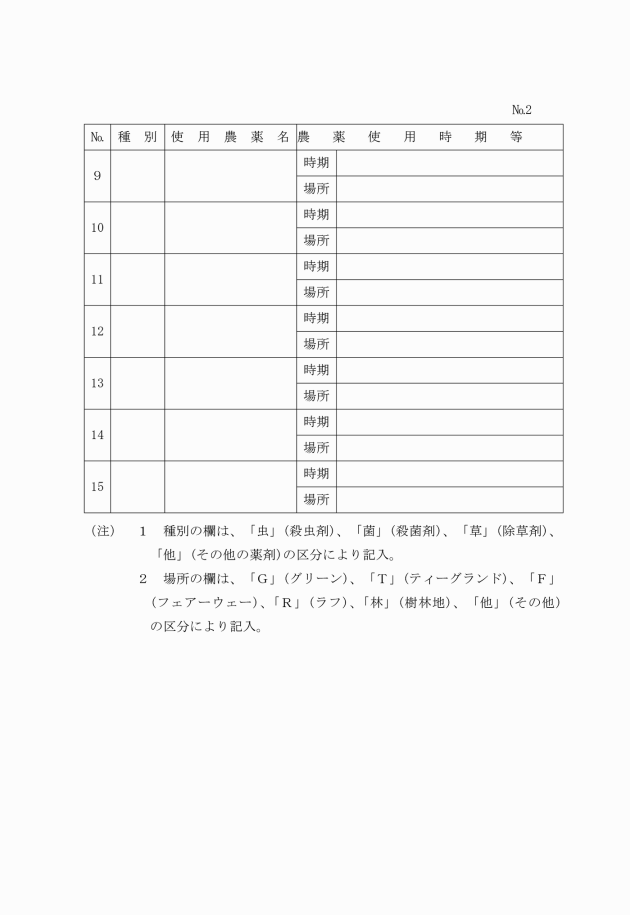

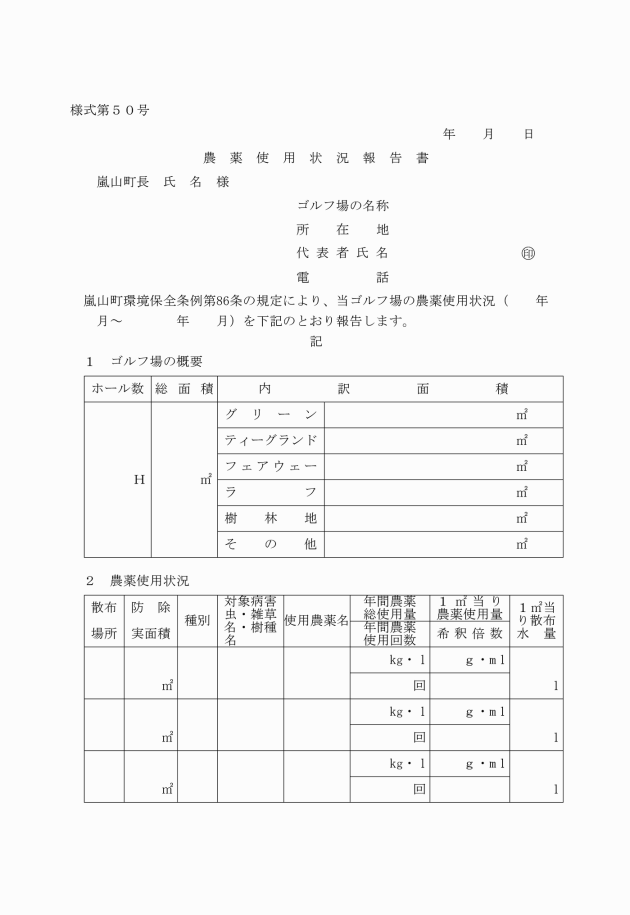

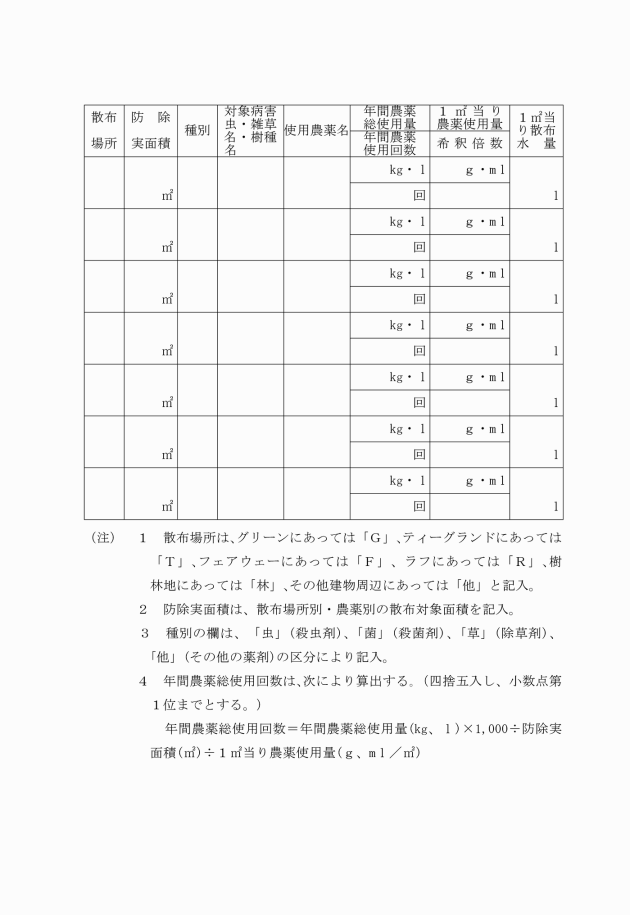

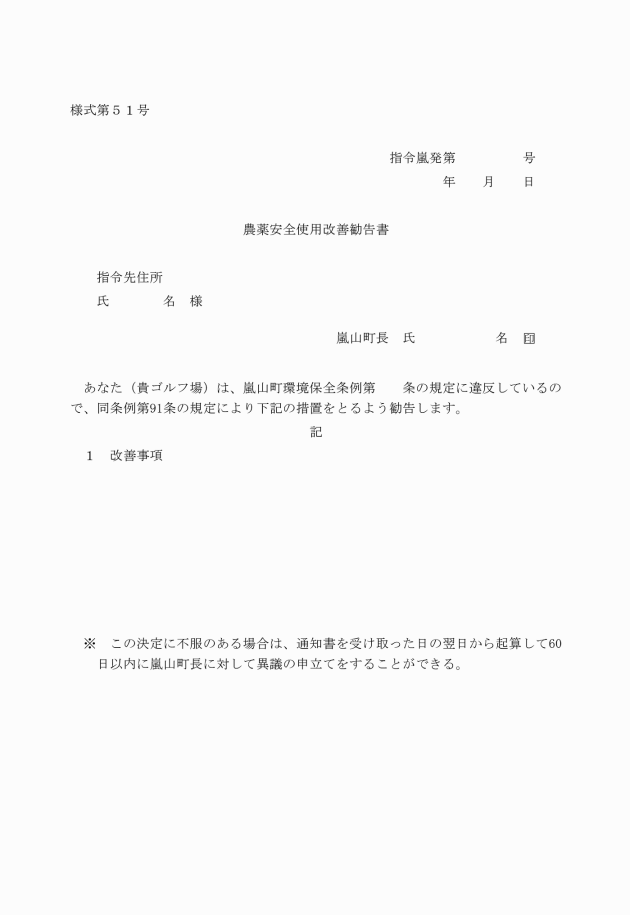

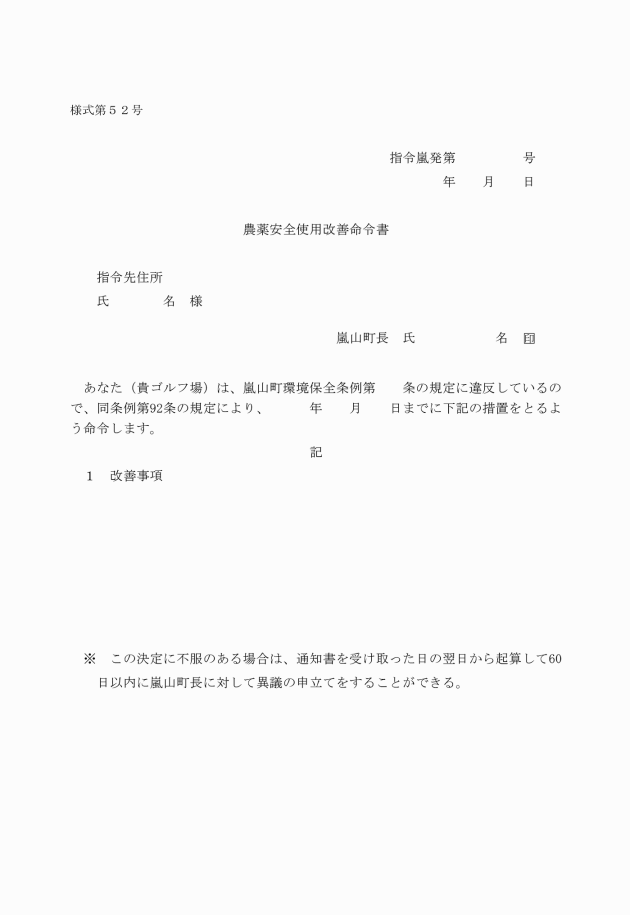

第5節 農薬安全使用に関する規制

第6節 不法投棄の規制

第7節 飼犬のふん害等の防止

第4章 雑則

(公表の方法)

第64条 条例第117条の規定による公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第65条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

附則(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

土砂等による土地の埋立て等の施行基準

共通基準 | 1 事業区域内に、みだりに人が立ち入ることを防止するため、区域の全周に囲いを設けること。囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとすること。 2 出入口は、原則として1ヵ所とし、施錠できる構造とすること。 3 保安距離は、災害時に備え隣地境界線から原則として1メートル以上とすること。 4 事業の施行期間は、開始届に記載の開始の日から原則として1年以内とする。 5 事業地の隣地地権者が所在不明の場合には、敷地境界より2メートル以上後退して事業を行うこと。 |

施行基準 | 1 埋立て及び盛土 (1) 埋立て及び盛土の施行に際しては、法面勾配を30度以下とすること。 (2) 埋立て及び盛土の施行に際しては、厚さ20~30センチメートル毎に、層状に繰返し締め固めをすること。 (3) 埋立て及び盛土の施行に際しては、必要に応じ基礎地盤調査を行い地質等を把握し、必要な対策を講じること。また、基礎地盤に草木等があるときは、全て伐採除根すること。 (4) 埋立て及び盛土を22度以上の斜面上地盤に行うときは、盛土の滑動を防止するため原地盤に必ず段切りを行い、湧水の発生、又は発生の恐れのある場合は、暗渠排水等必要な措置を講ずること。 (5) 高さ3メートル以上の埋立て及び盛土については、5メートル毎に幅2メートル以上の小段を設けるとともに、危険防止のため原則として落石防止柵を設けること。 (6) 小段及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように清掃、蓋をかける等必要な措置を講ずること。 (7) 法面の崩壊を防止するため、芝、シガラ等による土留、種子吹付工等を行うこと。 (8) 法面上部の排水は、法面方向へ流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。 2 たい積 (1) たい積の施行に際しては、法面勾配を30度以下とすること。 (2) たい積の高さは、3メートル以下とすること。 (3) 粉じんが飛散する恐れのあるものについては、散水又はシートで覆う等必要な措置を講ずること。 3 切土 (1) 切土の施行に際しては、法面勾配を原則として45度以下とすること。ただし、土質及び地形等を十分に考慮すること。 (2) 切土を行ったときは、その土質に応じた張り芝工、種子吹付工等の法面保護工を行うこと。 (3) 高さが5メートル以上の切土が生じるときは、高さ5メートル毎に幅1.5メートル以上の小段を設けること。 (4) 小段及び土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように清掃、蓋をかける等必要な措置を講ずること。 (5) 自然崖を崖途中で切土するときは、切土の表面に自然崖からの表面水が流入しないように措置すること。 4 排水施設 (1) 埋立て等を施行する場合には、雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。 (2) 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるよう、雨水管渠等の勾配及び降雨量に対する断面積を定めること。 5 調整池 事業区域の規模及び地形状態等を勘案し、必要に応じて設置すること。 6 擁壁 埋立て等で設置する擁壁は、土圧等に耐えられる構造とすること。 |

別表第2(第32条関係)

事業所からの排出水に係る指定の施設

項 | 種類 | 名称 | 規模・能力 |

1 | 金属製品製造施設 | ダイカスト製品鋳造機 | すべてのもの |

2 | ガソリンスタンド | (1) 車両洗車場 | すべてのもの |

(2) 廃油保管場 | 1kl以上保管する場合 | ||

3 | 自動車整備施設 | 車両洗車場 | スチーム又はアルカリを使用するものすべて |

4 | 無機性汚泥(スラッジ)の保管又はたい積場 | 保管又はたい積場 | 鉛・亜鉛・クロム・カドミウム・水銀等の有害金属及びその化合物を200kg以上 保管又はたい積する場合 |

5 | 上記以外の工場又は事業所 | 1日当たりの平均的な排出水の量が、10m3以上 |