○嵐山町水道事業管理規程

昭和46年4月1日

水道規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(グループ及びその分掌事務)

第2条 課に次のグループを置く。

管理グループ

施設グループ

2 管理グループは、次の業務を行う。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分に関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業の企画に関すること。

(10) 業務統計に関すること。

(11) 量水器の点検に関すること。

(12) 水道料金の調定に関すること。

(13) 水道料金等の徴収に関すること。

(14) その他営業に関すること。

(15) 他のグループの所掌に属さないこと。

(16) 課の庶務に関すること。

3 施設グループは、次の業務を行う。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持、管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 浄水場に関すること。

(7) 給水記録の整理、報告に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 課の事務を円滑かつ効率的に執行するため、所属職員の事務分担を定めるとともに、課内のグループを編成し、当該グループのリーダーを指定する。

(副課長の職及び職務)

第3条の2 課に必要に応じて、副課長を置く。

2 副課長は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

3 課内の総合的事項の企画に参画し、及び調整を行う。

4 上司の命を受け、グループのリーダーとして、グループの事務を掌理し、グループの職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導育成を行う。

(主幹の職及び職務)

第3条の3 削除

(主席主査の職及び職務)

第4条 グループに必要に応じて、主席主査を置く。

2 主席主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

3 グループのリーダーを補佐するとともに、担当の事務を掌理し、所属職員の指導及び事務の処理を行う。

(主査の職及び職務)

第4条の2 グループに必要に応じて、主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、専門の事務及び技術に従事する。

3 グループのリーダー又はサブリーダーを補佐するとともに、担当の事務を処理する。

(主任の職及び職務)

第4条の3 グループに必要に応じて、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 金銭の出納

(2) 小切手の出納

(3) 小切手振出の通知、隔地払の請求、送金の通知並びに口座振替の請求及び通知

(4) 支払資金の振替

(5) 支払に係る預金の組替え

(6) たな卸資産の出納及び保管

(7) 支払負担行為の確認

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは主務副課長が、課長及び主務副課長が不在のときは第2条に規定するグループの順序によって他の副課長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけその旨を公示しなければならない。

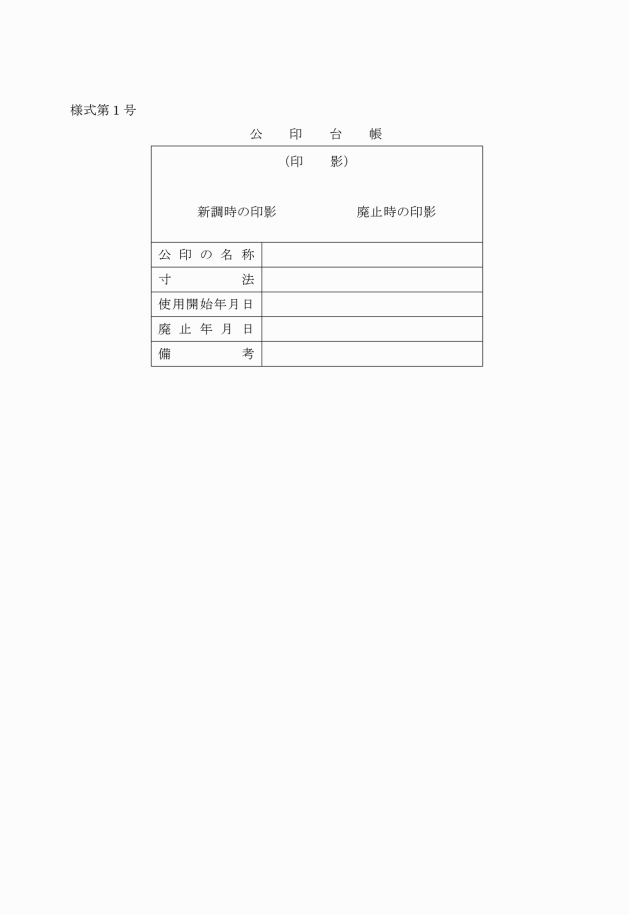

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第22条 文書は、別の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱)

第23条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第24条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第25条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、管理グループ主席主査の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。

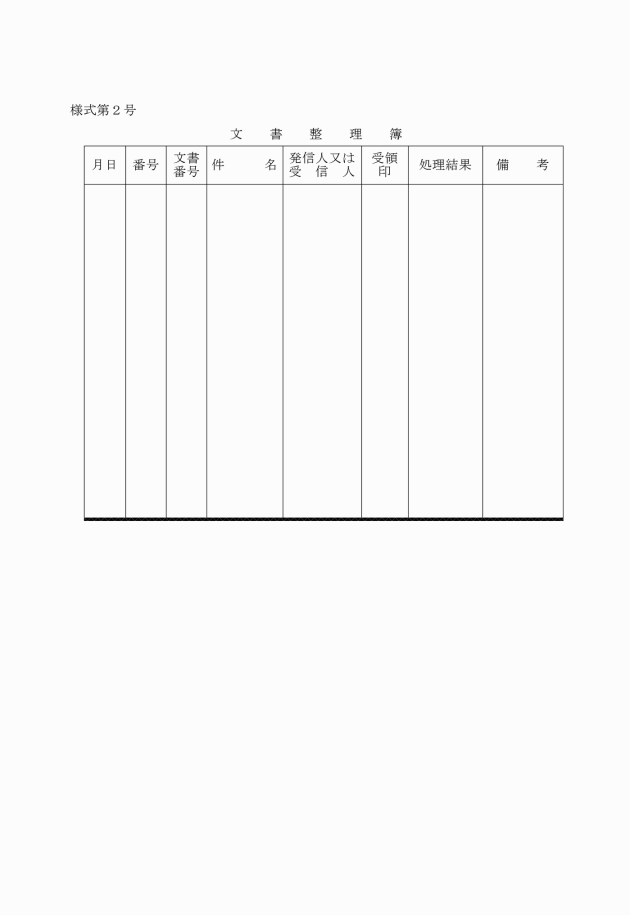

(必要な簿冊等)

第26条 文書の取扱いのため、管理グループに次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿(様式第2号)

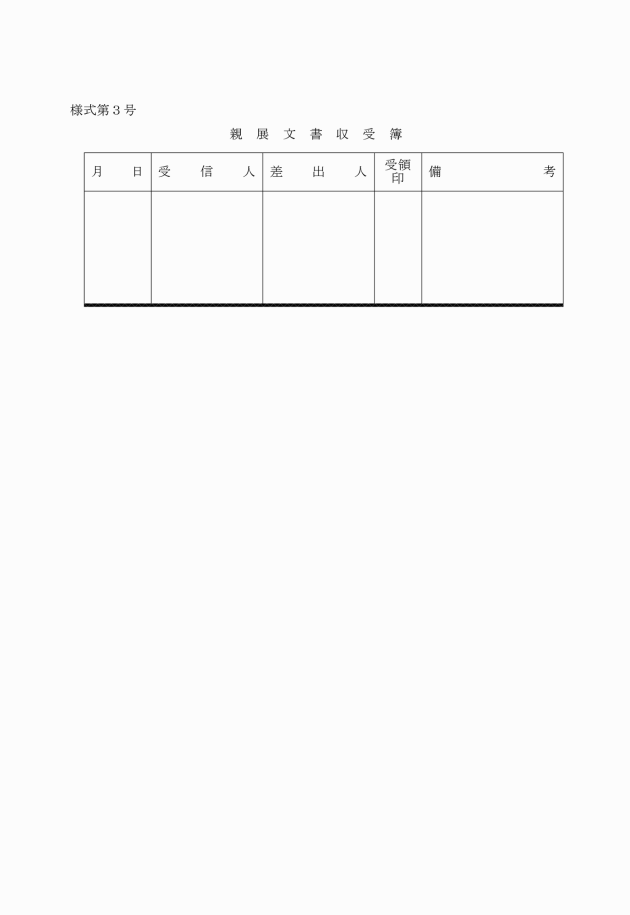

(2) 親展文書収受簿(様式第3号)

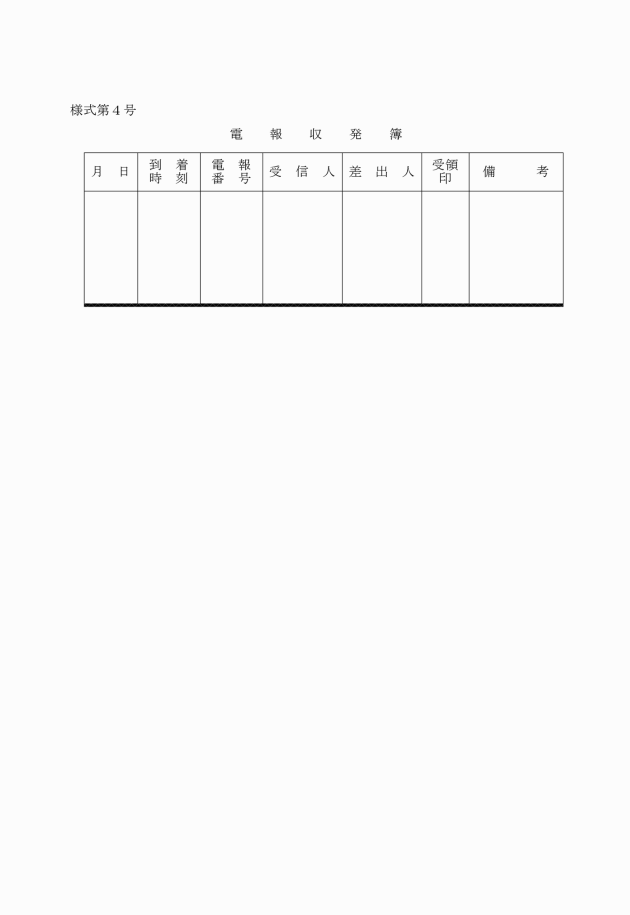

(3) 電報収発簿(様式第4号)

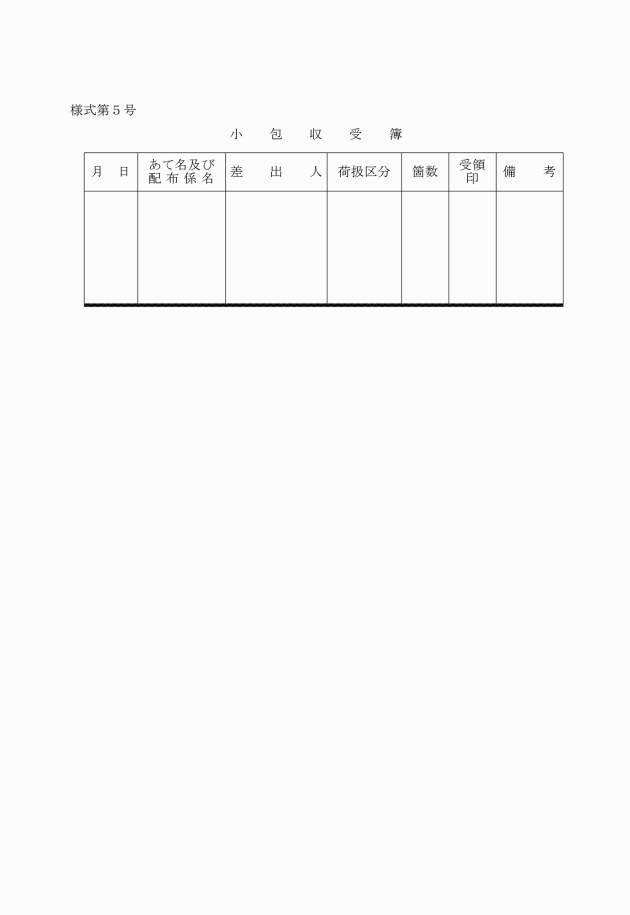

(4) 小包収受簿(様式第5号)

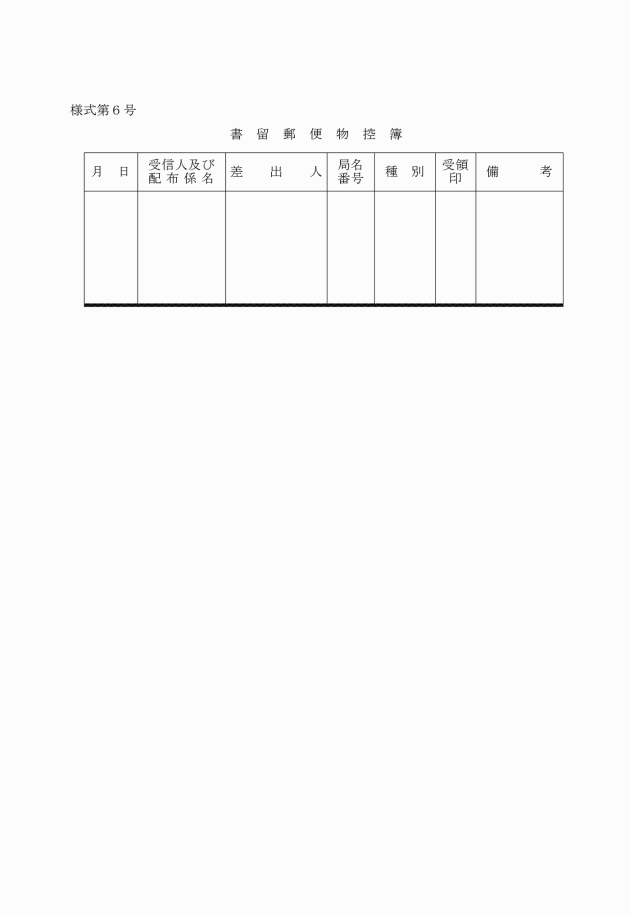

(5) 書留郵便物控簿(様式第6号)

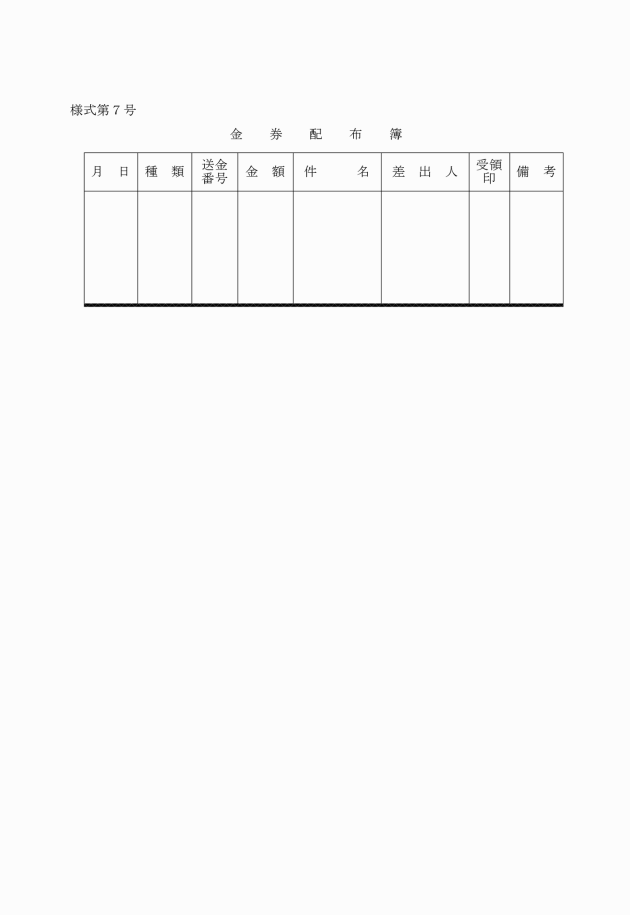

(6) 金券配布簿(様式第7号)

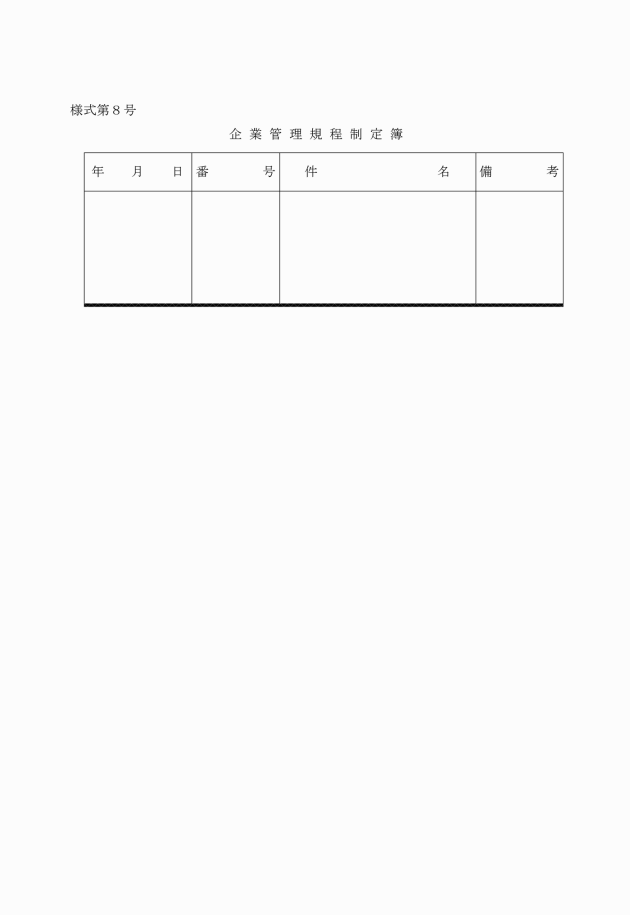

(7) 企業管理規程制定簿(様式第8号)

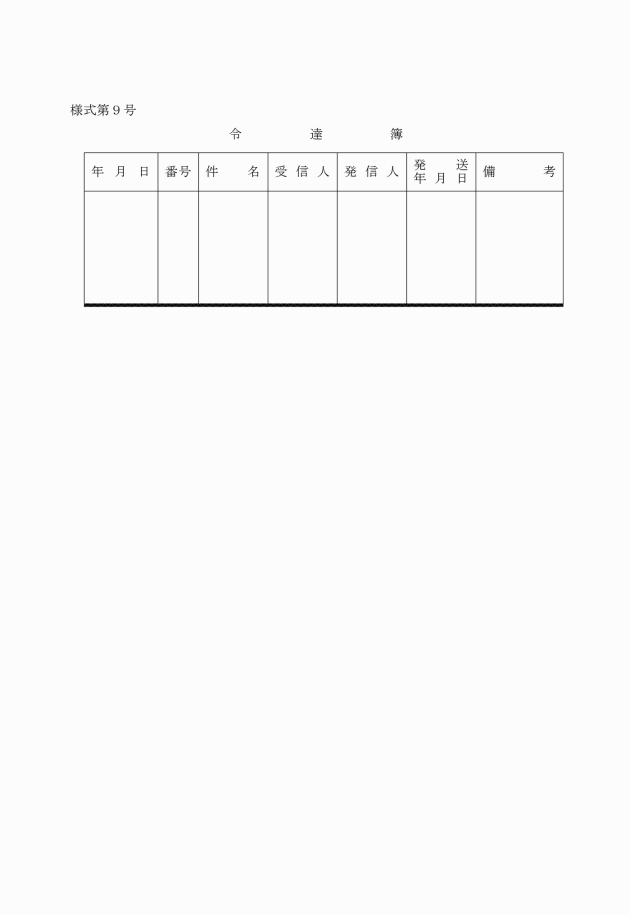

(8) 令達簿(様式第9号)

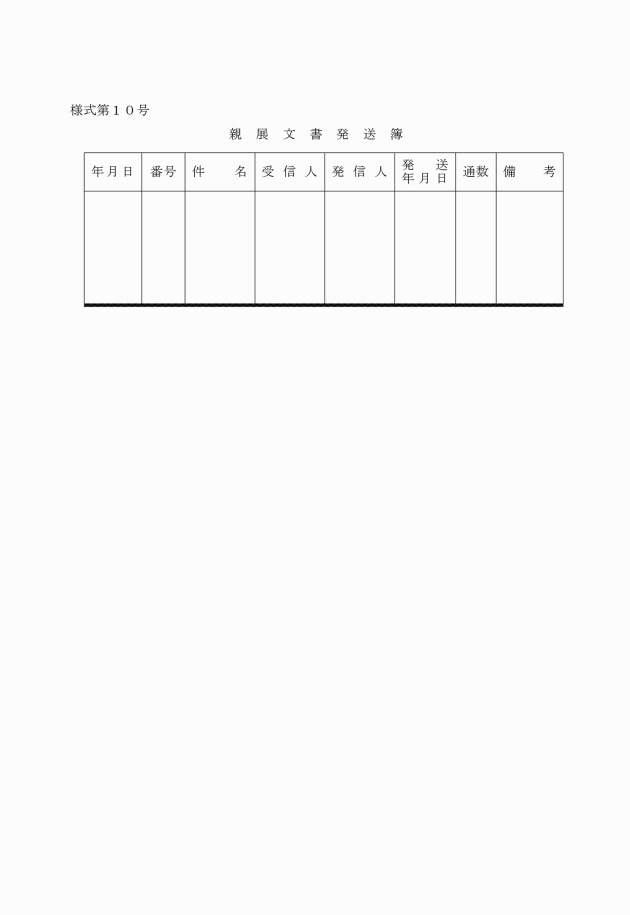

(9) 親展文書発送簿(様式第10号)

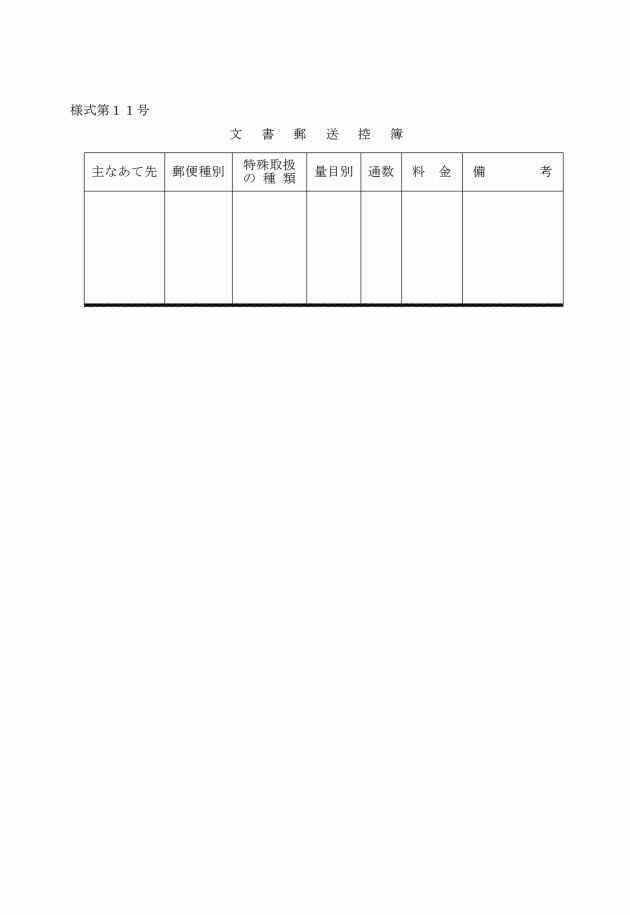

(10) 文書郵送控簿(様式第11号)

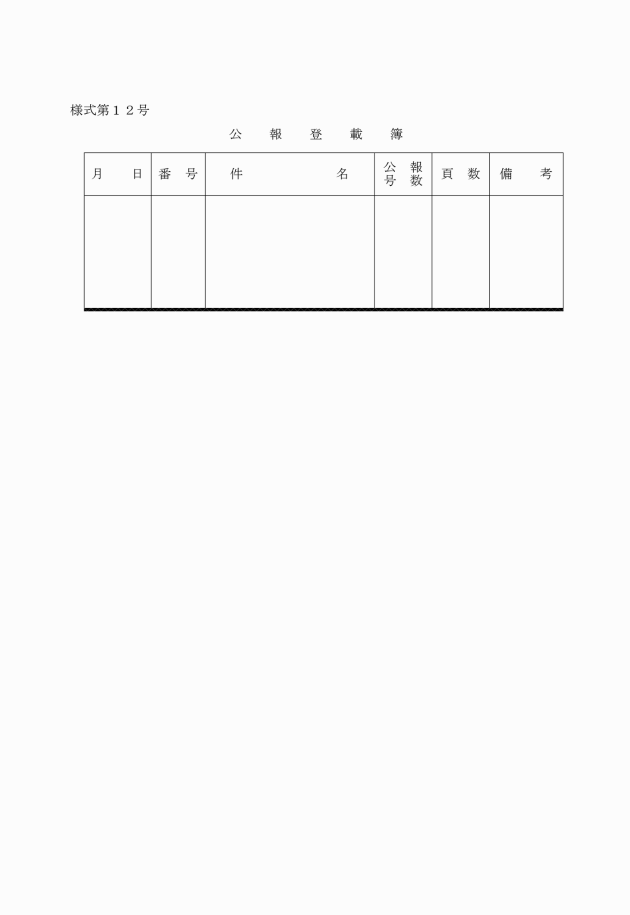

(11) 公報登載簿(様式第12号)

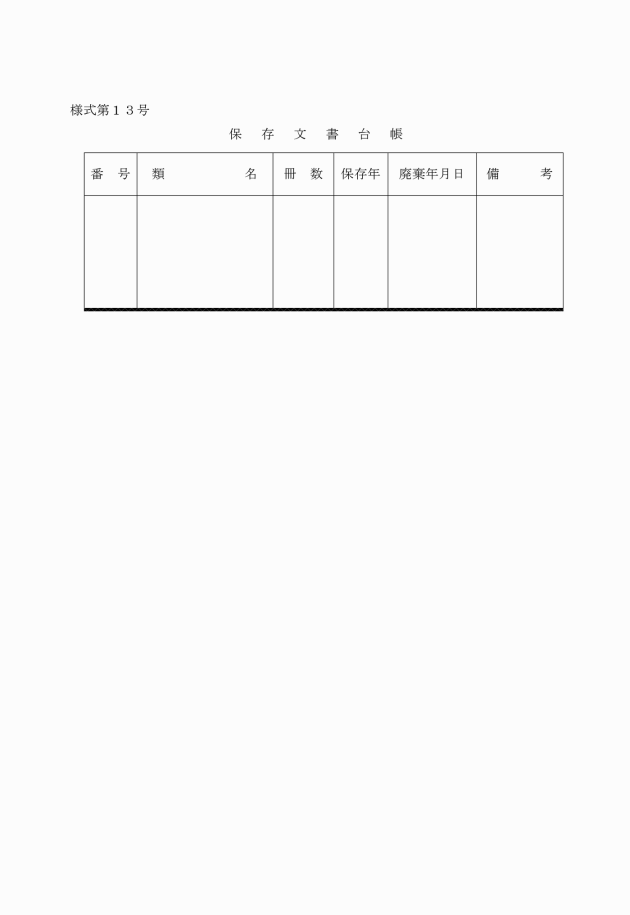

(12) 保存文書台帳(様式第13号)

(記号及び番号)

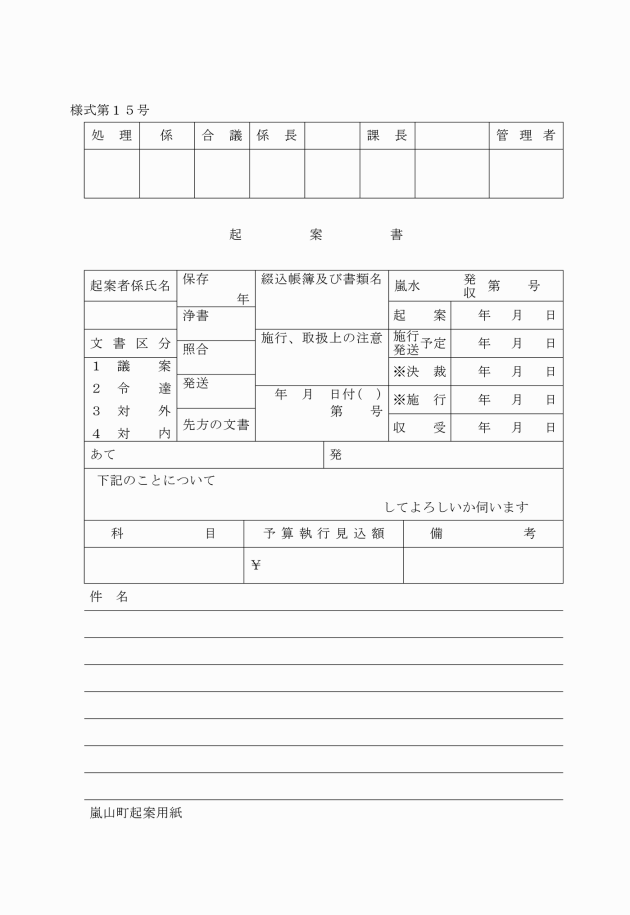

第27条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「嵐水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第28条 課に到着した文書及び物品は、管理グループにおいて次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、主務グループに配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ企業出納員に配布する。この場合において、これらの金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各グループにおいて直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、すみやかに管理グループに回付しなければならない。

4 2以上のグループに関係ある文書は、その関係の最も深いグループに配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第29条 主務副課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りではない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務副課長に返付し、すみやかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第30条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第31条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

2 起案は、国語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第33条 起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱の表示)

第34条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報」、「公報登載」等の施行上の取扱を表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。

(決裁区分)

第35条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第36条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第37条 起案文書は、主事、主任、主査、主席主査、副課長、課長、管理者及び町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第38条 起案の内容が他の課(嵐山町課設置条例(平成8年条例第11号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第39条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

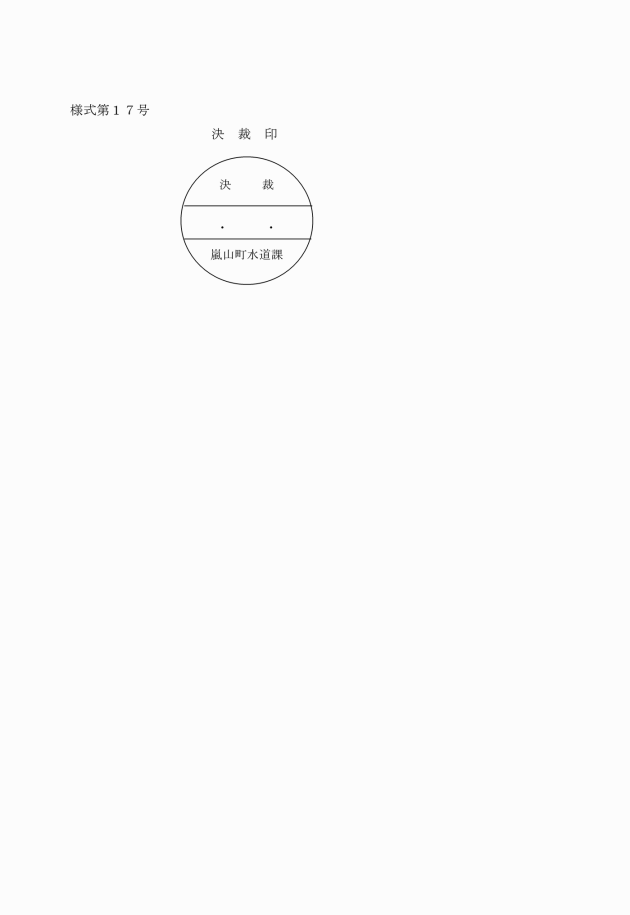

(決裁印の押印等)

第40条 決裁を終った起案文書は、管理グループにおいて決裁印(様式第17号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当っては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発送簿

(4) 普通文書(文書整理簿に未登載のもの。ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第42条 決裁文書は、主務担当において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第43条 発送する文書は、前章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第44条 文書及び物品の発送は、管理グループにおいて行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて管理グループに回付しなければならない。

3 管理グループにおいては、各グループから発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印のうえ、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務グループに返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて管理グループに回付し、発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては主務担当においてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務担当において包装し、あて先を明記のうえ、決裁文書とともに管理グループに回付し、管理グループにおいては第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 管理グループは、文書郵送控簿(様式第11号)を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

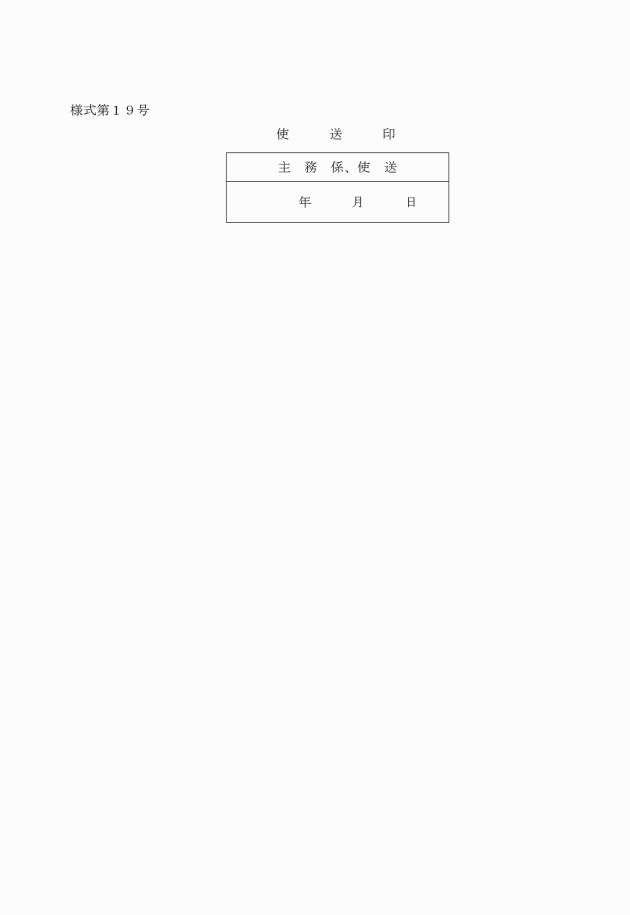

8 主務担当が文書を使送するときは、管理グループにおいて、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第19号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務担当に返付するものとする。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第45条 決裁文書で、所定の手続を終ったもの(以下「完結文書」という。)は、種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

ア 例規及びその基礎となる書類

イ 財産の取得、処分に関する書類

ウ 予算、決算及び会計に関する重要な書類

エ 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関する書類

オ 各種契約、覚書に関する書類

カ 公営企業に関する事務引継書その他これに準ずる重要な書類

キ 企業債及び借入金に関する重要なもの

ク 事業創設に関するもの

(2) 第2種 5年保存

ア 永久保存を要しないが数年間参照の必要あると認める書類

(3) 第3種 1年保存

ア 一時の書類に属する書類、願、届、報告文書類で極めて軽易なもの

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第46条 完結文書は、主務担当において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、管理グループにおいて書庫におさめて保存する。

2 主務主席主査は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務担当において一時これを保存することができる。

3 管理グループにおいて完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第47条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(保存文書の廃棄)

第48条 保存期間の経過した保存文書は、管理グループにおいて廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、管理グループにおいて裁断し、又は焼却しなければならない。

附則

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和58年水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和60年水道規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年水道規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年水道訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成6年水道訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年水道訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成24年水道訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年水道訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

主事、技師以外の職

職名 |

技術員、作業員、集金員、点検員 事務嘱託、技術嘱託 |

別表第2

課長専決事項

専決事項 | |||||

職制 | 所属職員の事務分担の決定 | ||||

事務引継 | 主席主査以下 | ||||

公印 | 公印の管理 | ||||

文書 | 文書の受理 保存文書の受理 定例的事項の調査、報告、進達 軽易な事項の指令、通知、申請、照会、回答、届出 水道に関する軽易な届出書の受理 水道に関する証明 | ||||

帳票 | 帳票様式の作成 | ||||

その他 | 原簿、台帳等の作成及び記載の確認、主管事務についての関係者の呼出、定期軽易な出版物の刊行 | ||||

服務 | 旅行命令 | 課長を除く職員(1日以内の旅行) | |||

年次休暇の承認 | 課長を除く職員 | ||||

特別休暇の承認 | 課長を除く職員(3日以内の休暇) | ||||

週休日の振替 | 課長を除く職員 | ||||

代休日の指定 | 課長を除く職員 | ||||

時間外勤務命令 | 課長を除く職員 | ||||

収入伝票の発行 | 全額 | ||||

支出負担行為 | 科 | 目 | 金額 | ||

報酬 | 全額 | ||||

給料 | 全額 | ||||

手当等 | 全額 | ||||

賃金 | 臨時職員 | 全額 | |||

人夫賃 | 30万円以下 | ||||

法定福利費 | 全額 | ||||

旅費 | 費用弁償 | 全額 | |||

普通旅費 | 全額 | ||||

特別旅費 | |||||

報償費 | 委員報償 | 全額 | |||

報償金 | 30万円以下 | ||||

報償品費 | 30万円以下 | ||||

被服費 | 30万円以下 | ||||

備消品費 | 30万円以下 | ||||

燃料費 | 全額 | ||||

光熱水費 | 全額 | ||||

印刷製本費 | 30万円以下 | ||||

通信運搬費 | 全額 | ||||

広告費 | 30万円以下 | ||||

委託料 | 30万円以下 | ||||

手数料 | 30万円以下 | ||||

貸借料 | 30万円以下 | ||||

修繕費 | 30万円以下 | ||||

工事請負費 | 30万円以下 | ||||

動力費 | |||||

補償費 | |||||

研修費 | 30万円以下 | ||||

厚生費 | 30万円以下 | ||||

会費負担金 | 30万円以下 | ||||

退職手当組合負担金 | 全額 | ||||

保険料 | 全額 | ||||

交際費 | |||||

雑費 | |||||

公課費 | 全額 | ||||

受水費 | |||||

薬品費 | 30万円以下 | ||||

企業債利息 | 30万円以下 | ||||

貯蔵品 | 30万円以下 | ||||

予備費の充当 | |||||

予算の流用 | 30万円以下 | ||||

科目更正 | 全額 | ||||

戻入及び戻出 | 全額 | ||||

現金支出の伴わない費用 | 予算額以内全額 | ||||

災害共済保険契約 | 継続契約 | ||||

工事(検査)関係 | 現場代理人、主任技術者、工事費内訳明細書の承認 | 30万円以下 | |||

工事出来高検査願、工事完成届、工事検査願の受理 | 30万円以下 | ||||

工事竣工検査 | 30万円以下 | ||||

附記

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(1―2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(2) 支出の支払については、すべて当該支出負担行為の専決区分による。

別表第3

公印の名称、寸法、ひな形

名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 |

嵐山町水道事業管理者印 | 方 21 |

|

埼玉県比企郡嵐山町長之印水道事業用 | 方 21 |

|

嵐山町水道事業管理者職務代理者印 | 方 21 |

|

嵐山町水道事業企業出納員印 | 方 18 |

|

様式第16号 符せん用紙(省略)