○嵐山町火災警報器無償貸与要綱

平成19年9月25日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、火災警報器を災害弱者等のいる世帯へ無償貸与することを通して、町民個人及び地域の防災意識の高揚を図り、地域での防災訓練や自主防災組織の設立等を促すことにより、地域のことは地域で解決できる「地域力」を向上させ、相互扶助により安心して生活できるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(1) 災害弱者等 災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難する等の災害時の一連の行動をとるのに支援を要する高齢者、障害者、病弱者等

(2) 火災警報器 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)に適合し、日本消防検定協会等の第三者機関が認定したもので、電源に電池を用いた煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器

(3) 防災カード 嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)第3条第2項に規定する担当区域(以下「行政区」という。)の区長が災害弱者等の情報を所有し、災害時に「地域力」により災害弱者等を安全な場所へ誘導する手助け等、近隣住民間で初期対応できる情報が記載されたカード

(対象世帯)

第3条 火災警報器の無償貸与を受けることができる世帯は、町内に存する消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅に次の各号に掲げるいずれかの者(病院、福祉施設等に長期入所している者を除く。)が居住し、かつ防災カードを行政区の区長へ提出した世帯とする。

(1) 平成20年3月31日までに65歳以上となる高齢者

(2) 障害者や長期の病気療養者等自力では避難できず、家族や第三者の援助を要する者

(貸与の決定と期間等)

第4条 町長は、予算の範囲内で防災カードに基づき、各世帯毎の火災警報器の貸与数を決定し、行政区の区長を通して無償で貸与するものとする。

2 無償貸与の期間は、5年とし、この期間が満了したときは、その貸与品を当該貸与世帯へ譲与するものとする。

(設置箇所)

第5条 前条により無償貸与を受けた世帯(以下「被無償貸与世帯」という。)は、災害弱者等の寝室で比企広域市町村圏組合火災予防条例(平成4年条例第21号)第29条の3第2項又は第3項に規定する位置に火災警報器を設置しなければならない。

(被無償貸与世帯の責務)

第6条 被無償貸与世帯は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 火災警報器を適正に管理し、月に1回程度、作動確認をすること。

(2) 無償貸与期間中、火災警報器に不具合が生じた場合は、町が指定する事業者へ連絡すること。

(3) 行政区が実施する防災事業に積極的に参加するよう努めること。

(4) 提出した防災カードの内容に変更があった場合は、変更後の内容を含む必要事項を記載し、再度行政区の区長へ提出すること。

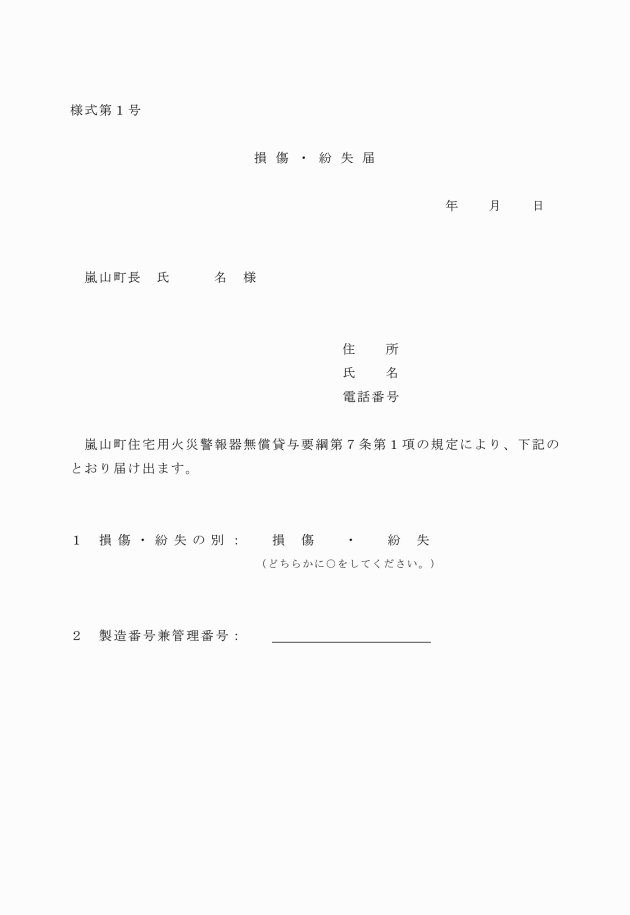

(損傷又は紛失)

第7条 被無償貸与世帯は、無償貸与期間中に故意又は過失により火災警報器を損傷又は紛失したときは、速やかに損傷・紛失届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する場合にあっては、火災警報器の代替品は貸与しない。

(1) 防災カードに虚偽の記載により火災警報器の貸与を受けた場合

(2) 無償貸与期間中に火災警報器を設置した住宅を取り壊す場合

(承継)

第9条 被無償貸与世帯が無償貸与期間中に火災警報器が設置された住宅を譲渡又は転居等により居住の用に供さなくなった時は、当該住宅を譲り受けた世帯又は借り受けた世帯等が被無償貸与世帯の地位を承継する。

2 前項の規定により被無償貸与世帯の地位を承継した世帯は、速やかに防災カードを行政区の区長に提出するものとする。

(貸与記録)

第11条 町は、行政区より情報提供を受けた防災カードの写しを無償貸与記録簿として備え、貸与状況等を記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。