蝶の里公園

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:1016

嵐山町蝶の里公園

◎蝶の里公園とは?

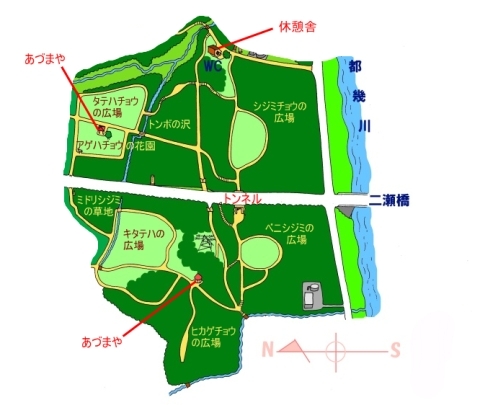

埼玉県が整備したオオムラサキの森の南側に隣接して、1993年(平成5年)に嵐山町により買収・整備されたのが『蝶の里公園』です。都幾川左岸の河岸段丘に位置するこの公園は、ビオトープ的な発想により、もともとそこにあった自然を活かし、生き物が棲みやすいように小さな流れや開けた草地、畑のような人為的環境、あるいは雑木林といった具合に、変化に富んだ環境を整備しました。都幾川の二瀬には豊かな水辺の自然が残されており、この環境と相まって、県内でも有数のすばらしい自然環境となっています。

嵐山町では「水、緑豊かな生き物にやさしいまちづくり」を将来像として目指しています。この公園は、オオムラサキの森やホタルの里等と一体的に、町の自然保護のシンボル的存在として、維持・管理及び活用が図られています。

蝶の里公園のようす

休憩舎

◎年間をとおしてみられる蝶は

『蝶の里公園』では、年間を通して約60種の蝶を観察することができます。これは埼玉県から確認されている蝶の約半分の種類数です。蝶の種類には、標高の差や気候の寒暖により、生息地が限られるものもあります。嵐山町は日本列島の中でも南の要素と北の要素の両方が影響する関東地方に位置しています。さらに、関東平野と秩父山地の間に位置する台地・丘陵帯でもあり、複雑な地形や豊かな植生も影響して、多様性に富んだ蝶相が見られるのです。

もちろん、一度にこれらの蝶すべてが観察できるわけではありません。蝶の見られる時期を次の表に示しましたので、参考にしてください。

科名

| 種名

| 成虫の見られる時期

| 幼虫の食草・食樹

|

|---|---|---|---|

アゲハチョウ科

| ウスバシロチョウ

| 5月

| ムラサキケマン

|

アゲハチョウ

| 4月から10月

| サンショウ・ミカン類

| |

クロアゲハ

| 4月から10月

| サンショウ・ミカン類

| |

オナガアゲハ

| 5月から8月

| イヌザンショウ等

| |

モンキアゲハ

|

| カラスザンショウ等

| |

カラスアゲハ

| 5月、7月から8月

| サンショウ等

| |

ミヤマカラスアゲハ

| 7月から8月

| キハダ等

| |

ジャコウアゲハ

| 5月、7月から8月

| ウマノスズクサ

| |

キアゲハ

| 4月から5月、6月から9月

| シシウド・パセリ等

| |

アオスジアゲハ

| 5月から9月

| クスノキ等

| |

シロチョウ科

| モンシロチョウ

| 2月から12月

| アブラナ類

|

スジグロシロチョウ

| 2月から10月

| アブラナ類

| |

モンキチョウ

| 2月から11月

| シロツメクサ等

| |

キチョウ

| 6月から12月(成虫越冬)

| ネムノキ・ハギ類

| |

ツマグロキチョウ

| 5月から12月(成虫越冬)

| カワラケツメイ

| |

ツマキチョウ

| 4月から5月

| イヌガラシ等

| |

タテハチョウ科

(テングチョウ亜科)

(マダラチョウ亜科)

(タテハチョウ亜科)

(ジャノメチョウ亜科)

| テングチョウ

| 5月から12月(成虫越冬)

| エノキ

|

アサギマダラ

| 5月から10月

| オオカモメヅル等

| |

サカハチチョウ

|

| コアカソ・イラクサ等

| |

アカタテハ

| 6月から12月(成虫越冬)

| カラムシ等

| |

ヒメアカタテハ

|

| ハハコグサ等

| |

ルリタテハ

| 6月から12月(成虫越冬)

| サルトリイバラ等

| |

キタテハ

|

| カナムグラ

| |

ヒオドシチョウ

|

| エノキ等

| |

イチモンジチョウ

|

| スイカズラ等

| |

アサマイチモンジ

|

| スイカズラ等

| |

コミスジ

|

| クズ・フジ等

| |

ゴマダラチョウ

| 5月から8月

| エノキ

| |

オオムラサキ

|

| エノキ

| |

コムラサキ

|

| シダレヤナギ等

| |

スミナガシ

|

| アワブキ等

| |

ミドリヒョウモン

| 6月から7月

| スミレ類

| |

メスグロヒョウモン

|

| スミレ類

| |

ツマグロヒョウモン

| 6月から7月

| スミレ類

| |

クモガタヒョウモン

|

| スミレ類

| |

ジャノメチョウ

|

| ススキ等

| |

クロコノマチョウ

|

| ススキ等

| |

ヒカゲチョウ

|

| メダケ等

| |

クロヒカゲ

|

| アズマネザサ等

| |

ヒメジャノメ

|

| イネ・タケ類等

| |

コジャノメ

|

| ススキ等

| |

ヒメウラナミジャノメ

| 4月から9月

| ススキ・チガヤ等

| |

サトキマダラヒカゲ

| 4月から8月

| アズマネザサ等

| |

シジミチョウ科

| ウラギンシジミ

|

| クズ・フジ等

|

ベニシジミ

| 3月から11月

| スイバ・ギシギシ

| |

ゴイシシジミ

|

| アブラムシ類

| |

コツバメ

|

| アセビ・ガマズミ

| |

トラフシジミ

|

| クズ・フジ等

| |

ムラサキシジミ

| 6月から12月(成虫越冬)

| アラカシ・コナラ等

| |

ムラサキツバメ

|

| マテバシイ

| |

ウラゴマダラシジミ

| 5月から6月

| イボタノキ等

| |

ミズイロオナガシジミ

| 6月

| クヌギ・コナラ等

| |

アカシジミ

| 5月から6月

| クヌギ・コナラ等

| |

ウラナミアカシジミ

| 6月

| クヌギ・コナラ等

| |

ミドリシジミ

| 6月から8月

| ハンノキ

| |

オオミドリシジミ

|

| クヌギ・コナラ等

| |

ヤマトシジミ

|

| カタバミ

| |

ツバメシジミ

| 4月から10月

| シロツメクサ等

| |

ウラナミシジミ

|

| フジマメ・エンドウ等

| |

ルリシジミ

|

| クズ・フジ等

| |

セセリチョウ科

| アオバセセリ

| 5月から8月

| アワブキ等

|

ギンイチモンジセセリ

|

| チガヤ・アシ等

| |

ホソバセセリ

| 6月から7月

| ススキ等

| |

ダイミョウセセリ

|

| ヤマノイモ等

| |

ミヤマセセリ

|

| クヌギ・コナラ等

| |

イチモンジセセリ

| 6月から11月

| イネ・ススキ等

| |

チャバネセセリ

|

| ススキ等

| |

ミヤマチャバネセセリ

|

| ススキ等

| |

オオチャバネセセリ

|

| アズマネザサ等

| |

コチャバネセセリ

|

| メダケ等

| |

ヒメキマダラセセリ

|

| チヂミザサ等

| |

ヘリグロチャバネセセリ

|

| キツネガヤ

|

ベニシジミ

ムラサキシジミ

ウラナミアカシジミ

◎観察しやすいように工夫

『蝶の里公園』では、蝶を観察しやすいように、公園内にいくつかの区分を設けています。

草原や畑、雑木林といったそれぞれの場所に応じて、その環境を好む蝶の幼虫の食草・食樹を残すように管理し、また成虫の蜜源となる花を増やすようにしています。

蝶の里公園

『アゲハチョウの花園』には、花をたくさん植えて、アゲハチョウの仲間がたくさん集まるよう工夫しました。中でも中国原産の「ブットレア」は別名バタフライ・ブッシュ(蝶のための茂み)とも呼ばれ、紫や白の花にはアゲハチョウ類やセセリチョウ類、ヒョウモンチョウ類など、たくさんの蝶が飛来します。他にもピンク色の花が鮮やかなシモツケ、白やピンクの花をつけるカクトラノオ、ヒャクニチソウやランタナもオレンジやピンクなど鮮やかな花を付けます。これらの花々は蝶の蜜源として大きな役割を果たしています。

『タテハチョウの広場』は草地環境として管理し、アカタテハやヒメアカタテハ、ヒョウモンチョウ類など草原性のタテハチョウが多く見られます。

『シジミチョウの広場』には、雑木林と草地を配し、アカシジミやウラナミアカシジミ、ミズイロオナガシジミ等のゼフィルスの仲間やトラフシジミ、ヤマトシジミなどが多く見られる環境として管理しています。雑木林はさらに細かな区分をし、伐採・更新の計画を立て、区分ごとに毎年ボランティアが伐採を行っています。こうすることで樹木が萌芽更新され幼木が育ち、シジミチョウにとって棲みやすい環境となります。

大きくなった広葉樹を伐採

萌芽更新された幼木

『ミドリシジミの草地』では、ハンノキとそれに続く草地を再現し、枝先を飛び交うミドリシジミが見られるよう工夫しました。

『キタテハの広場』には果樹を植え、熟れた果実にたくさんのキタテハやその他のタテハチョウ類が集まるよう工夫しています。

『ベニシジミの広場』では遊歩道を含めて草地環境として管理し、開けた草地を好むベニシジミが飛び交う場所となっています。

遊歩道は頻繁に草刈りを行うため、そうした場所を好むアザミ類やオオバギボウシなどが多く見られます。草刈りの際にはこうしたものをある程度残すようにし、花を咲かせるような工夫をしています。少し通行には不便かもしれませんが、蝶たちのためですのでおおめにみてあげてください。

◎トンボも種類が豊富

蝶の里公園』でたくさん見られるのは、何も蝶だけではありません。都幾川の二瀬は清流として知られ、幼虫期を水中で過ごすトンボの仲間が多いことで、全国的に有名な場所でもあります。このため隣接する蝶の里公園には羽化したばかりのトンボがたくさん生息しているのです。

特に多いのがハグロトンボ。蝶のようにひらひらと黒い翅をはばたかせて飛び、雑木林の林床にたくさん群れています。よく見ると、中に混じって清流性のアオハダトンボがいることもあります。サナエトンボの仲間も多く、コオニヤンマ、アオサナエ、ホンサナエ、ヤマサナエなどは普通に見られます。ヤンマ類ではオニヤンマ、ギンヤンマ、ヤブヤンマ、カトリヤンマが多く、サラサヤンマも少ないながら生息しています。ほかにも赤とんぼの仲間やオオシオカラトンボ、ショウジョウトンボ、イトトンボ類など季節によって豊富なトンボが姿を見せてくれます。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます