○嵐山町会計規則

昭和63年6月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 課 嵐山町課設置条例(平成8年条例第11号)に基づく課(上下水道課を除く。)、嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)に基づく課、議会事務局、嵐山町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第7号)に基づく課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び町長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 町長及び町長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けている出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けている分任出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴するもののほか、町の所有に属しない現金又は有価証券で法律又は政令の規定に基づき、保管するものをいう。

(出納員及び分任出納員の設置等)

第3条 町に出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は課の長、又はこれに相当する職の者とし町長が任命し辞令を用いることなく、その職にある間出納員を命ぜられたものとみなす。分任出納員は所属の出納員の命を受け、その出納事務の一部をつかさどる。

3 町長は、出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、会計管理者と協議のうえ、別に出納員を任命することができる。

4 町長は、出納員の事故がなくなったとき、又は後任者が任命されたときは直ちに前項の出納員を解任しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第4条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(調定の特例)

第5条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第6条 歳入徴収権者は、分割して納入される歳入については、納期毎に当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定後の変更)

第7条 歳入徴収権者は、調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(調定外誤納調定)

第8条 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない金額を納付し、又は調定額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第4条に準じて調定し、過誤納金還付(充当)通知書を納入者に発しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第4条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第10条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入通知書の表示)

第13条 第9条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第14条 歳入徴収権者、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは領収を証する書面(以下「領収書」という。)を交付しなければならない。ただし、歳入について会計管理者が特に指定するものは、領収書の発行を省略することができる。

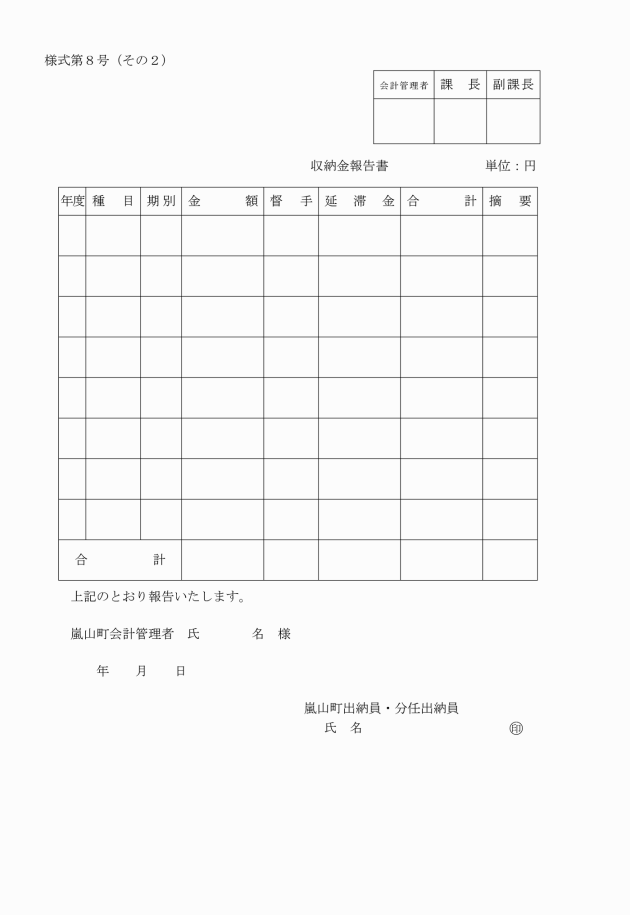

(収納金の払込)

第16条 会計管理者等は、現金を収納したときは収納金報告書により速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

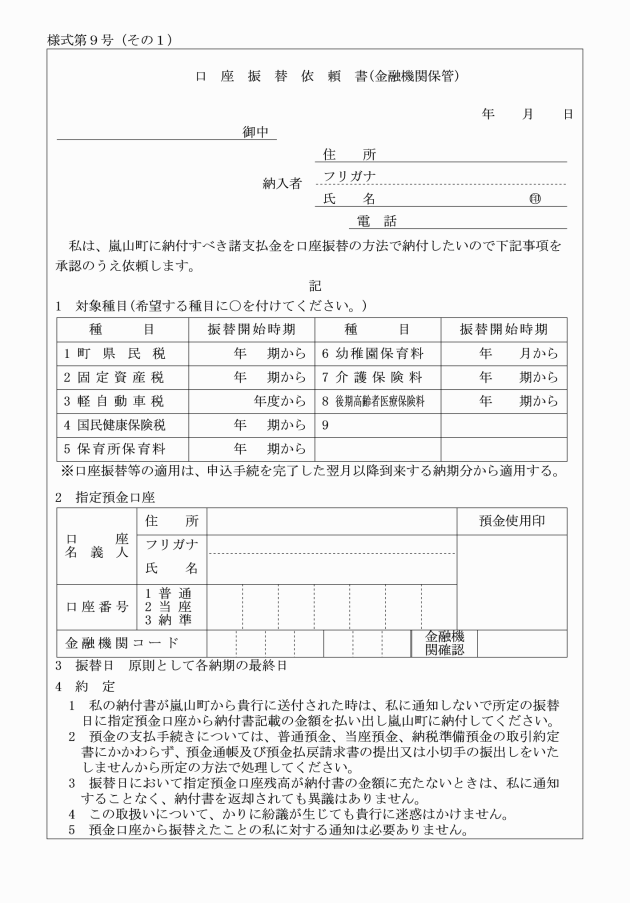

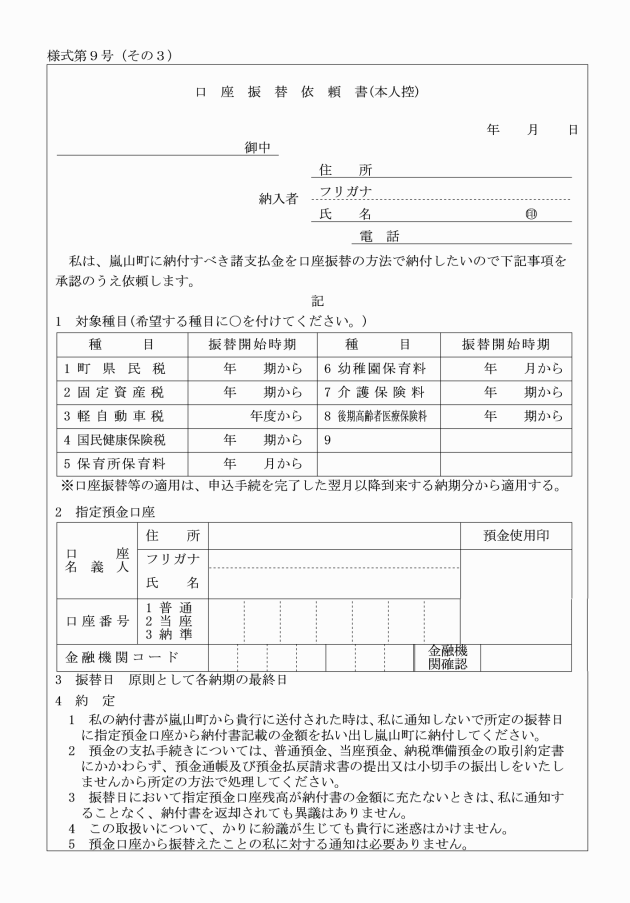

第17条 歳入徴収権者は、納入者から令第155条の規定に基づき、口座振替の方法により歳入を納入する旨の申出があったときは、口座振替依頼書を提出させ、納入者が指定する金融機関に納入通知書等を送付することができる。

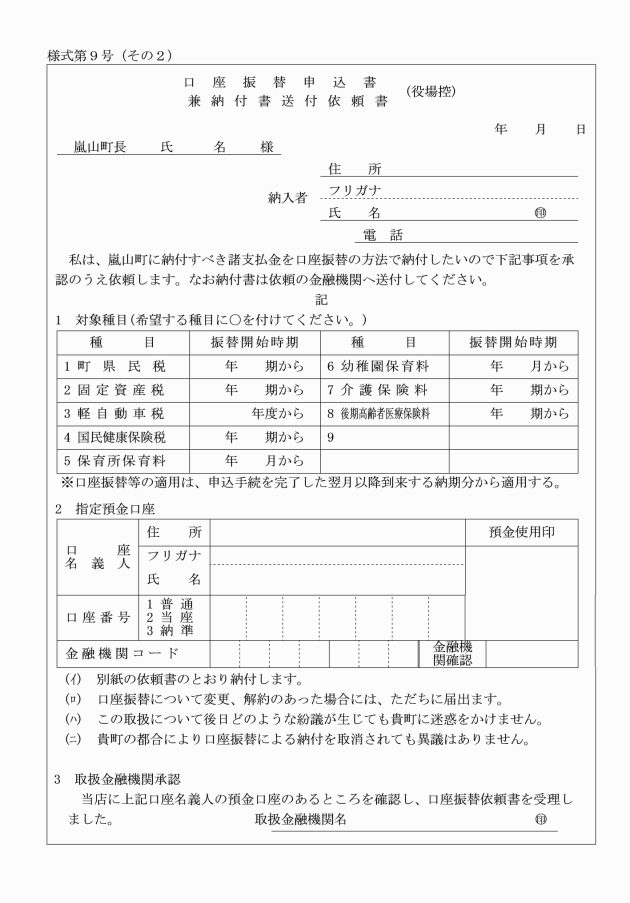

2 歳入徴収権者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして当該金融機関の承諾を得て口座振替申込書兼納付書送付依頼書を提出させなければならない。

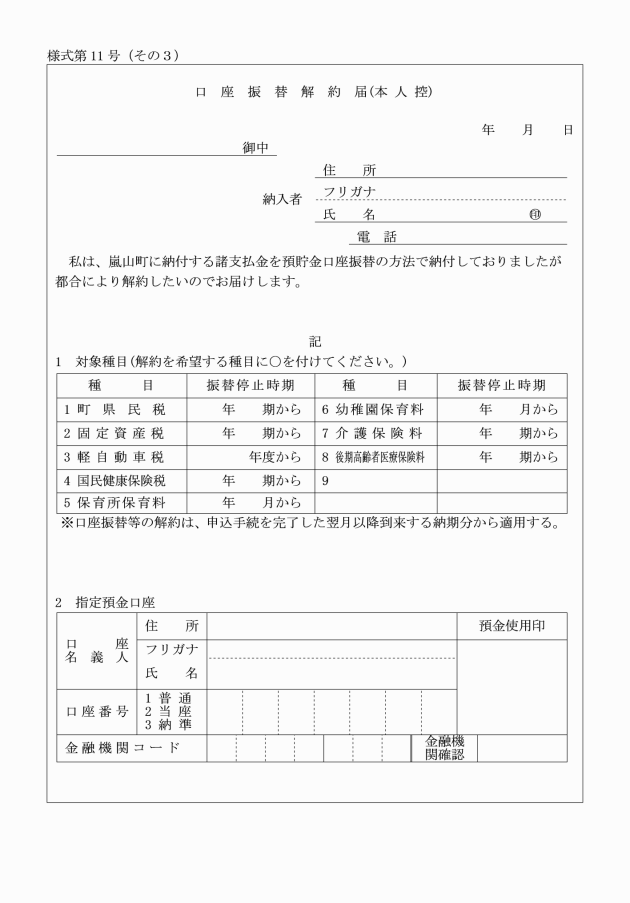

3 歳入徴収権者は、納入者から口座振替により歳入を納付する方法を変更又は取消す旨の申出があったときは、口座振替変更届又は口座振替解約届を提出させなければならない。

(郵便振替による納付)

第17条の2 歳入徴収権者は、納入者から令第155条の2の規定に基づき、郵便振替の方法により歳入を納入する旨の申出があったときは、自動振込利用申込書を提出させ、納入者が指定する郵便局に納入通知書等を送付することができる。

(小切手の支払地)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱)

第19条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第20条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算して8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算して175日を経過して提示された振替払出証書及び為替証書

(証券納付の表示)

第21条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

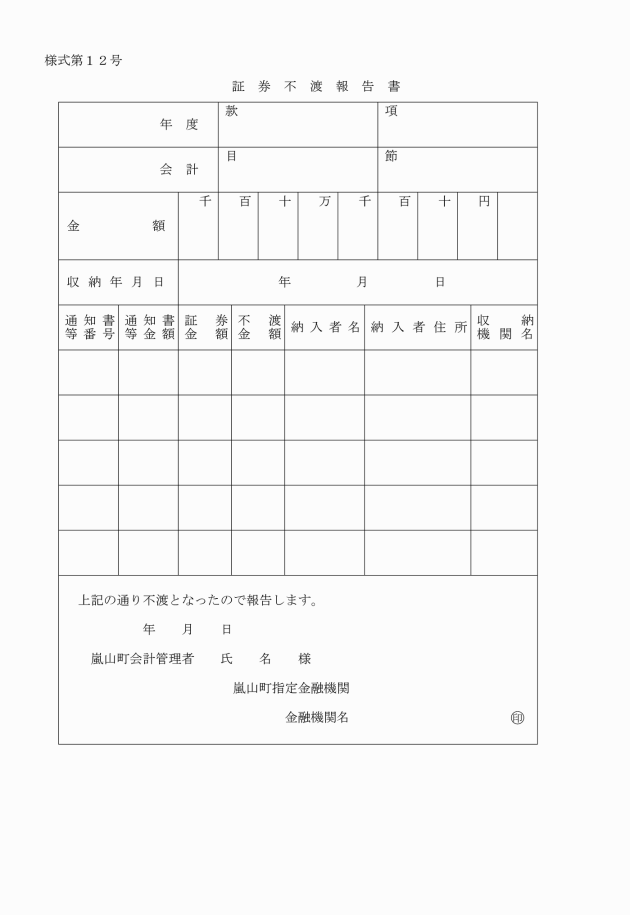

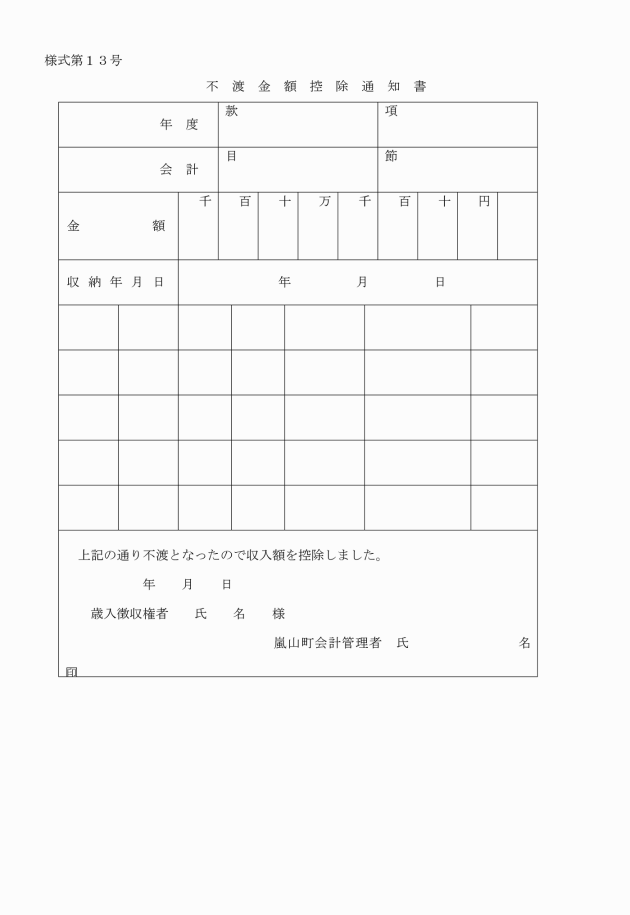

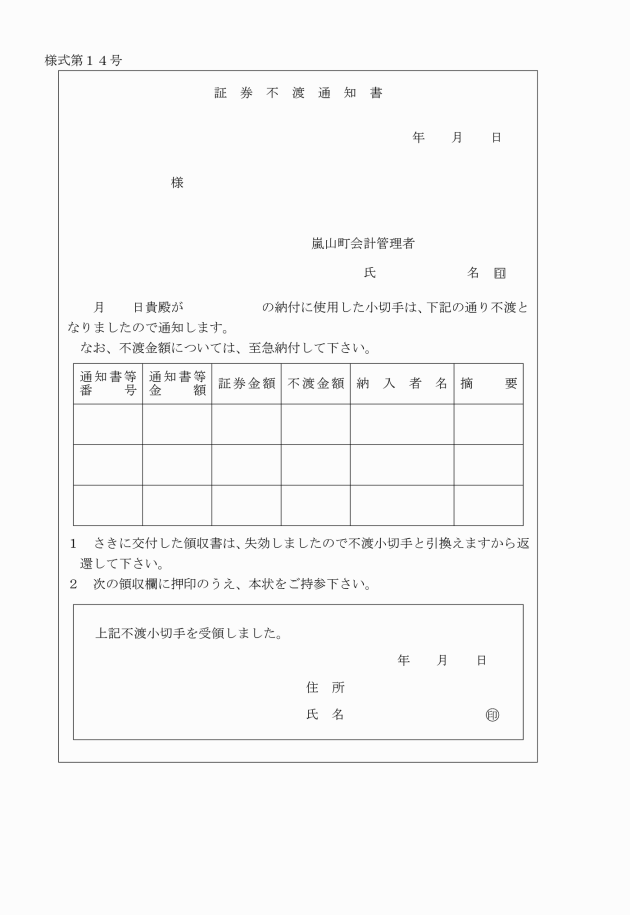

第22条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書を受けたときは、速やかに納入者に対し、証券不渡通知書により通知し、かつ、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書により、歳入徴収権者に通知しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第23条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納入通知書等を作成し、その上部余白に「証券不渡」又は「証券不渡分」と表示して納入者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(収入事務の委託)

第24条 歳入徴収権者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務委託者である旨の証票を交付しなければならない。

2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した町税を正確に記録し、収納事務を適切に処理する体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の管理のため必要な管理体制を有すること。

(受託者の事務手続)

第25条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を、速やかに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第25条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定により指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定した日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収納の整理)

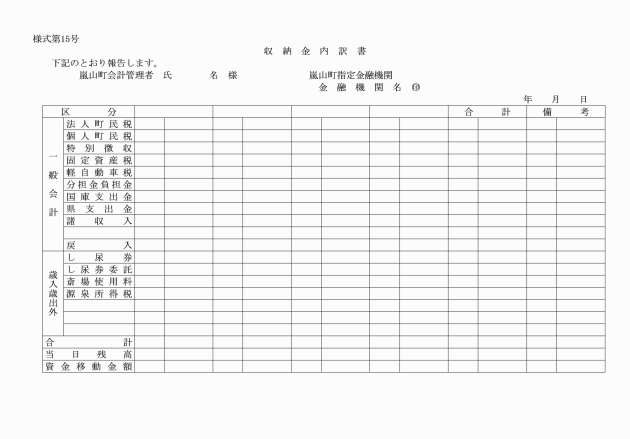

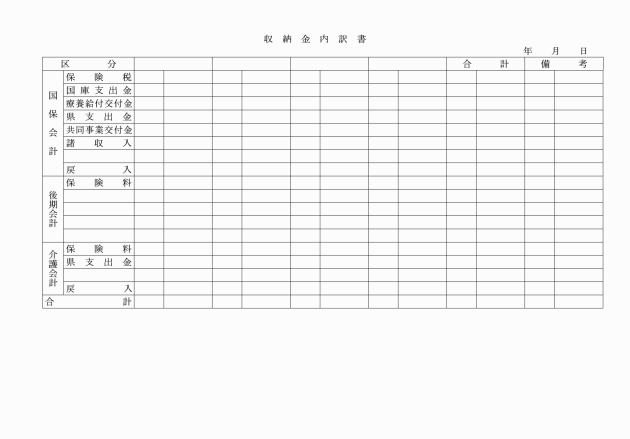

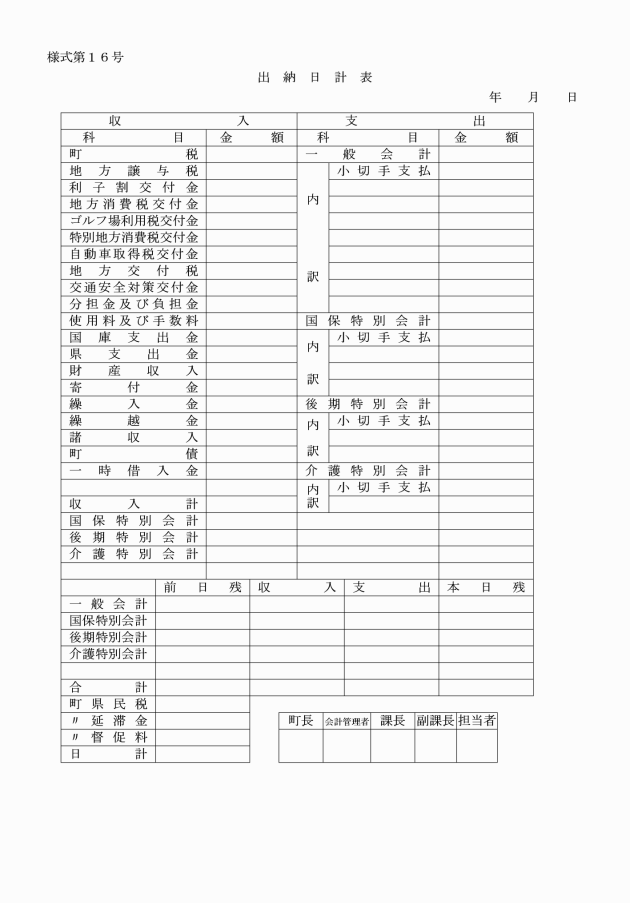

第26条 会計管理者は、指定金融機関から収納金内訳書に添えて、領収済通知書等の送付を受けたときは、所属年度、会計別、及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、出納日計表及び当該収入に係る領収済通知書等を添付して収入小票を作成し歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者が貯金事務センター又は郵便局から払込通知書又は領収済通知書の送付を受けた場合に準用する。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係帳簿に収入済の記録をしなければならない。町民税と併せ徴収された県民税については、これを按分整理し、歳入歳出外現金に振替えなければならない。ただし、月末に取りまとめ按分整理することを妨げない。

(督促)

第27条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第10条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

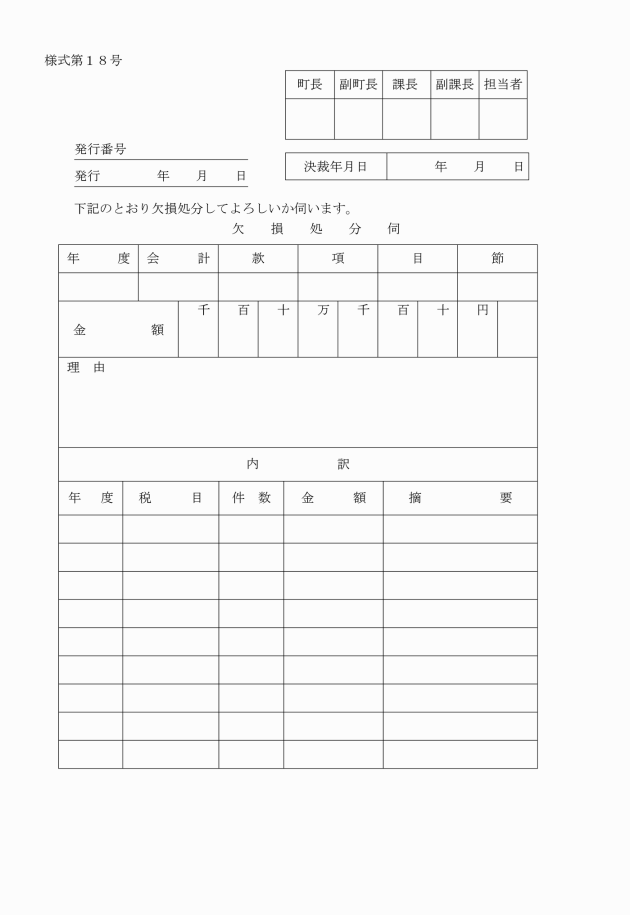

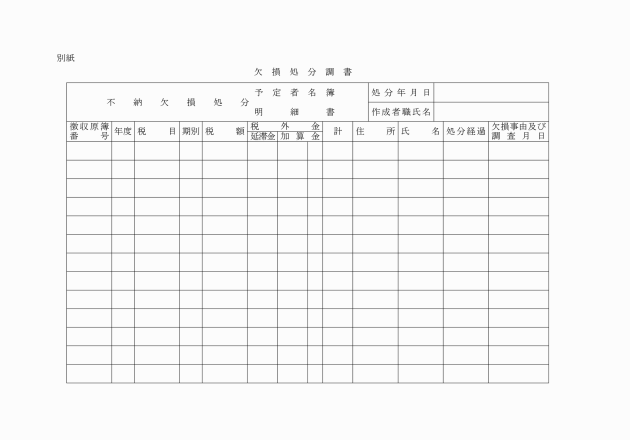

(欠損処分)

第28条 歳入徴収権者は、町税及び税外収入について欠損処分しようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

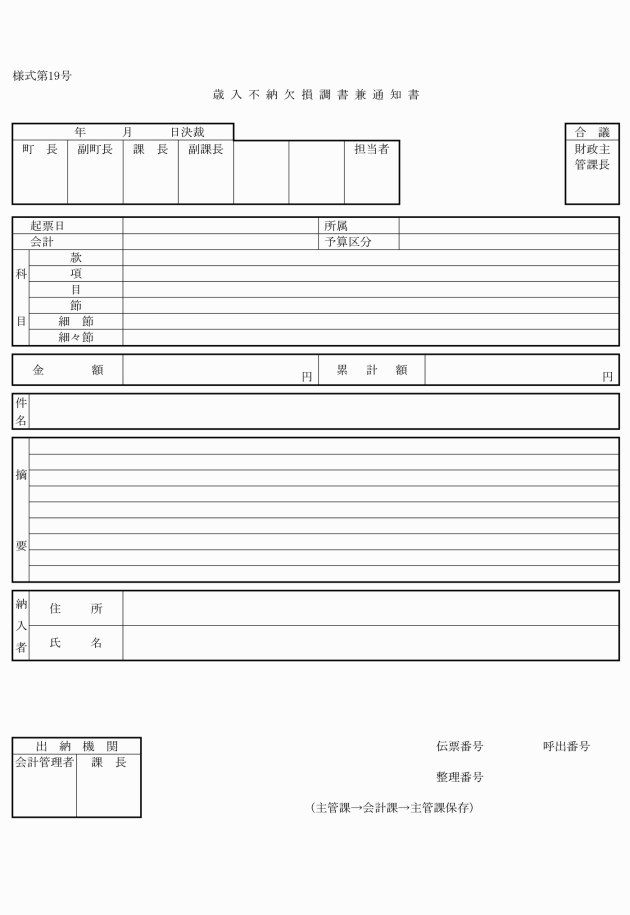

2 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは歳入不納欠損調書兼通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し確認したうえ、会計管理者に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

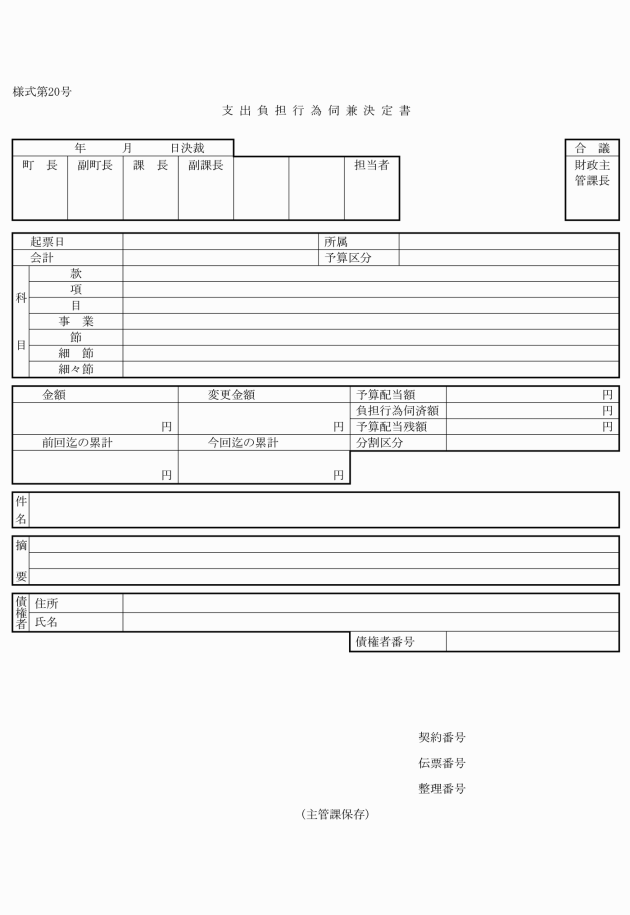

2 支出の命令は、支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書(以下「支出命令書」という。)によるものとし、その種類、記載事項及び添付書類は別表第1によるものとする。

3 支出命令書は、支出期日前5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令の表示)

第30条 継続費、逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払及び前金払による支出命令書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

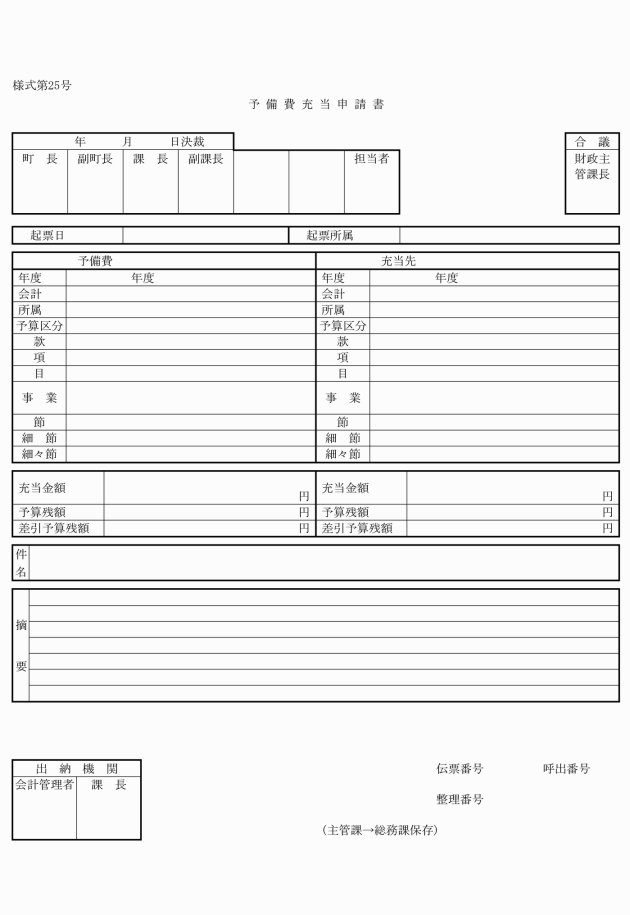

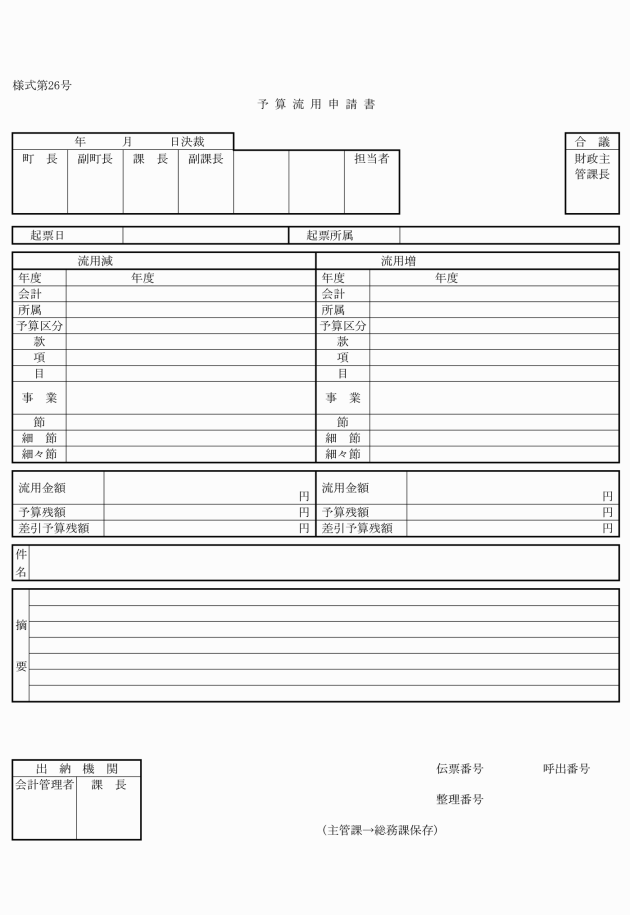

(予備費充当等通知)

第31条 嵐山町予算規則(昭和39年規則第1号。以下「予算規則」という。)第21条第2項による予備費充当申請書及び同第20条第4項による予算流用申請書は、支出命令書と同時に会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第32条 会計管理者は、支出命令に基づき小切手をもって直接債権者に支払をするときは、令第165条の4の規定により小切手を振出し、領収書を徴さなければならない。ただし、債権者より現金支払の申出があったときは、現金支払をすることができる。

(小切手及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑は、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(使用小切手)

第34条 会計管理者が振り出す小切手は、通常持参人払式とする。

(小切手番号)

第35条 小切手には、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第36条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければならない。

(小切手の交付)

第37条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第38条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、余白に削除、加入の字数を記載して小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱)

第39条 書損等による小切手の廃棄は、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(使用済小切手帳の保存)

第40条 会計管理者は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し保存しなければならない。

(小切手の喪失)

第41条 会計管理者は、小切手持参人が喪失により当該小切手を提示できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第42条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時調達しなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 式典、講演会その他の会合の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(4) 非常勤職員の報酬及び費用弁償

(5) 選挙当日の投票及び開票に要する経費

(6) 交際費

(7) 損害賠償に要する経費

(8) 全各号に掲げるもののほか、現金をもって支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めたもの

2 資金前渡を受けることのできる者は、原則として課の長又はこれに相当する職の者とする。ただし、必要に応じ会計管理者と協議のうえ、資金前渡を受ける者を別に指定することができる。

(資金前渡の精算)

第43条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収書を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証する書類をもってこれに代えるものとする。

2 精算による残金は、直ちに戻入書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第44条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 柔道整復師施術料

(4) 損害賠償金

(概算払の精算)

第45条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費にかかる事務終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(前金払)

第46条 令第163条第8号の規定による規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

(前金払を受けている場合の部分払)

第46条の2 前金払を受けている場合の部分払の額は、前金払に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)第22条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

(繰替払の手続)

第47条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第164条の規定に基づき町長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し支出命令権者に報告しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続きによってするものとする。

(隔地払)

第48条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金の手続)

第49条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金させるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引き換えに指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第50条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第51条 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、FD口座振替明細書及び口座振替依頼書並びに小切手を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、通信回線を利用し、口座振替依頼書の内容を送信する場合は、指定金融機関への口座振替依頼書の交付を要しない。

(支出の整理)

第52条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、その支出にかかる証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録するとともに、これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第53条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第56条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(郵便振替料金の支払)

第54条 郵便振替受払料金又は町の負担すべき経費については、郵便振替受払通知に基づき、直ちに振替の手続きをしなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第55条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

2 法第232条の6第1項の規定により会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は100万円とする。

3 会計管理者は、出納員等が事務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第56条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第57条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月1回、その他必要と認めるときに、町長に報告しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第58条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他保証金

(2) 保管金

ア 源泉徴収した所得税

イ 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

ウ 徴収受託金

エ 市町村共済組合掛金

オ その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納は、歳計現金の出納の例によりこれを行わなければならない。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第59条 歳入予算の所属収入通知書及び歳出予算の配当を受けた課長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、出納閉鎖後15日以内に会計管理者に送付しなければならない。

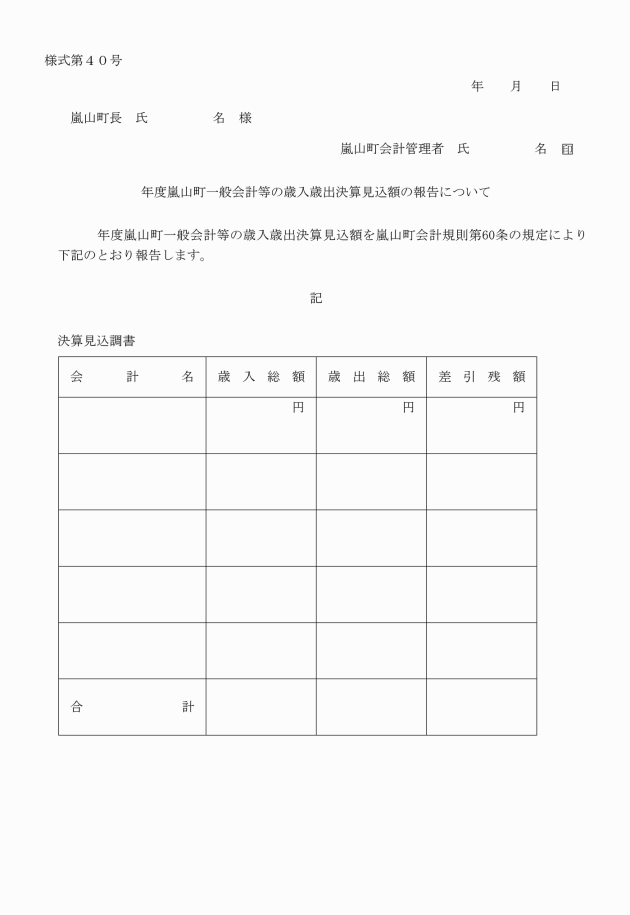

(決算見込額の報告)

第60条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込調書を作成し、町長に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の検査)

第61条 会計管理者は、令第168条の4の規定により指定金融機関等の定期検査を年1回以上あらかじめ指定する日に行わなければならない。

(統轄店)

第62条 指定金融機関には、統轄店を設けるものとし、嵐山町に属する公金の収納及び支払の事務を統轄させるものとする。

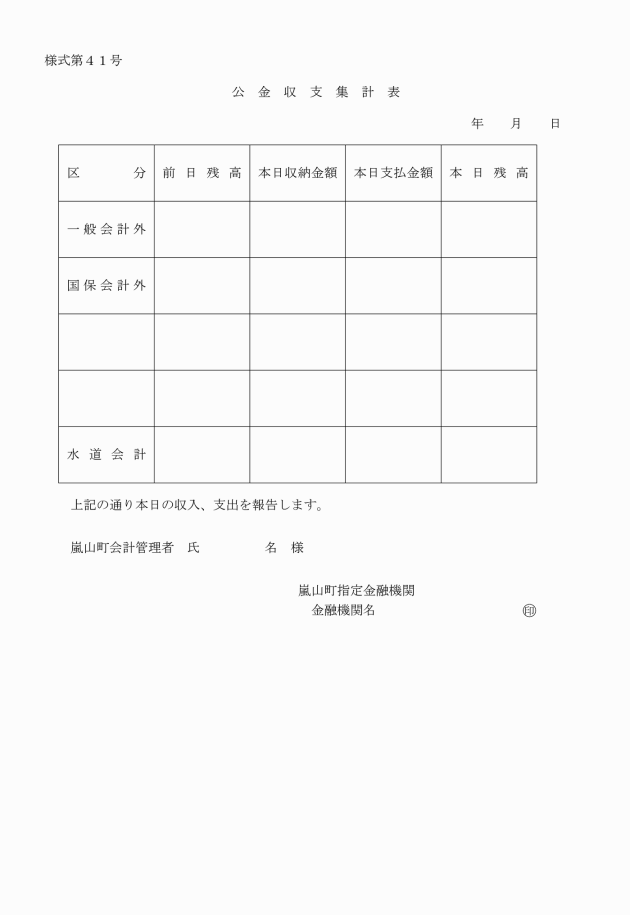

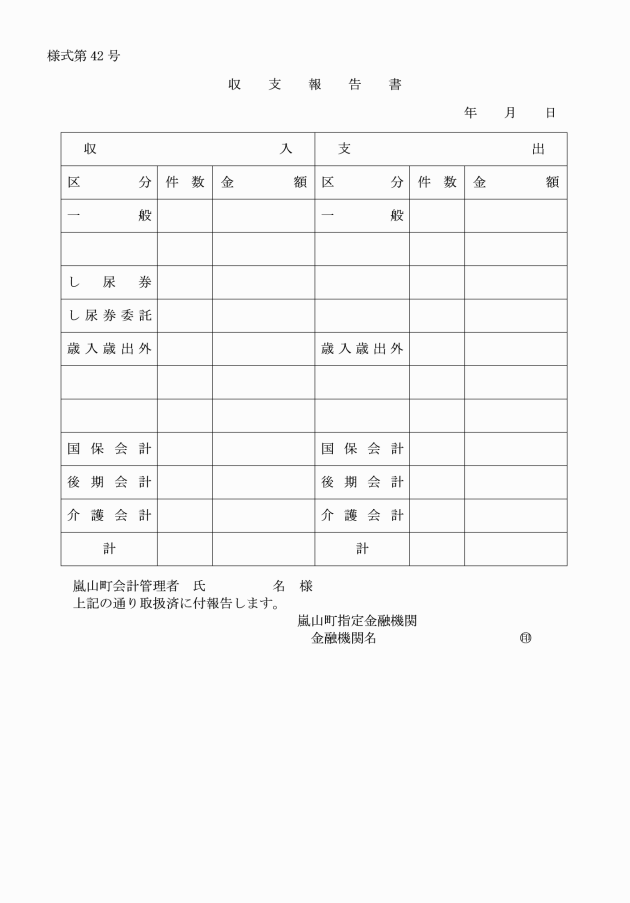

2 統轄店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを一般会計及び特別会計に大別し、更に歳入科目、歳入歳出外現金、歳出金に区分し整理すること。

(2) 前号に定める収納金を別に定める普通預金勘定嵐山町会計管理者名義に入金すること。

(3) 毎日、収納金内訳書、公金収支集計表、収支報告書を作成し、領収済通知書等とともに会計管理者に送付すること。

(4) 会計管理者より口座振替払の依頼を受けたものについては、支出証書の表面に資金受領印を押印し、振替の手続をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか統轄店として必要なこと。

(指定金融機関以外の者への預入)

第63条 会計管理者は、特に必要と認めた場合には、町長の許可を得て、指定金融機関以外の次の金融機関へ歳計現金を預金することができる。

(1) 埼玉りそな銀行東松山支店嵐山出張所

(2) 東和銀行東松山支店

(3) 武蔵野銀行小川支店

(4) 埼玉中央農業協同組合嵐山支店

(5) 嵐山郵便局

(6) 中央労働金庫東松山支店

(歳計現金等の受払)

第64条 指定金融機関等は、この規則に定めるものを除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(収納の通知等)

第65条 指定金融機関等は、納入者から歳入の収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の送付は、統轄店が行うものとし、収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統轄店に送付するものとし、統轄店にあっては、収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに総括し、送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第66条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の提示を受け、その支払をするときは、そのつど支出に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払出し、振替えて整理しなければならない。

2 前項の規定により支払をしたときは、毎月支払した当月分の小切手支払調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財政処理の帳簿)

第67条 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 預金整理簿(郵便振替預金を含む)

(5) 歳入歳出外現金出納簿

(6) 保管有価証券出納簿

(7) 保管有価証券整理簿

(8) 基金出納簿

(9) 公有財産整理簿

(10) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

2 課の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算差引簿(各課)

(2) 町税及びその他の徴収金記録簿(当該課)

(3) 過誤納金整理簿(当該課)

(4) 滞納整理簿(当該課)

(5) 誤払金整理簿(会計課)

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第68条 財務の処理については、別表第2の諸票によらなければならない。

2 町長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第10章 事務引継

(会計管理者等の異動手続)

第69条 会計管理者の異動又は会計管理者の職務を代理すべき理由が生じたときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨及び異動等の年月日並びに会計管理者又は会計管理者職務代理者の職、氏名並びに印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納員等の引継)

第70条 出納員又は分任出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から3日以内に引継書を2部作成し、連署押印のうえ、1通を後任者に引継ぎ、他の1通は、分任出納員は出納員に提出し出納員は分任出納員の引継書を添付して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継を行う場合、前任者、後任者立会いのうえ、関係諸票簿と現金を照合し、関係帳簿の最終に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、双方連署押印しなければならない。

第11章 雑則

(首標金額の表示)

第71条 収入通知書等、請求書、領収書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。

(記載事項の訂正)

第72条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(外国文の証拠書類)

第73条 外国文をもって記載した証拠書類については、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

附則

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいてなされている手続、その他の行為は、この規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

附則(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第55号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附則(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年8月19日から施行する。

附則(平成15年規則第38号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成15年規則第155号)

この規則は、平成15年7月22日から施行する。

附則(平成17年規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成20年度分以後の会計に関する事務に適用し、平成19年度分までの会計に関する事務に限り、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する

附則(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の嵐山町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

附則(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

支出の区分

節 | 区分 | 命令書の種類 | 支払内容欄記載事項及び添付書類 | |

コード | 名称 | |||

1 | 報酬 | 議員報酬 | 支出負担行為伺兼支出命令書 | 月分議員報酬 |

条例に定められた委員報酬 | 〃 | 委員会名 日額の場合は開催日 半期分及び年額の場合は期間 月分非常勤職員報酬等 | ||

2 | 給料 | 〃 | 月分給与 | |

3 | 職員手当等 | 〃 | 月分給与 | |

4 | 共済費 | 〃 | 月分職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金等 | |

5 | 災害補償費 | 〃 | 内容等 | |

6 | 恩給及び退職年金 | 〃 | 内容等 | |

7 | 報償費 | 条例にない委員の出席報償 | 〃 | 委員会名 開催日等 |

謝礼金 | 〃 | 使用目的 行事の場合開催日等 | ||

前納報償金 | 〃 | 内容、目的等 | ||

小中学校等運動会などの賞品代 | 〃 | 使用目的 開催日等 | ||

大会退職者等記念品代 | 〃 | 使用目的 行事の場合開催日等 | ||

8 | 旅費 | 費用弁償 | 〃 | 委員会名 開催日等 |

普通旅費 特別旅費 | 〃 | 旅行命令簿 旅費明細書等 | ||

9 | 交際費 | 〃 | 使用目的等 | |

10 | 需用費 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 財材料費 医薬材料費 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 物品名 使用目的 使用場所 受領日等 |

11 | 役務費 | 通信運搬費(切手等) | 支出負担行為伺兼支出命令書 | 月分電話料 切手種類等 |

保険料 手数料 | 〃 | 保険の名称 役務の内容 契約書の写等 | ||

12 | 委託料 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 委託目的 契約書の写 検査調書の写 成果品受領日等 | |

13 | 使用料及び賃借料 | 賃貸契約による借上料(土地等)自動車、器具類の借上有料道路通行料、駐車場使用料等 | 〃 | 使用目的 使用期日 契約書の写等 |

14 | 工事請負費 | 〃 | 工事名 契約書の写 検査調書の写等 | |

15 | 原材料費 | 〃 | 使用目的 受領日等 | |

16 | 公有財産 購入費 | 〃 | 取得目的 契約書の写 所有権移転登記済を確認する書類等 | |

17 | 備品購入費 | 〃 | 備品名 契約書の写 検査調書の写 受領日等 | |

18 | 負担金補助及び交付金 | 負担金 | 〃 | 負担金の名称 納入通知書等 |

補助金 交付金 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 補助金の名称 補助指令書又は補助金交付決定通知書の写等 | ||

19 | 扶助費 | 児童手当 医療費 教育扶助 | 支出負担行為伺兼支出命令書 | 扶助の名称 内容 決裁書の写等 |

20 | 貸付金 | 〃 | 貸付の名称 目的決裁書の写等 | |

21 | 補償補填及び賠償金 | 補償料 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 補償の内容 契約書の写等 |

賠償金 | 〃 | 賠償の内容 示談書の写又は決裁書の写等 | ||

22 | 償還金利子及び割引料 | 地方債の償還(利子含) | 〃 | 地方債の名称 償還日 償還金明細書の写等 |

過年度分収入過誤納金還付金 | 支出負担行為伺兼支出命令書 | 償還金の名称 内容等 | ||

23 | 投資及び出資金 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 出資金等の名称 契約書の写等 | |

24 | 積立金 | 支出負担行為伺兼支出命令書 | 積立金の名称 内容等 | |

25 | 寄附金 | 〃 | 寄附金の内容 決裁書の写等 | |

26 | 公課費 | 〃 | 公課費の内容等 | |

27 | 繰出金 | 支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書 | 繰出金の内容等 | |

別表第2

様式番号 | 名称 | 参照条文 |

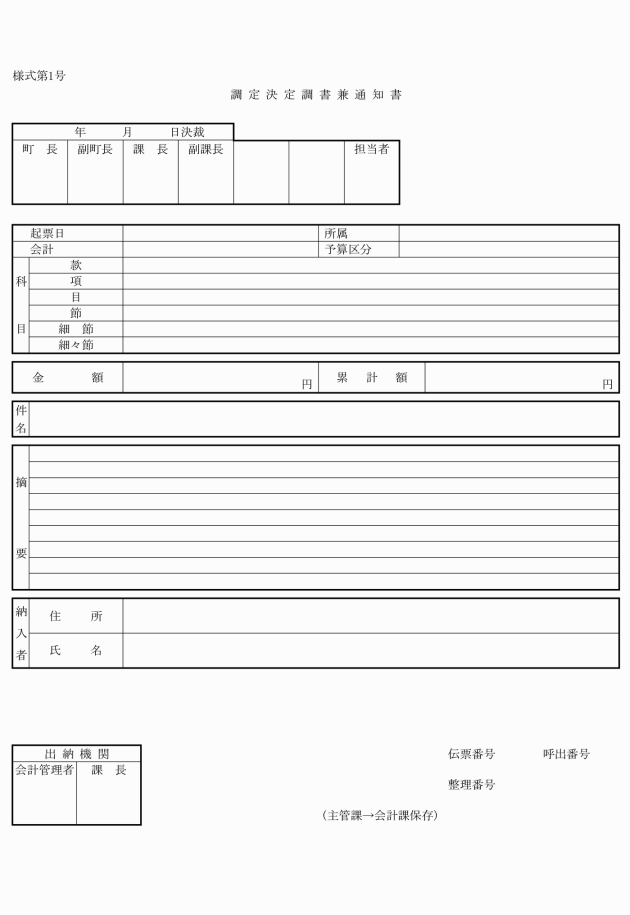

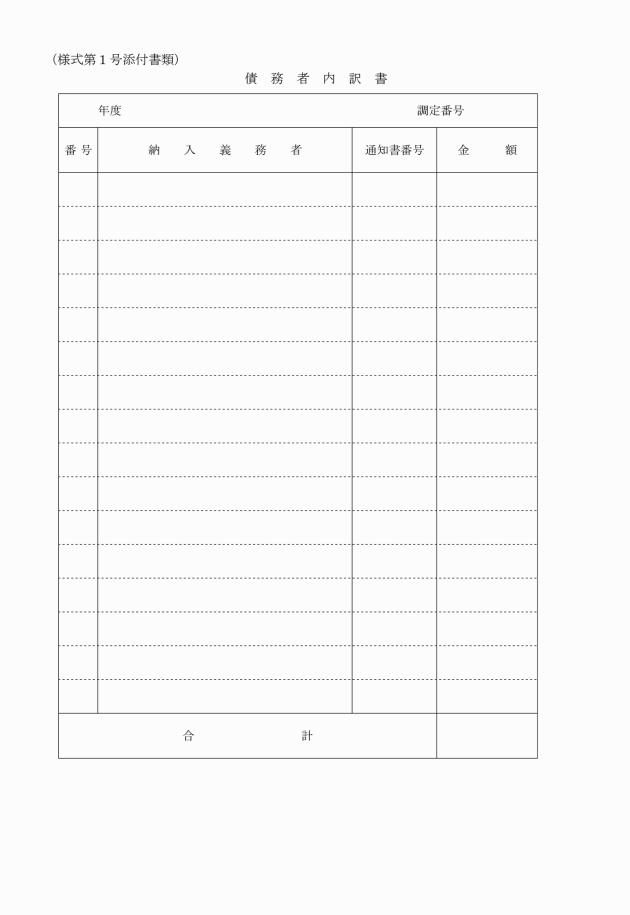

1 | 調定決定調書兼通知書 添付書類 債務者内訳表 | 4条 7条 12条 |

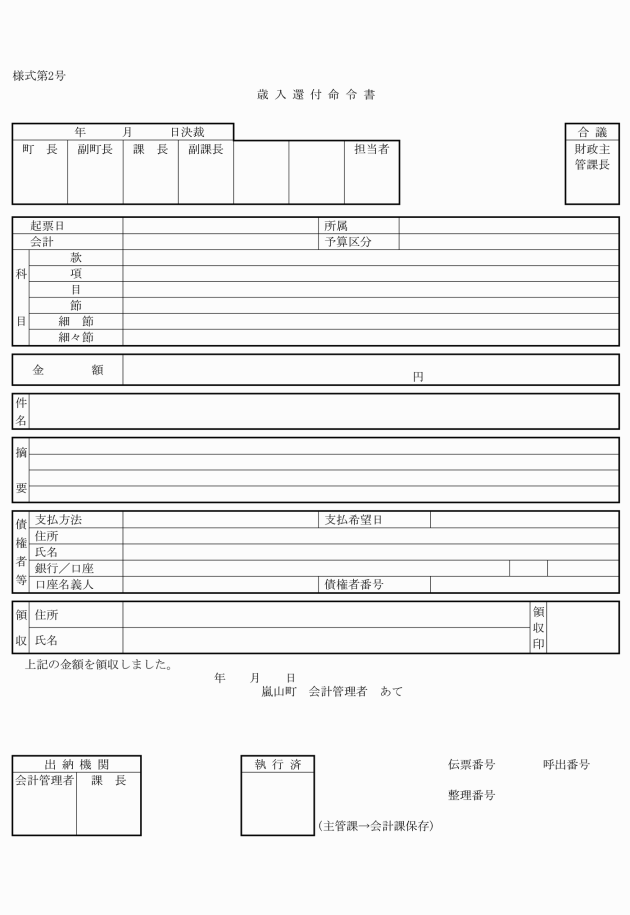

2 | 歳入還付命令書 | 8条 |

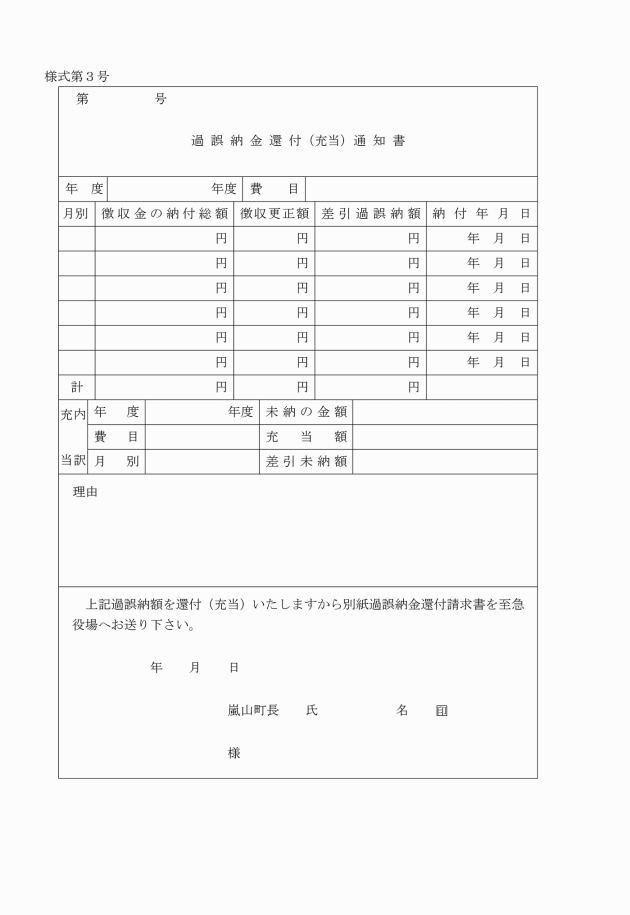

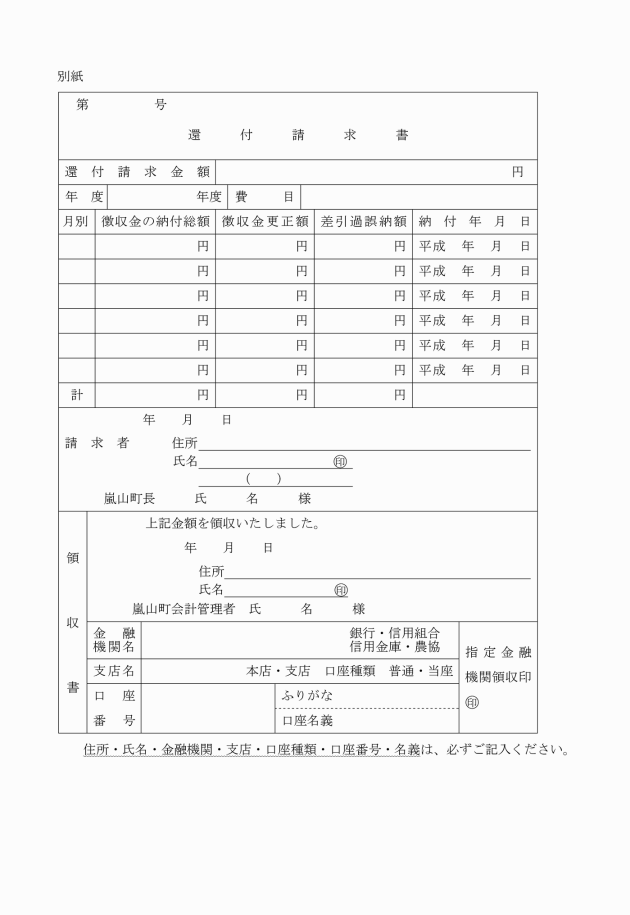

3 | 過誤納金還付(充当)通知書 別紙 還付請求書 | 8条 |

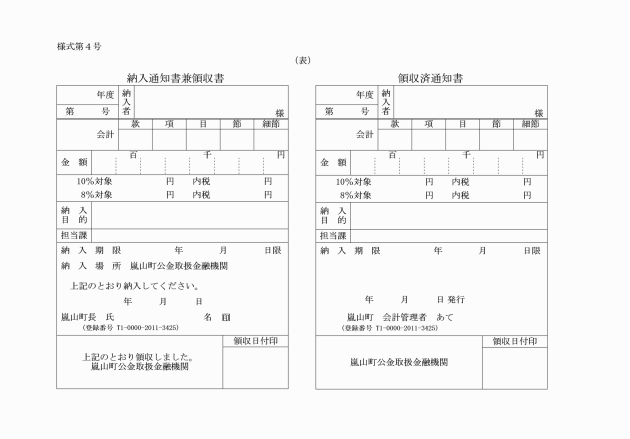

4 | 納入通知書兼領収書(領収済通知書) | 11条 15条 |

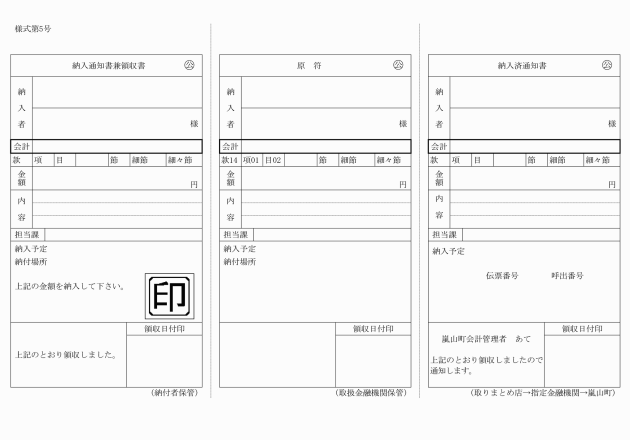

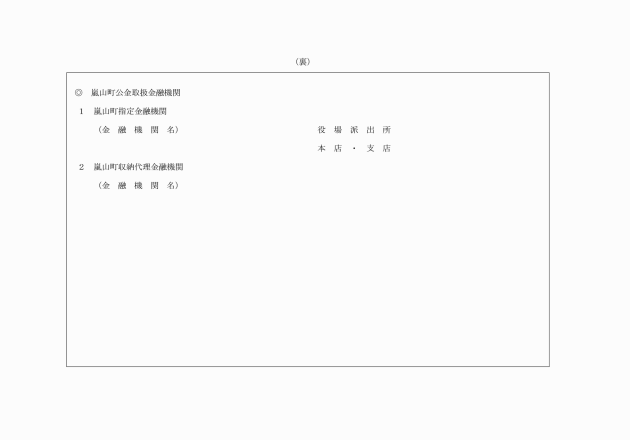

5 | 納入通知書(納入通知書兼領収書・納入済通知書) | 11条 15条 |

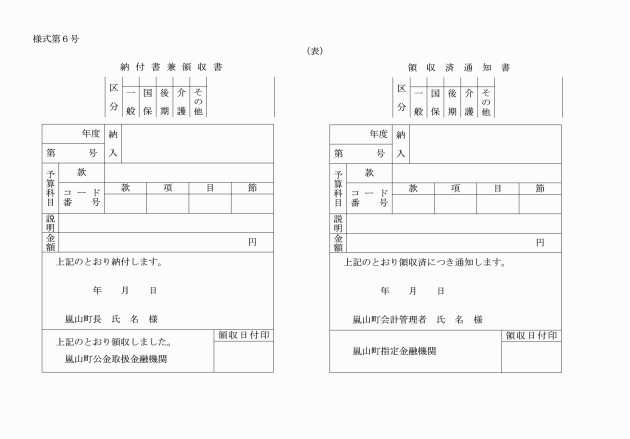

6 | 納付書兼領収書(領収済通知書) | 11条 15条 |

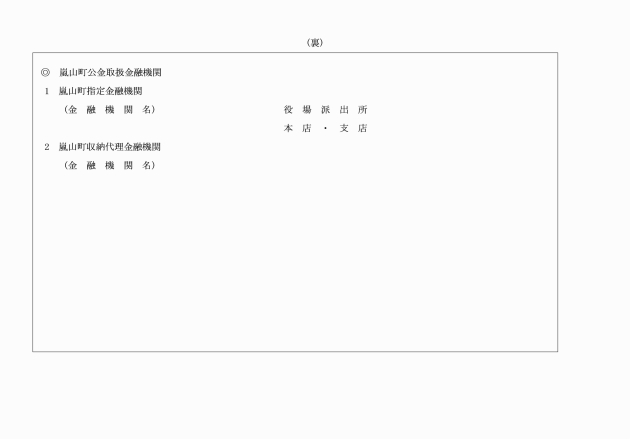

7 | 保育料納付書兼領収書 | 11条 15条 |

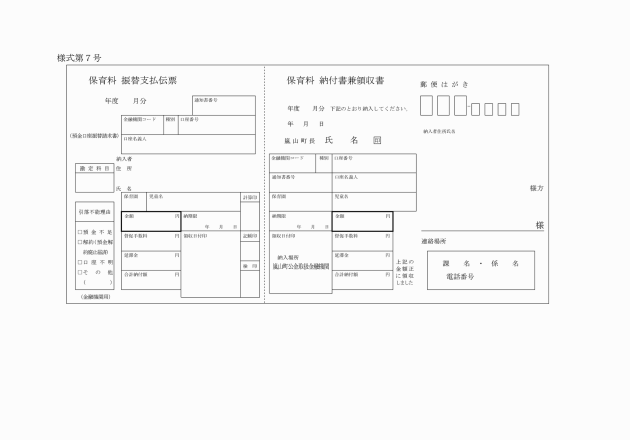

8(その1) | 収納金報告書 | 16条 |

8(その2) | 収納金報告書 | 16条 |

9(その1) | 口座振替依頼書 | 17条 |

9(その2) | 口座振替申込書兼納付書送付依頼書(役場控) | 17条 |

9(その3) | 口座振替依頼書(本人控) | 17条 |

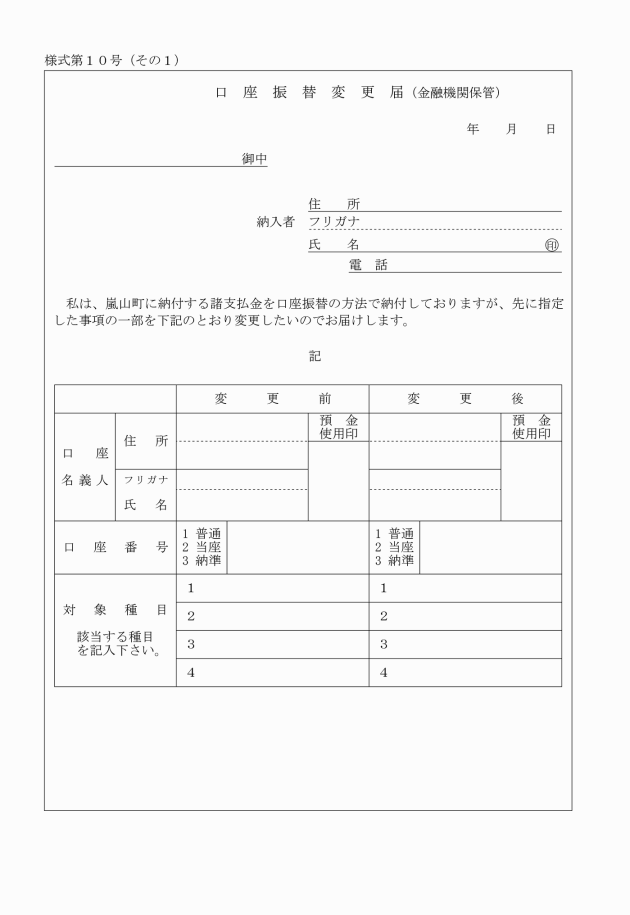

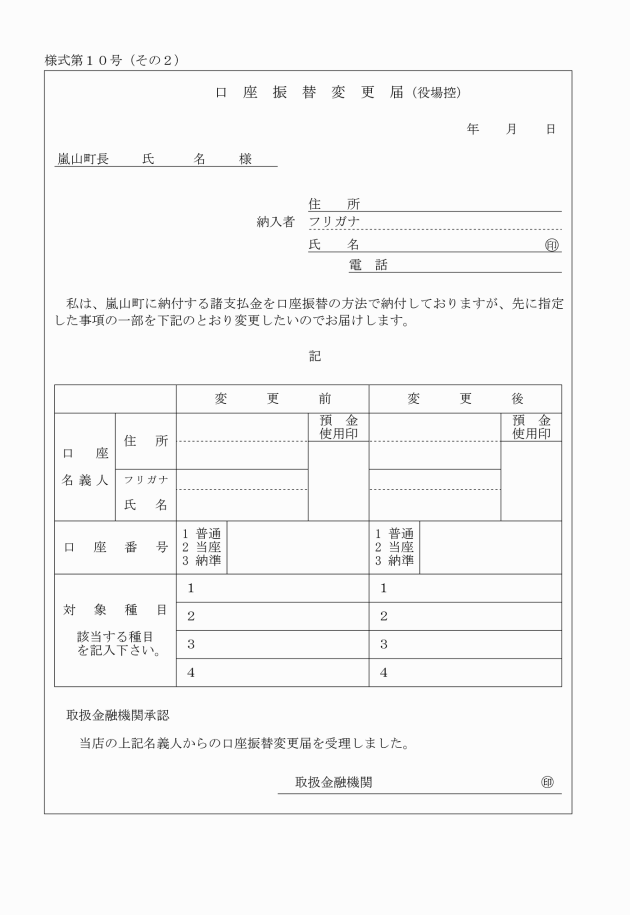

10(その1) | 口座振替変更届 | 17条 |

10(その2) | 口座振替変更届 | 17条 |

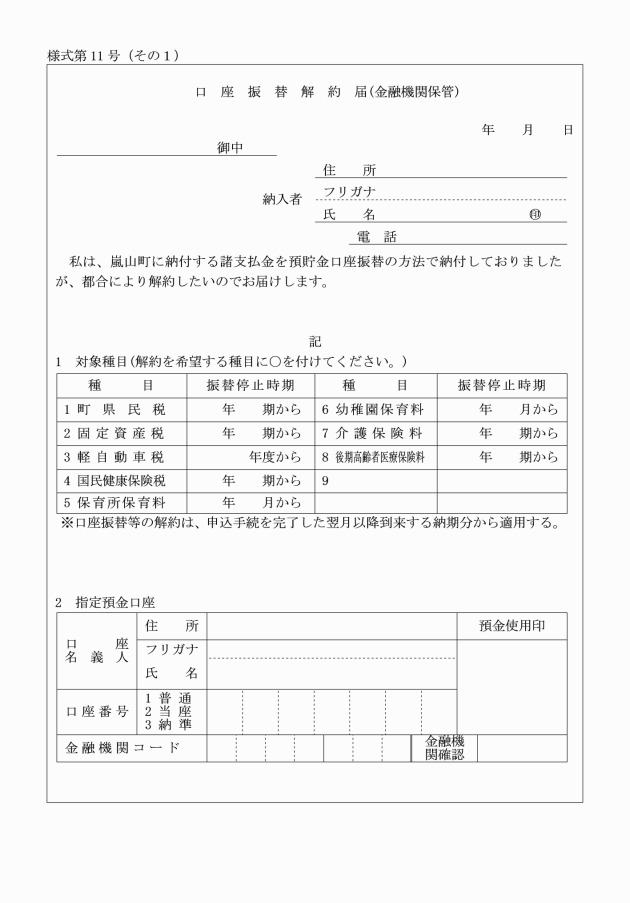

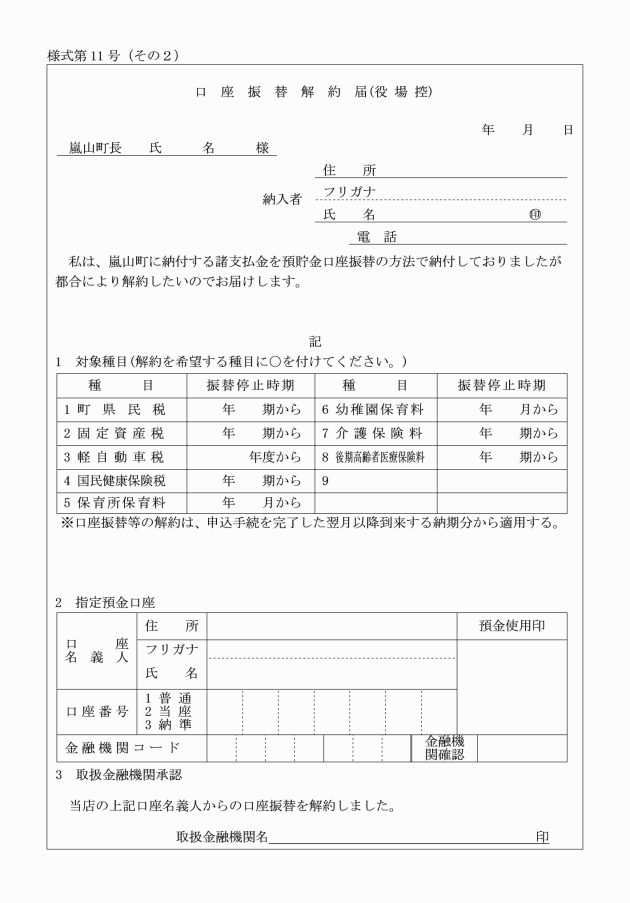

11(その1) | 口座振替解約届 | 17条 |

11(その2) | 口座振替解約届(役場控) | 17条 |

11(その3) | 口座振替解約届(本人控) | 17条 |

12 | 証券不渡報告書 | 22条 |

13 | 不渡金額控除通知書 | 22条 |

14 | 証券不渡通知書 | 22条 23条 |

15 | 収納金内訳書 | 26条 62条 |

16 | 出納日計表 | 26条 52条 |

17 | 収入小票 | 26条 |

18 | 欠損処分伺 別紙欠損処分調書 | 28条 |

19 | 歳入不納欠損調書兼通知書 | 28条 |

20 | 支出負担行為伺決定書 | 29条 |

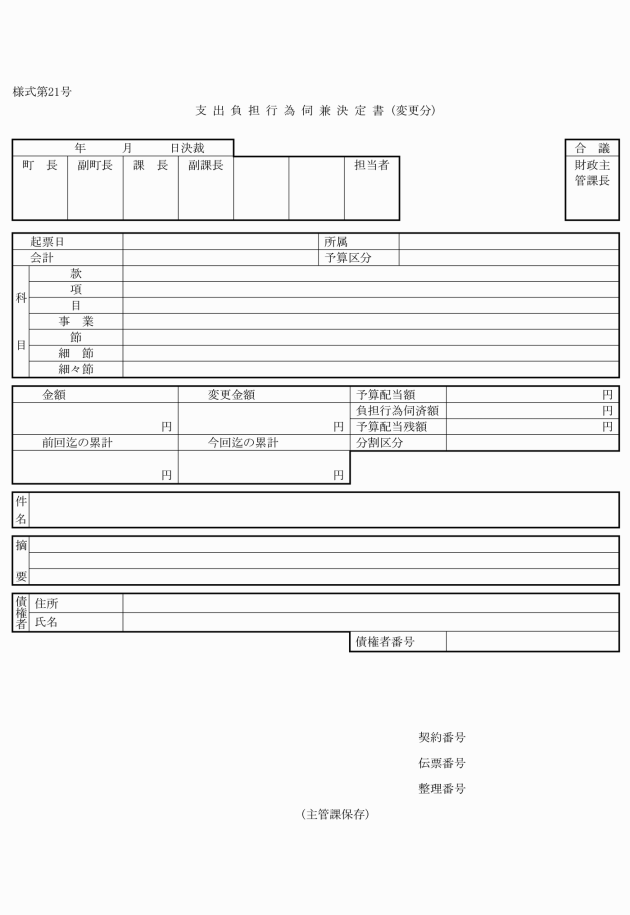

21 | 支出負担行為伺決定書(変更分) | 29条 |

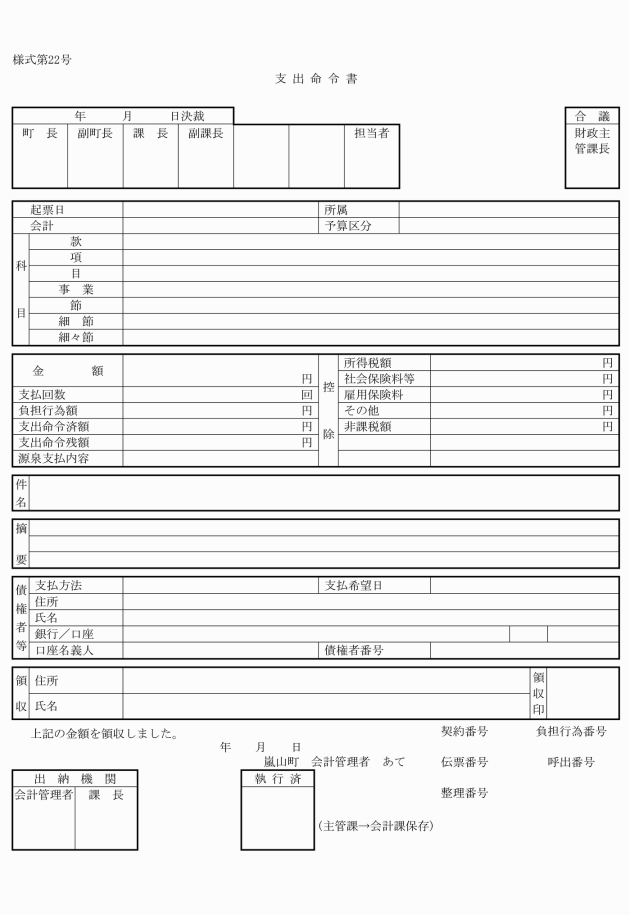

22 | 支出命令書 添付書類 摘要内訳表 (債権者・旅費)内訳書 | 29条 |

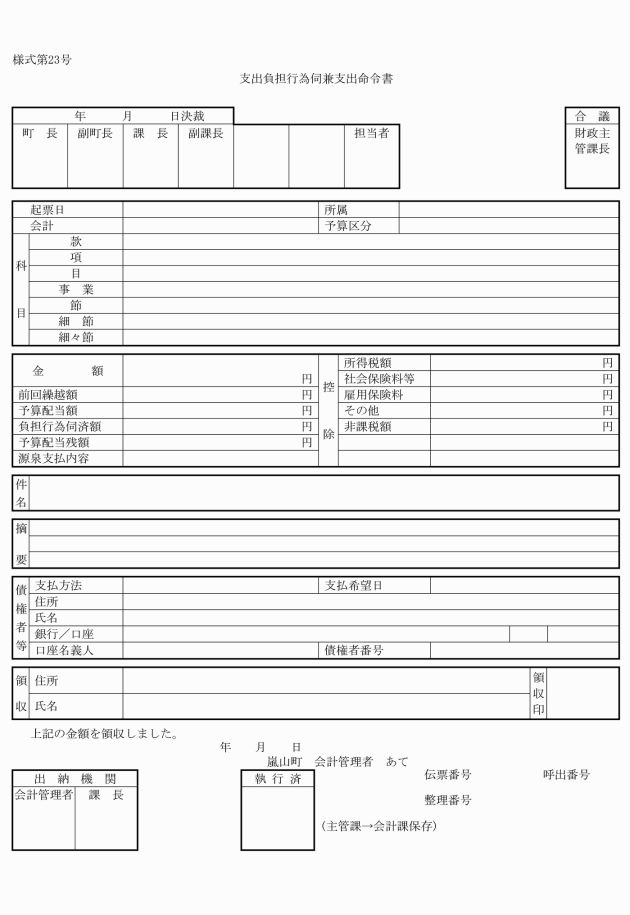

23 | 支出負担行為伺兼支出命令書 添付書類 摘要内訳書(債権者・旅費)内訳書 | 29条 |

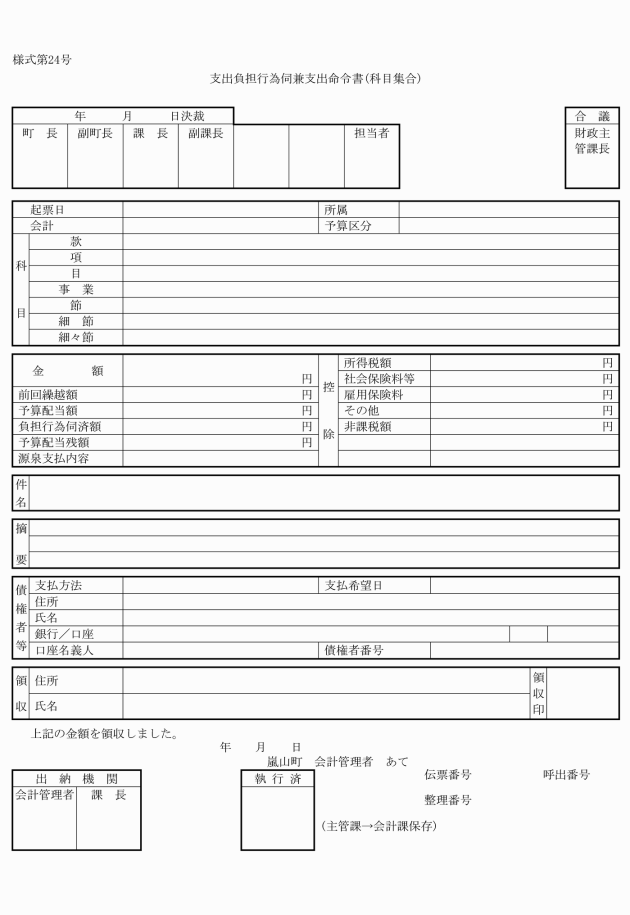

24 | 支出負担行為伺兼支出命令書 添付書類 給与費内訳書 | 29条 |

25 | 予備費充当申請書 | 31条 |

26 | 予算流用申請書 | 31条 |

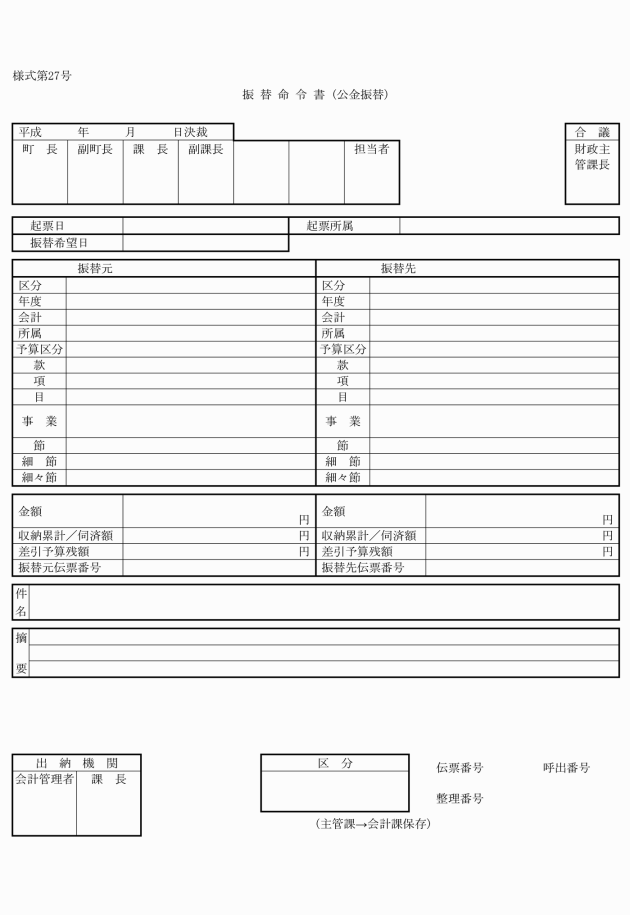

27 | 振替命令書(公金振替) | |

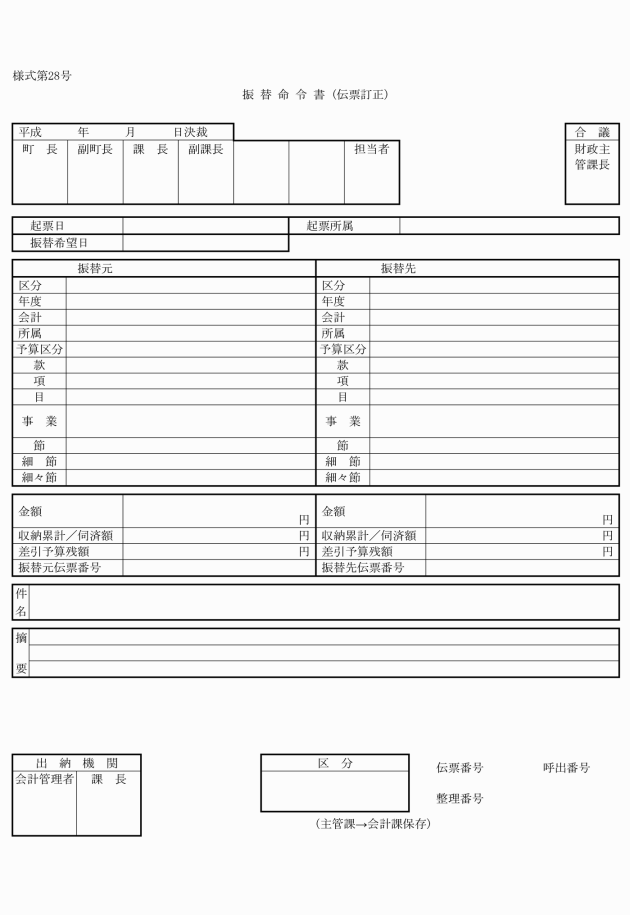

28 | 振替命令書(伝票訂正) | |

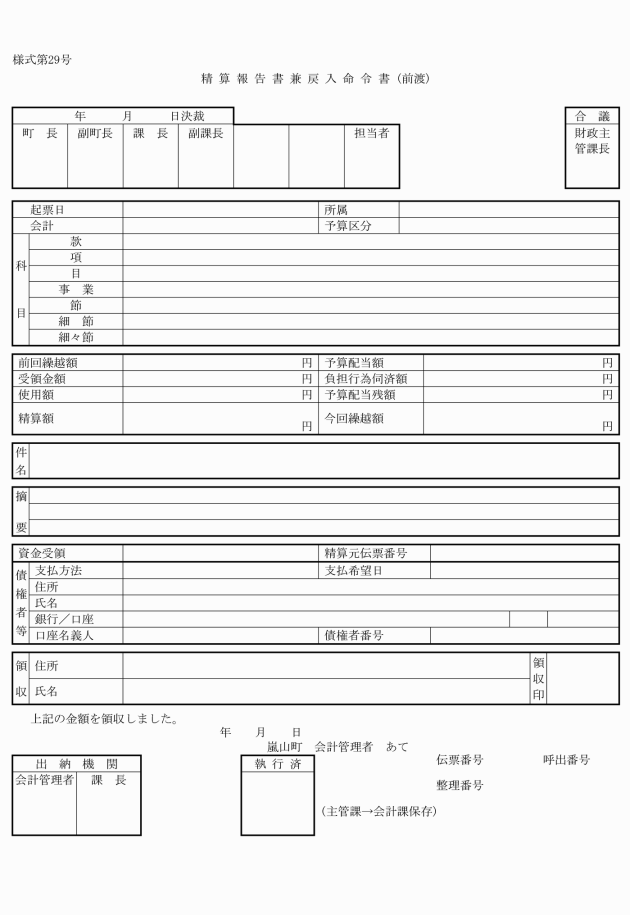

29 | 精算報告書兼戻入命令書(前渡) | 43条 |

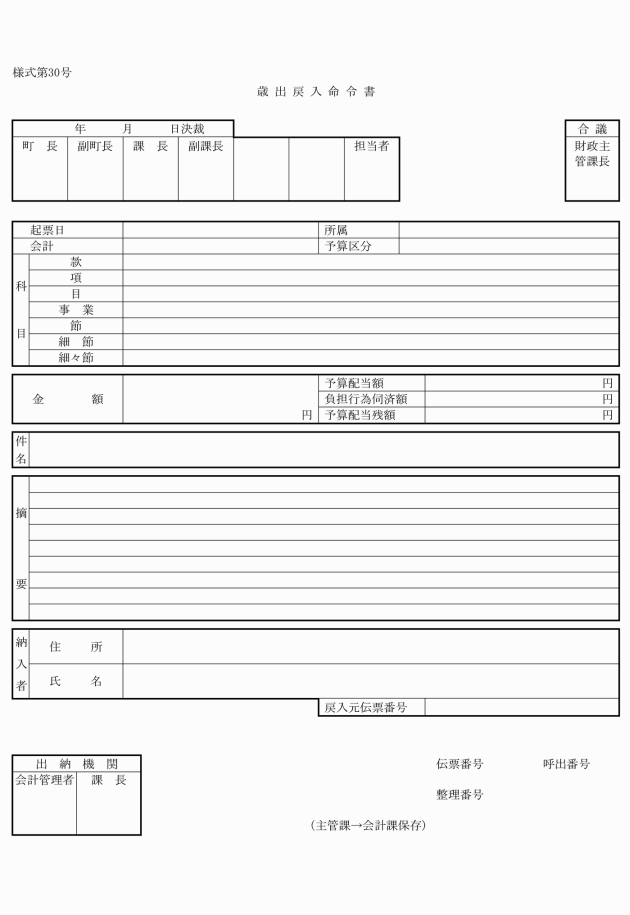

30 | 歳出戻入命令書 | 43条 45条 |

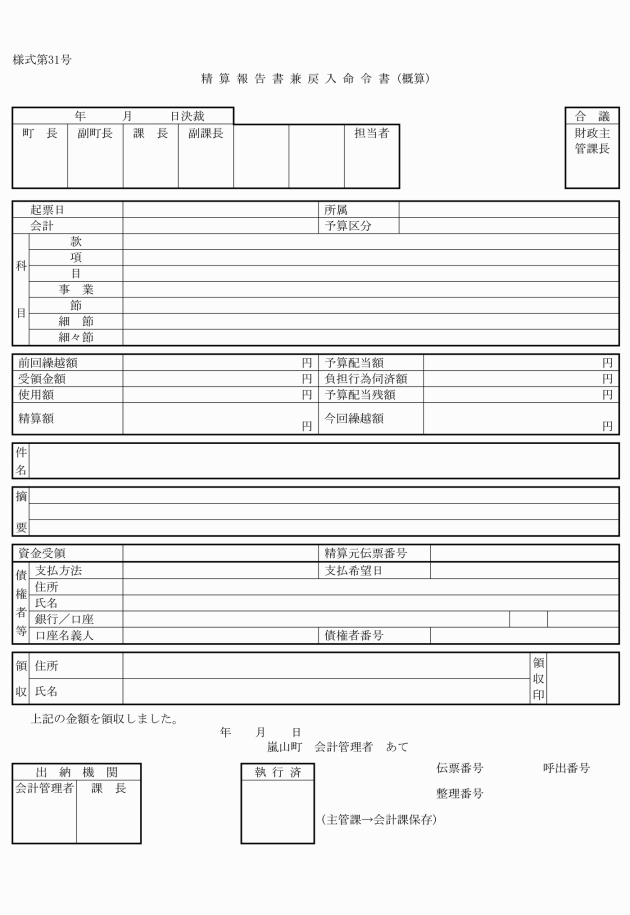

31 | 精算報告書兼戻入命令書(概算) | 45条 |

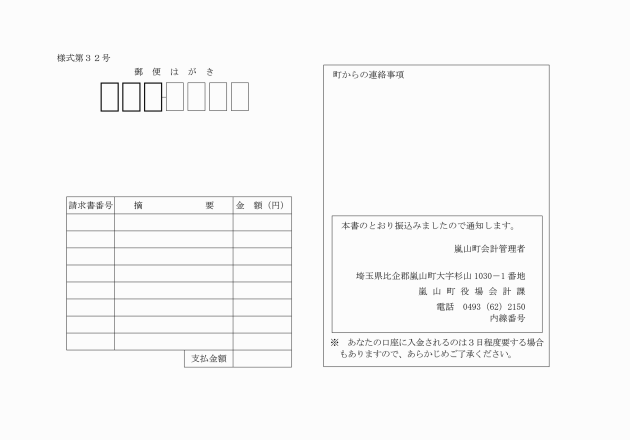

32 | 送金通知書 | 48条 |

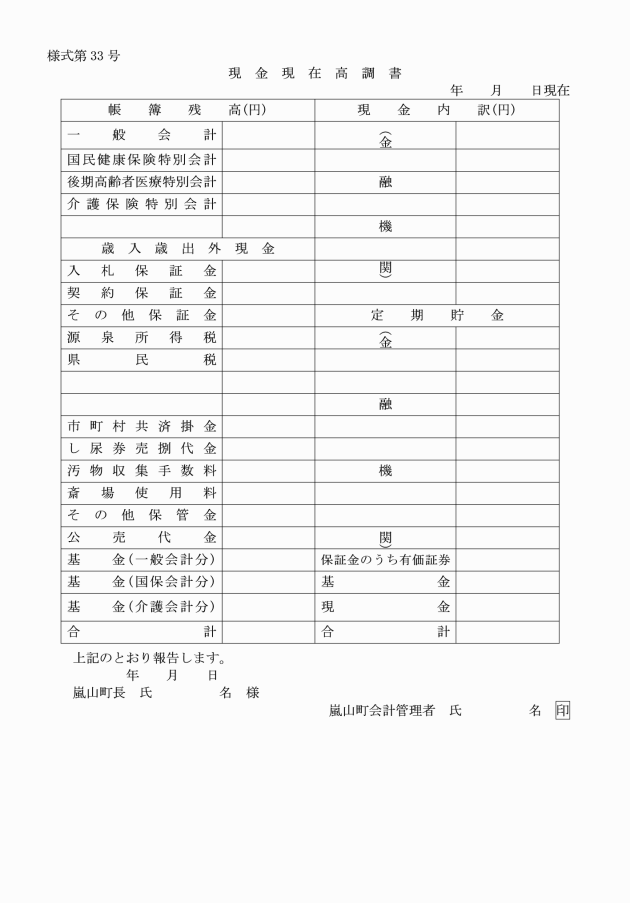

33 | 現金現在高調書 | 57条 |

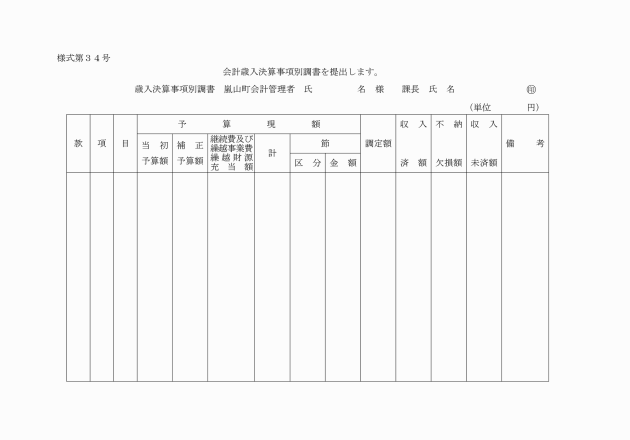

34 | 歳入決算事項別調書 | 59条 |

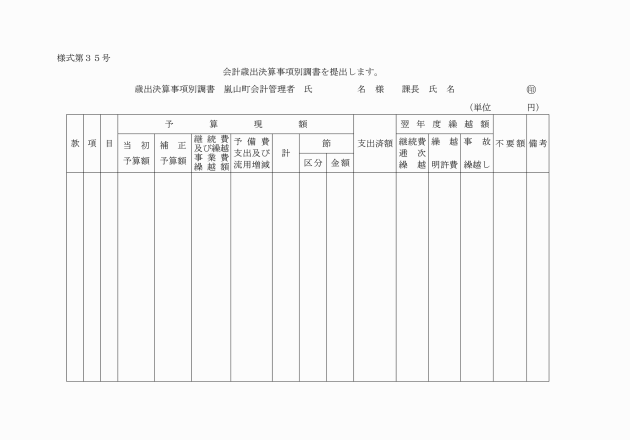

35 | 歳出決算事項別調書 | 59条 |

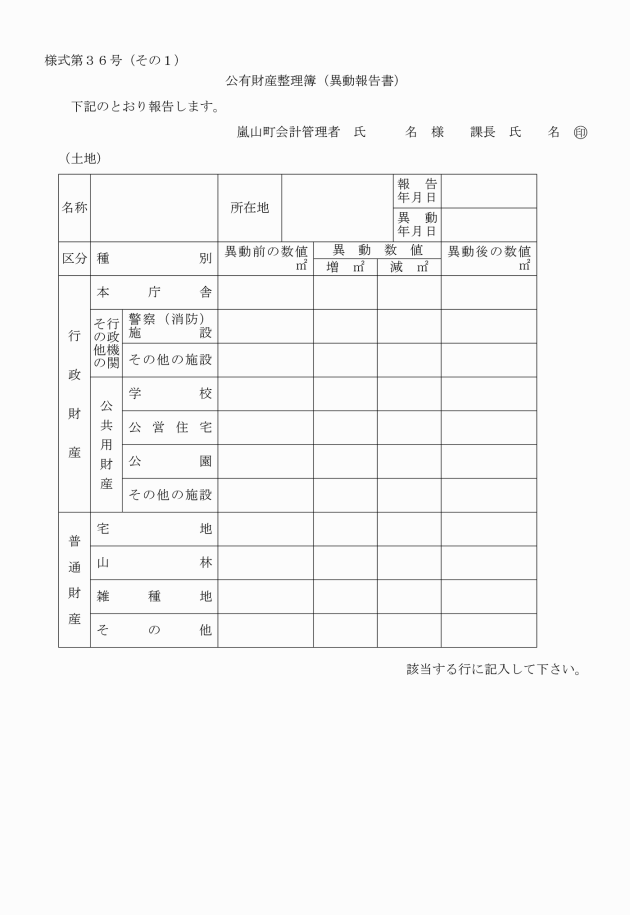

36(その1) | 公有財産整理簿(異動報告書) | 59条 |

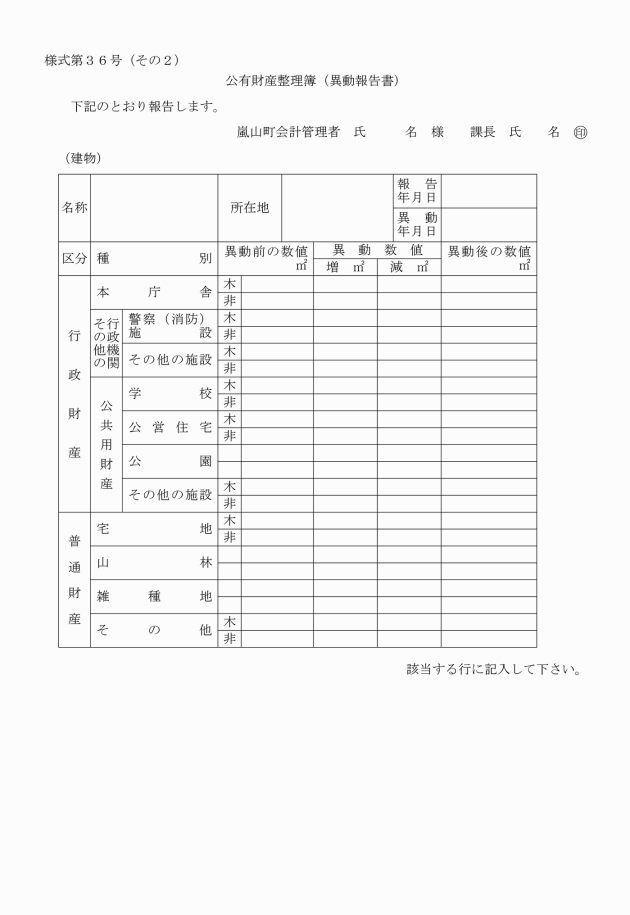

36(その2) | 公有財産整理簿(異動報告書) | 59条 |

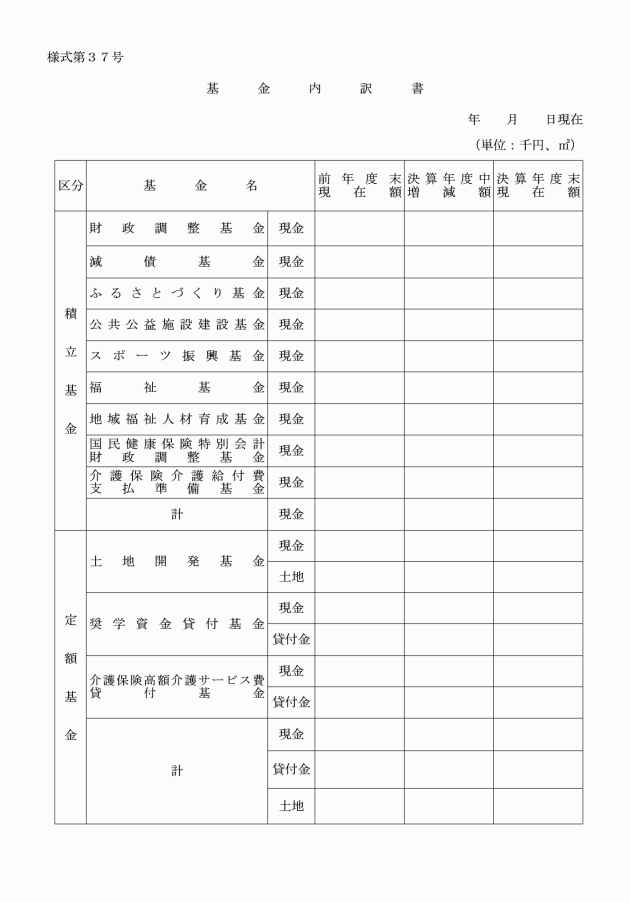

37 | 基金内訳書 | 59条 |

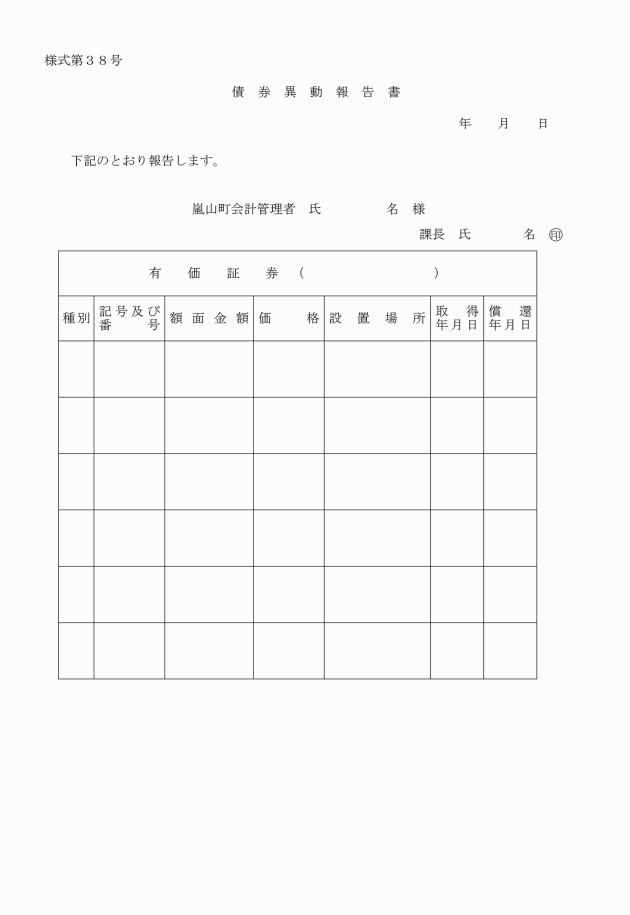

38 | 債券異動報告書 | 59条 |

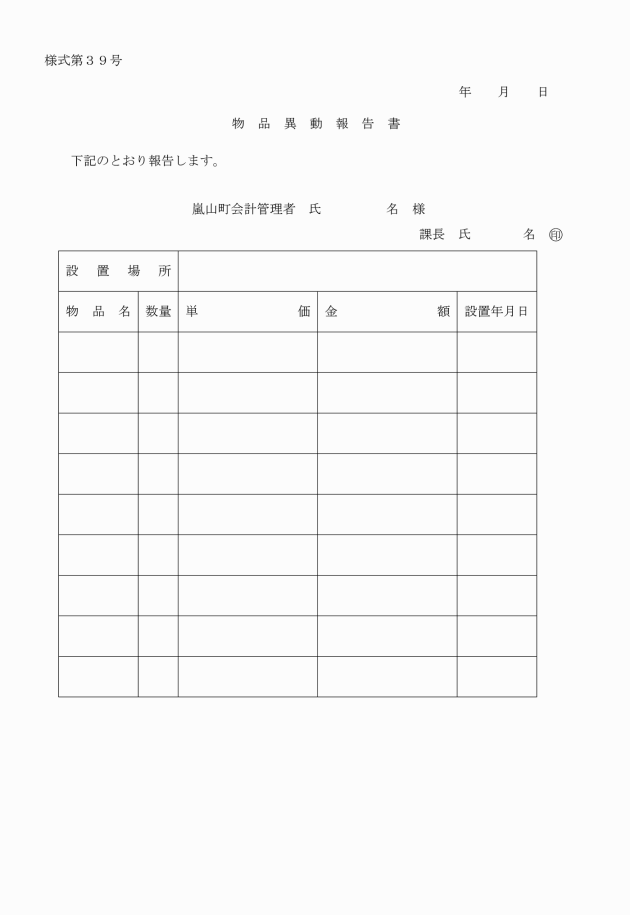

39 | 物品異動報告書 | 59条 |

40 | 決算見込調書 | 60条 |

41 | 公金収支集計表 | 62条 |

42 | 収支報告書 | 62条 |